海釣り(特に堤防釣り)のエサとして使用する活きエビは、様々な魚種や釣り方に使用できる万能エサです。

活きエビにはシラサエビとブツエビの2種類があり、それぞれの特徴や魚種・釣り方に合わせた使い分けなどについては、別途紹介しました。

紹介済の内容はコチラになります。

今回はこのシラサエビとブツエビを撒き餌する方法について紹介します。

活きエビは冷凍エサであるオキアミやアミエビのように、匂いによる集魚効果はほとんどありません。

それでも生きエサの動きや魅力による撒き餌効果は大きく、活きエビをマキエにしながら釣りをする釣法はいくつか存在します。

ただし、他の釣りで行うマキエの方法と同じように活きエビをそのまま撒いても、ほとんどマキエの効果は得られません。

活きエビはその名の通り生きているので、これをマキエに使う場合は、冷凍エサや配合エサのマキエとは少し異なる方法が必要です。

活きエビをマキエにする代表的な釣り方に、エビ撒き釣りがあります。

ここでは、エビ撒き釣りをする際の、活きエビのマキエの方法について紹介します。

活きエビ(シラサエビ・ブツエビ)の撒き方の種類

釣りエサ店で販売されている活きエビは、シラサエビとブツエビの2種類ですが、いずれもマキエの方法は同じです。

そして、活きエビのマキエの方法は、大きく分けると2種類に分けられます。

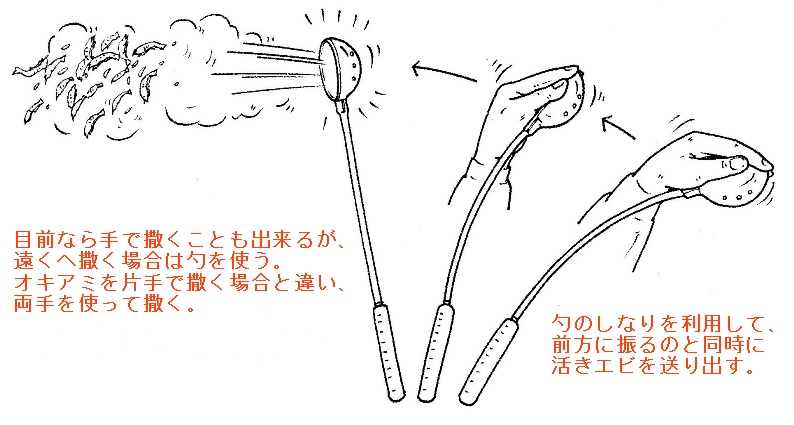

一つは手やエビ撒き杓(餌撒き杓)を使って、水面上へ撒く【上撒き】と呼ばれる方法です。

上図は活きエビのマキエを行う際に用いられる、プラスチック製の餌撒き杓です。

特徴としては、カップに複数の穴が空けられており、マキエをする際に水分が切れるようになっています。

活きエビの上撒きを行う場合には、主にこの水切り杓を使います。

そしてもう一つの方法は、底撒き器と呼ばれるカゴを使って、水中の狙った棚でエビを撒く【底撒き】です。

上図はエサ撒きボールと呼ばれる製品ですが、半円の編みカゴを2つ合わせて、球形になっています。

この中へ活きエビを入れ、水中で合わさったカゴ(上図は定番のピン止めタイプ)が外れるように操作します。

活きエビが水中で撒かれることで、狙った棚へ撒き餌を届けられます。

活きエビ(シラサエビ、ブツエビ)を上撒きする方法

まずは、活きエビを上撒きする一般的な方法を紹介します。

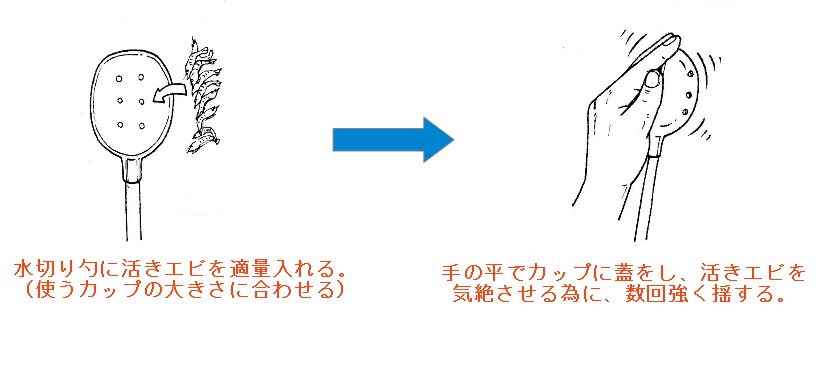

活きエビを杓のカップに入れ、手で蓋をして強く揺する(振る)ことによって、活きエビを気絶させることができます。

活きエビを気絶させる理由は、特にシラサエビの場合に気絶させずにそのまま撒くと、水面上からなかなか潜っていきません。

シラサエビには、縦に潜らず横へ泳いでいく習性があるので、狙った棚までエビが入っていかず、撒き餌が効きにくいためです。

ただし、ブツエビの場合は暗い海底へ潜っていく習性があるので、気絶させないままで撒くことも可能です。

それゆえ、ブツエビを使う場合は、よほど水深のある深棚を狙わない限り、次項で紹介する底撒きを行う必要性は少ないと言えます。

因みに、活きエビを手で撒く場合は、エビを数回握りしめたり、握ったままで手首を振ると、同じように気絶させることが出来ます。

この場合は、握って気絶させる場合は、強く握り過ぎて殺してしまわないように注意する必要があります。

活きエビを気絶(軽い脳震盪状態ですぐに回復します。)させた後は、上図のように、カップを手で蓋をして押さえたまま、杓のしなりを利用して活きエビを撒きます。

オキアミなどのマキエと違って、基本的に勺を使って活きエビを撒く場合は両手が必要になります。

杓のしなりや柄の長さの違いによって、活きエビを飛ばす距離を伸ばすもことも出来ます。

なお、活きエビの撒く量に合わせたカップの大きさを持つ勺を使用すれば、撒き餌の操作がし易いでしょう。

エビの撒き始めは、10~20匹程度を何度はポイントへ投入(最低でも5回以上)し、仕掛けを入れるのはしばらく待つようにしましょう。

余り早くに仕掛けを入れると、ターゲットが集まる前に、ポイントを荒らしてしまう恐れがあるので、逸る気持ちを抑えながら、20~30分程度は待ちながらマキエを続けましょう。

釣りの準備や仕掛けをする前に、合間合間でマキエを行うようにすれば、準備が整った頃には釣りが出来ます。

その後は仕掛けをポイントへ投入する前に、5~10匹程度を撒くようにします。

活きエビの上撒きは、次に紹介する底撒きと違って、手軽に行えるというメリットがあります。

ただし、水温が高く魚の活性が高い棚が浅い時期や、釣り場の水深が浅い場所でしか使えない方法だと思っておくと良いでしょう。

この方法でポイントにマキエが効くか効かないかは、どうしてもエビ任せな部分があります。

釣り場の潮の流れの影響もあるので、同じポイントへマキエを効かせ続けるのは少し難しいというデメリットもあります。

活きエビ(シラサエビ、ブツエビ)を底撒きする方法

次に、活きエビを底撒きする一般的な方法を紹介します。

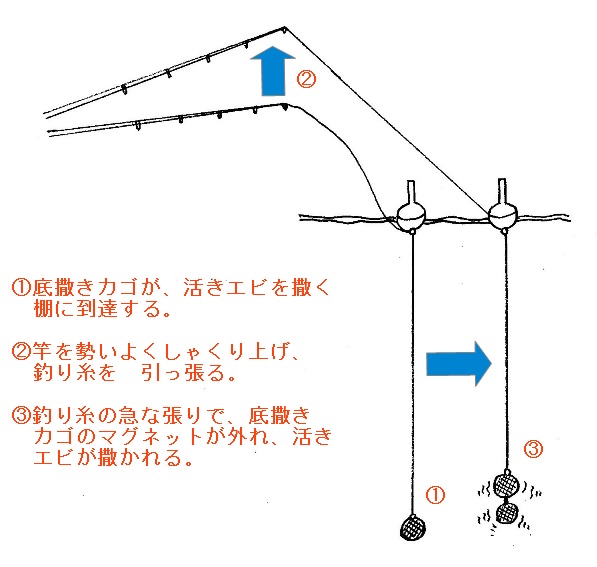

簡単に言うと、活きエビをカゴに詰めて、カゴに付いたピン止めやマグネットでカゴを閉じます。

後はカゴを水中に沈めて、狙った棚でカゴを開いてやれば、その棚で活きエビが泳ぎ出すといった方法です。

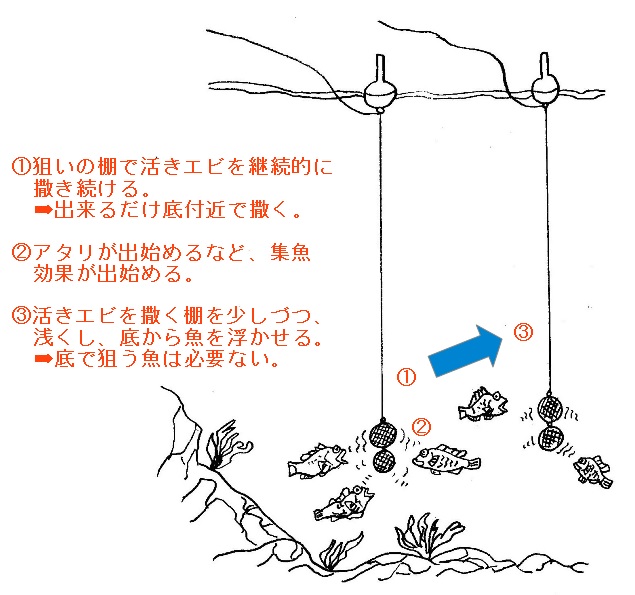

上図にはウキをセットして、ウキ下の長さでエサを撒く棚を設定していますが、波止際などでエビ撒きを行う場合は、ウキを外して行うことも出来ます。

ウキを付けて投げることで、近投でも遠投でもどちらのポイントでも同じように、マキエをすることが可能です。

使用する竿やリールは汎用のもので良いですが、勢いよくシャクリを入れてカゴのマグネット(最近の定番はピン止め)を外す必要があるため、硬めの竿で穂先が太い方ものを使用する方が良いでしょう。

エサ釣りに使う竿とは別に、マキエ専用の竿を一本出すのが理想的です。

撒き方のコツは、エビの撒き始めは、40~50匹程度を2回か3回ポイントへ投入し、上撒きと同様に仕掛けを入れずに少し待ちます。

その後は10分程度置きに、10~20匹程度をポイントへ投入します。

上撒きに比べると撒き餌の量が多くなることもあり、コスト面の問題からも使う活きエビは、ほぼシラサエビの一択だと言って良いかもしれません。

エビを撒く棚はシーズンによっても変わりますが、基本的には、始めは底付近を中心に撒けばOKです。

ターゲットのアタリが出始め、集魚効果が確認できれば、少しづつエビを撒く棚を浅くして、魚を根付近から浮かせるのがポイントです。

底物の場合は浮かせる必要はありませんが、根掛かりしない程度には底から外すようにしておきたいところです。

なお、ハネを専門に狙う場合は、始めから浅い棚に集中的に撒くことで、よりマキエの効果を発揮できるケースがよくあります。

底撒きは上撒きに比べて作業量が多く面倒というデメリットがありますが、以下のような多くのメリットがあります。

- かなり沖目でもポイントが作れる

- 狙った棚に直接撒けるので、撒き餌が効きやすい

- ポイント作りが早く済む

- 水深のある深棚でも問題ない

- 横に泳ぐシラサエビでも十分効果を発揮する

- シーズンや活性の高さは問わない

水切り杓と底撒き器(餌まきボール)を使ったエビ撒きの実演動画

エビ撒き釣りをする機会がありましたので、簡単な実演動画を撮影してきました。

活きエビのマキエの一例として、宜しければご覧下さい。

エビ撒き釣りは、いかにうまくマキエをするかが釣果の分かれ目となります。

この釣りはマキエの切れ目が釣果の切れ目にもなり得ることから、断続的なマキエを必要とします。

それは回遊してきたターゲットや、根から誘い出したターゲットを足止めする効果が中心となるためです。

エビ撒き釣りは、自分なりにマキエの方法を身に付けて慣れてくれば、比較的ボウズの少ない釣りが出来ます。

チヌやハネはもちろん、釣り場次第でアコウやマダイなどの大物から、人気の高いメバルの数釣りなど、ターゲットも魅力的です。

ただし、マキエに使う活きエビはかなりの量になり、釣りエサ店のサービス増量中の時を除けば、財布との相談が必要になりますが・・・

活きエビの撒き餌に使えるおすすめ製品

最後に、シラサエビやブツエビをマキエする際に使う、おすすめの釣り道具を紹介しておきます。

この記事で紹介した水切り勺とエサ撒きボールは定番の製品です。

上記の水切り勺は折れやすく遠投が効きにくいのが難点で、使っているうちにそのうち折れます。

本格的にエビ撒きを始めるのであれば、カーボンシャフトで遠投の効く以下の製品の方がおすすめです。

また、エビ撒き用の別竿を出さずに、軽いカゴで仕掛けに直接セットする場合は、マグネットカゴがお勧めです。

シラサエビを使ったエビ撒き釣りの方法についても、詳しく紹介しています。

コメント