これから海釣りを始めようとしている入門者さんや、まだまだ釣りに取り組み始めたばかりの初心者さんにとって、早いうちに身に付けておきたい知識に【潮(しお)】があります。

釣りをしていなくても大潮や小潮という言葉は知っていて、海水浴などでは潮が満ちたり引いたりする現象である干満についても経験したことがある人は多いと思います。

実はこの潮の種類や潮の動き、そして潮の流れなどは、海釣りで釣果を得るのに非常に重要なポイントとなっています。

釣り人の多くは、釣行に出て良い釣果をあげると『今日は潮が良かった。』とはあまり言いませんが、逆に釣果が悪かったり、ボウズになると『今日は潮が悪かった。』と皆一様に潮を言い訳の材料に使います。

しかしながら、これはあながち間違っておらず、ある程度釣りの経験があり、その釣り場を良く知っている方が思ったような釣果が得られないのは、往々にして潮の悪さが原因となっています。

潮が良い、潮が悪いというのは、実は非常に多くの要素から成り立っており、釣りのベテランさんでも読み違えることが珍しくありません。

ここでは潮に関する知識のうち、最も基本的な潮の種類の名前と特徴、潮の干満についてのみ簡単に紹介しておきます。

環境要因によって釣果に悪影響を及ぼす潮については、別に詳しく紹介した記事を用意しており、記事の最後で紹介していますので、読み足りないという方はそちらもご覧いただければ幸いです。

海釣りでは【潮(潮汐)】を意識して釣果を伸ばそう!!

地球の表面を覆う海水は流体なので、月の引力と地球の重力の兼ね合いで、流体が寄せ集められ密になる部分と、引かれていくがために疎になる部分が生じます。

この動き・流れのメカニズムを【潮汐(潮)】と言います。

潮汐は海だけに限らず、琵琶湖のような大きな湖沼でも起こりますが、難しいことはさておいて、ここでは海釣りにおける【潮】の影響を覚えておきましょう。

冒頭にお伝えした通り、釣り人にとって潮汐は最低限知っておきたい知識の一つであり、もっとも釣果に直結することが多い、非常に重要な要因です。

以下に、潮位の変動幅によって分けられている潮の種類と、干満を意味する潮汐について紹介します。

地球から見て月の位置と太陽の位置が直線上に重なると、満潮と干潮の潮位差(潮の満ち引き)がもっとも大きくなり、逆に月と太陽が互いに直角方向に位置すると、1日の潮の満ち引きがもっとも小さくなります。

また、前述のように、海は月の引力の影響で時間帯によって潮の満ち引きを繰り返しています。

ここで釣りの対象魚について考えると、潮の大きければ水中の酸素量が増え、魚の活性も上がると言われています。

ということは単純に考えて、潮の動きが大きい日、潮の動きが大きい時間を狙えば、より釣果が期待できるということです。

では具体的に、どのような条件を狙えば良いのか、もう少しだけ掘り下げてみましょう。

潮の種類(名前)

地球、太陽、月の位置の兼ね合いから、潮の種類は【大潮】、【中潮】、【小潮】、【長潮】、【若潮】という名前の5種類に分類されます。

これらの潮は、大潮(4日間)→中潮(4日間)→小潮(3日間)→長潮→若潮→中潮(2日間)へと変化していき、最後に大潮へ戻ります。

日数に若干の差は生じますが、潮は概ね15日を1サイクルとして、この順番で繰り返されています。

それでは、それぞれ5種類の潮の特徴はどうなっているのか確認してみましょう。

潮の特徴で釣れやすい日、釣れにくい日が決まる

海釣りに出るのであれば、できるだけ釣れやすい日に釣行に出るに越したことはありません。

大潮、中潮、小潮、長潮、若潮について、良く釣れる潮とあまり釣れない潮という視点から、一言ずつ記載しておきます。

【大潮】

- 満潮時の潮位の高さと干潮時の潮位の差が非常に大きくなる時です。

- 最も潮の動きが大きく、釣りには良い潮回りとされています。

- ただし、浅場のポイントでは、干潮時には浅くなり過ぎて釣りにならない場合もあります。

【中潮】

- 大潮と小潮の中間的な潮回りで、1サイクルのうち6日間を締めます。

- 標準的な潮で、潮の動きもほどほどで釣りがしやすく、釣果も期待できるのが特長です。

- 多くの釣り人はこの潮を好むのではないでしょうか。

【小潮】

- 満潮時の潮位が低く、干潮時の潮位はあまり下がりません。

- すなわち、潮の動きが少なく、決して良い潮とは言えず、釣り難しいです。

- せめて次項で紹介する、潮の動きが ある時間帯を狙いましょう。

【長潮】

- 小潮の直後で、満潮・干潮の高低差が一番小さい潮です。

- 潮の動きは僅かしかないので、魚の活性はあまり良くなく釣れない潮です。

- 多くの釣りには不向きな潮で、釣行日と重なれば運が悪かったと諦めましょう。

【若潮】

- 潮の動かない長潮の流れが残っています。

- 長潮に続いてあまり良い潮とは言えず、釣果もそれほど期待できません。

- 翌日から中潮であり、潮の動きがある時間帯であれば、釣果も上向きます。

潮の干満(満ち引き)で釣れやすい時間、釣れにくい時間が決まる

上図は同じ釣り場で大潮の日に写真を撮ったものですが、左は満潮の時間帯で、右は干潮の時間帯です。

見てわかるように干潮時には護岸際の石畳が確認できるほど潮が引いていますが、満潮時には石畳は水没し、桟橋の橋脚すぐ下まで潮が満ちています。

この釣り場では、干潮時の釣果が悪くなるだけでなく、石畳にラインが引っ掛かったりするので注意が必要です。

余談も混じりましたが話を戻すと、一日単位で潮の種類が決まり、一日の中で時間帯によって潮位の変動が起こります。

すなわち、上げ潮を指す満ち潮と、下げ潮を指す引き潮ですが、実はこの潮位変動の中で、魚の活性が最も高くなるタイミングが存在します。

海釣りでは、釣り用語で【上げ三分、下げ三分】が狙い目と言われ、この時間帯に最も釣果が期待できるため、是非とも覚えておきましょう。

【上げ三分(満ち三分)】

- 干潮時から満ち上がり三分目のことを言います。

- 干潮時刻から約2時間後に潮が満ちる方向へ動き出し、魚の活性が上がる潮時となります。

- 潮が満ちる方向へ動くと魚は浅場へ寄って来ます。

【下げ三分(引き三分)】

- 満潮時から引き潮の三分目のことを言います。

- 満潮時刻から約2時間後に潮が引く方向へ動き出し、魚の活性が上がる潮時となります。

- 潮が引いていくと魚は沖へ出て行きます。

潮見表(タイドグラフ)を利用して釣行日と時間帯を決めよう

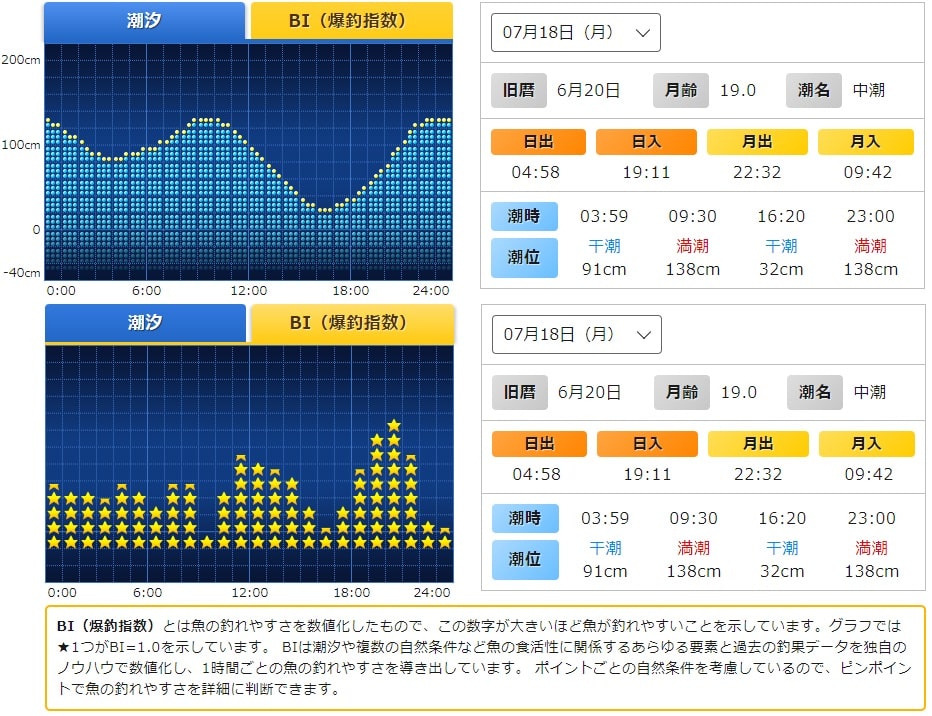

上記で説明してきたその日の潮の種類や、干満については各種の潮見表サイトで確認することができます。

良く釣れる日なのか、また釣れる時間帯なのかを、あらかじめ潮見表で確認しておけば、良くも悪くも釣りがしやすくなります。

近年は非常に便利になり、単に潮汐を紹介するだけでなく、魚の釣れやすさを数値化して確認できるサイトもあり、お役立ちサイトとして利用できます。

出典:釣割

ちなみに、管理人も使用していますが、このサイトの運営者である釣割が提供しているスマホアプリを使えば、各釣り場のピンポイント潮見表(タイドグラフ)だけでなく、潮汐関連情報、天気、気温、雨量、風向・風速、波の高さ、気圧、水温、旧暦など釣りに必要な情報を表示することができます。

非常に有用なアプリで、詳しく紹介するとそれだけで記事1本作成できるほど情報が豊富なので、ご存じない方は一度検討されてみてはいかがでしょうか。

ここでは釣果への影響として、潮の種類と干満のタイミングにのみスポットをあてて、ごくごく簡単に紹介しました。

釣りに習熟されている人には、退屈な内容だったかもしれませんね。

もちろん潮の種類が良いからと言って、必ずよく釣れるというわけではありません。

潮が良くなくても、魚種によっては大漁の場合もあります。

それは魚の活性に影響を及ぼす要素として、朝夕のまずめ、季節、エサ、場所、そして釣り師の腕前など、様々なものが密接に関係してくるからです。

それでも潮が釣果に影響を及ぼす主要因であることに間違いはありませんので、釣行する際はその日の潮と干満を必ず確認しておきましょう!!

潮汐とは違って、環境要因によってもたらされる潮で、釣果に悪影響を及ぼすものに【赤潮(夜光虫)】、【青潮(苦潮)】、【水潮(二枚潮)】と呼ばれる潮があります。

こちらも釣りには重要な知識情報ですので、是非ともご一読ください。

コメント