気温の上昇とともに春の訪れが待ち遠しくなるこの時期、波止釣りの釣果情報でもメバルの釣果がチラホラと確認できるようになります。

真冬の産卵(スポ―ニング)後に、ピタリと釣れなくなるメバルですが、釣り用語でいうところの【春告魚:はるつげうお】の呼び名のとおり、これが釣れ始めると春はそこまで迫っているのを感じます。

当サイトでは、別に春告げ魚のメバルの習性について記事にしましたものがあります。

春告魚メバルの特性 住処と時合(積極的にエサを捕食する条件)

ここでは、更にこのメバルの習性について、釣り用語(格言)にもある【メバルの蚊柱】と【メバル凪】について紹介しようと思います。

釣り用語『メバルの蚊柱』

本記事投稿のキッカケは、先日、万代池と言う場所に花見に行った際のことです。

一応紹介しておくと、その時の記事はコチラ。

万代池でお花見 満開の桜の下で乱れ咲く鯉の恋!!

池の周りを歩き回っていると、ふと頭の上に現れた(実際は気付かずに突っ込んだだけですが・・・)蚊のような大群に、一瞬怯まされました。

写真ではそれほど大きな群れとして捉えられませんでしたが、実際にはこの一帯に拡がる大きな群れでした。

皆さんは蚊柱というものをご存知でしょうか。

主には夏の夕方になりますが、草藪や水辺、軒先などに、蚊やユスリカなどが群れをなして飛び、これが柱のように見えることで、このような現象を『蚊柱が立つ』というふうに言います。

蚊柱は雄の群れであり、ここに雌が飛び入って交尾することが観察されます。

因みにユスリカというのは、双翅目ユスリカ科の昆虫の総称であり、蚊に似ていますが吸血はしません。

この中には幼虫がアカムシと呼ばれるものもおり、 タナゴやモロコなどの小物釣りを経験された方は、釣りエサに使ったことがあるのではないでしょうか。

そして、蚊柱という言葉を思い出した時に、ふと頭の中に『メバルの蚊柱』というフレーズが浮かんできました。

メバルは群れでいることが多い魚で、ほとんどが身を隠すことができる岩礁帯を住みかとしています。

このメバル、岩礁帯に潜んでいる場合には、個別に存在することが多いのですが、一度浮き上がってくると・・・

これは以前の記事でも紹介しましたが、メバルは写真のような、上を向いた独特の姿勢で浮き上がって静止します。

このようにメバルが群れをなして浮き上がっている時は、捕食体制に入っているケースが多いのですが、この群れは縦に隊列をなす傾向があります。

このメバルの習性を俗に『メバルの蚊柱』と呼びます。

さらにこのメバルの蚊柱には、もう一点メバル独特の習性が現れます。

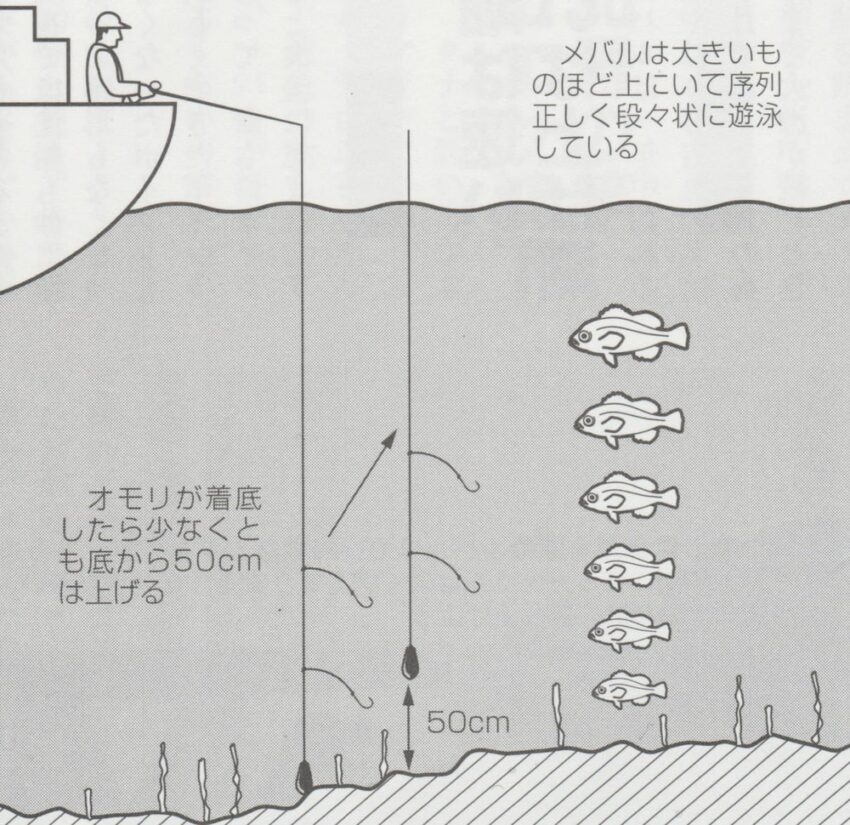

上図はメバルの船釣りをしている際の様子ですが、図に示されているように、メバルはサイズの大きなものほど上にいる傾向があります。

船釣りの胴突き仕掛けで、メバルが複数ヒットした場合には、上バリの方に大型が食いついているケースが増えます。

もちろんある程度棚を的確に捉えることと、エダス間の幅を少なくとも1m以上は取るくらいでないと明確な差は出にくいので、通常の堤防釣りでは違いを感じることはありません。

ただ、管理人も一昔前に、淡路島の漁師の知り合いの船で、何度もメバル釣りに出ましたが、どちらかといえば、やはり上バリの獲物の方が大きいケースが多かったような気がします。

ここでは、船釣りでの一例の方が分かり易いであろうと思い、上記の図を用いて紹介しましたが、メバルの蚊柱は普通の波止や磯などでも確認されます。

釣り用語『メバル凪』

1点だけの紹介では寂しいので、ここでもう一つメバルにまつわる釣り用語を紹介しようと思います。

それはメバルの釣果にも繋がる『メバル凪』という言葉です。

厳しい冬が終わり、早春を迎えたほぼ無風状態の日で、海が穏やかに凪ぐ日があります。

このような時に海が笹にごり(笹の葉色に水が少し濁る状態)を起こし、メバルが積極的に浮き上がる条件を満たすような日があります。

このような条件の日を俗に『メバル凪』と呼び、メバルの蚊柱が立ちやすい、すなわち釣果が上がりやすい状況を差してこの用語を使います。

このメバル凪の状況は、冒頭でも紹介しました別記事でのメバルが積極的に浮き上がる条件の多くに該当しますので、ご興味のある方はそちらの記事を確認頂ければ幸いです。

ここでは、以前に紹介したメバルが積極的に浮き上がる条件に加え、メバルの特性を示すような用語を2つ紹介しました。

メバルは非常に繊細な魚であり、特に陽が高いうちにこれを釣ろうと思えば、メバルの習性を十分に把握した上で、様々な条件を満たしたタイミングを狙わなければ、釣果を伸ばすのは難しいでしょう。

それゆえ、基本的にメバルは夜釣り(ナイトゲーム)の対象魚として狙う方が釣果は上がりやすい魚です。

この難解なターゲットを自分の思い描いた通りにゲット出来た時の喜びはひとしおで、それゆえメバル釣りはエサ釣り、ルアーフィッシング(メバリング)問わず人気があるのかもしれません。

なお、3月から4月にかけての早春と呼べる好調シーズンの後には、今度は良型が狙える『梅雨メバル』のシーズンもやってきます。

・・・と、記事の結びに入ろうと思っていたら、またメバルにまつわる釣り用語が出て来ましたので、最後にこの用語も紹介しておきましょう。

釣り用語『梅雨メバル』

この『梅雨メバル』というのは、春から初夏に差し掛かってくると、水温の上昇も顕著になり、これとともにメバルの活性も落ちていきます。

ところが、梅雨時期の雨がもたらす水温の低下により、一時的にメバルの活性が上がります。

単なる水温低下だけが要因とは思えませんが、この時期に数上がったり、良型が上がりやすくなるというのは、一般的に良く知られていることです。

ただし一方では、この時期は釣果が安定しにくいという風にも言われます。

長雨による水潮の影響や、急激な水温変動、藻が着いたり切れたりといった影響も釣果に影響を及ぼす要因になるからでしょう。

様々な要因が複雑に絡み合い、釣行時の環境条件の見極めも釣果に大きな影響を与えるメバル釣り。

非常に奥が深いこの釣りに嵌る釣り人が後を絶たないのは、それだけ戦略性の高い魅力ある釣りだからではないでしょうか。

コメント