魚釣りには大きく分けると、淡水環境下の釣り場で行う淡水の釣りと、海水環境下の釣り場で行う海釣りがあり、淡水・海水の各々の環境下において釣れる魚の種類は違います。

塩分濃度の変化に耐性がある一部の魚を除けば、淡水魚と海水魚はそれぞれ生体機能の違いから、お互いに逆の環境中では長生きできません。

汽水域に住む魚も、その大部分は海水魚が淡水への耐性を持つようになったもので、中には海と河川を自由に往来できる例外の魚もいますが決して多くはありません。

汽水域とは河口付近や海につながる湖沼で、淡水と海水とが混じり合い、塩分が両者の中間になっている水域です。

それゆえ、淡水魚を対象とする釣りをするなら湖や川、池といった釣り場で、海水魚を対象とする釣りをするなら海や汽水域で釣りをする必要があります。

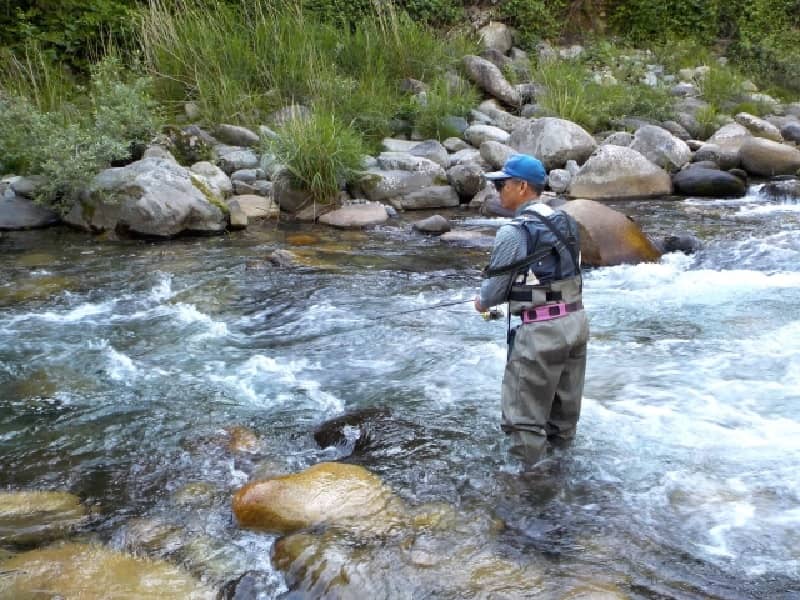

ここでは、淡水魚をターゲットとする釣りにおいて、どのような場所に行けば、どのような魚が釣れるのかを簡単に紹介します。

『釣り場』によって釣れる魚は違う【淡水魚】~湖・池・川・管理釣り場~

一般的に手軽に釣りが行えるような様々な釣り場に分けて、どのような場所で、どのような種類の淡水魚が釣れるのかを紹介します。

ただし、釣り場によっては、立ち入り禁止になっているような場所もあるので、きちんとルールに従って釣りを楽しみましょう。

湖/ダム湖で釣れる魚

湖で釣れる魚の代表は人気のワカサギです。

放流されている魚にもよりますが、ニジマス・ヒメマス・サクラマスなどのマス類、ヘラブナ、コイ、オイカワ(ハヤ)、その他では今やどこにでもいる外来魚のブラックバスやブルーギルなどが釣れます。

特に写真にあるようなダム湖では、ブラックバスのボート釣りが大人気で、一年を通してプロアングラーが有名ポイントを攻略する動画が放映されていますね。

ただし、これから釣りを始める方はご存知ないケースが多いと思いますが、漁業権が設定されている河川湖沼で、漁協に属していない人が釣りをする場合は、遊漁料(遊漁券の購入)が必要となります。

遊漁券は、漁協の事務所や漁協が提携した販売店(釣具店や個人商店、コンビニ)で購入することができます。

沼/池で釣れる魚

湖と沼は深さや植物の生えている場所によりされて区別おり、池には人工的に作られたものという定義が加わります。

水深や水質が似ていることもあるからでしょうか、池と沼で釣れる魚は似通っており、フナ、コイ、ヘラブナ、モロコ、タナゴ、外来魚のブラックバスや雷魚、ブルーギルなどがいます。

湖や川に比べると、釣りの対象魚の関係もあり、遊漁料を必要としない場合も多いのが特徴です。

初めて経験する釣りが、近所のため池だったという方も多いことでしょう。

川で釣れる魚

川の釣りは上流域、中流域、下流域でそれぞれ釣れる魚が変わります。

ただし、湖で記載した内容と同様に、基本的には遊漁料を支払って入川券(遊漁承認証)を入手しなければいけません。

入川券は遊漁券と呼び名が違うだけで、遊漁券と同じように川沿いの釣具店や個人商店などで売っています。

上流域(渓流)で釣れる魚

イワナやアマゴ、ヤマメなど、水のきれいな所にしか棲まない魚がいます。

ヤマメの中には海に下るものがいて、これをサクラマスと言いますが、最近では少なくなっており、捕獲も禁止されている場合が多いようです。

中流域で釣れる魚

渓流でも釣れる鮎が人気の中心です。

中流域から下流域にかけては、水の汚れが徐々に大きくなり、生息する魚の種類も 豊富になってきます。

オイカワ(ハヤ)やウグイ、カワムツ、ウナギやフナ、コイなどが釣れます。

下流域で釣れる魚

フナ、コイ、ヘラブナ、ウナギ、ナマズ、ドジョウ、ブラックバス、ライギョなど池や沼で釣れる魚と似通っています。

また、河口に近くなれば海水魚であるチヌやシーバスが釣れるようになります。

河口(汽水域)で釣れる魚については、淡水魚よりも海水魚の方が多く、別記事にて纏めています。

管理釣り場・釣り堀で釣れる魚

管理釣り場(略称:カンツリ)は、自然の環境を残しつつ、釣り人が快適に釣りを行えるようにした施設で、漁協は関係していませんが、入漁料が必要です。

管理釣り場には、様々な魚が放流されており、釣り場ごとに釣り方や釣れる魚が違うので、狙った魚がいるのであれば事前にチェックしておく必要があります。

管理釣り場には、次のようなタイプがあります。

渓流の区画タイプ、ストリームタイプ

川の上流域で釣れる魚や、ニジマスが主なターゲットになります。

ポンド(池)タイプ

イワナやヤマメなど川の上流域で釣れる魚や、ニジマス、銀鮭、イトウなど釣り場により多種多様です。

淡水魚であっても美味しい魚が多く、釣果は食材として価値も高いです。

釣り堀

淡水魚の釣りは、都市部から離れて地方で行うことが多いのですが、釣り堀は場所を問いません。

ヘラブナやコイが対象魚で、釣った魚は放流(リリース)となりますが、お手軽に釣りが楽しめます。

レンタルの釣り道具やエサの販売もあるので、手ぶらで訪れても釣りができます。

以上、【淡水魚】の場合における、釣り場によって釣れる魚の違いを簡単に纏めました。

別途【海水魚】の場合についても紹介しています。

これから釣りを始めようかと迷われている方は、淡水魚か海水魚のどちらが自分が求めている釣りかのご参考にしてください。

『釣り場』によって釣れる魚は違う【海水魚の場合】~堤防・磯・河口・砂浜・沖・有料釣り場~

準備する釣り道具の種類が変わるので、はじめにはっきりさせておくことをお勧めします。

コメント