防波堤の釣りで釣れる最も嬉しい高級魚の一つに、【アコウ(キジハタ)】と呼ばれる根魚(ロックフィッシュ)がいます。

海釣りの中では船釣りである程度の釣果が期待でき、オカッパリでは磯やゴロタ浜で釣果を得やすいこのアコウという魚ですが、都心部の波止釣りにおいては、専門に狙わない限りは数十回の釣行に一回釣れるかどうかといった、なかなかお目に掛かれない魚です。

アコウはエビ撒き釣りや探り釣り(ズボ釣り、際釣り、穴釣りなど)、小アジの泳がせ釣り(呑ませ釣り)、そしてラバージグやワームを使ったルアーフィッシング(ロックフィッシュゲーム)などでの釣果が主な釣り方となりますが、アコウそのものが初心者さんを含めてあまり知られていないということもあり、アコウを専門に狙う釣り人は全体から見ればごく一部の方に限られていると言えます。

ただ、決して狙って釣れない魚ではなく、特に日本海や瀬戸内海、九州などではそれほど難しい釣りになるというわけでもなく、近年では訳あって管理人の住む大阪湾や和歌山近海でも釣果を出せるようになっています。

ここでは堤防釣りでアコウを狙って釣る釣り方(釣法)の中から、比較的手軽で最も釣果の期待が持てる【アコウのズボ釣り】について紹介します。

夜の防波堤でアコウ(キジハタ)を攻略 – 波止際のズボ釣り –

ここで紹介する【ズボ釣り】は探り釣りの一種で、際釣りや穴釣りなどと同じ部類の釣りになります。

ただし、通常の探り釣りとは違い、フットワークを活かして波止際に居着く魚を探り歩くといった釣り方ではありません。

基本的には置き竿での釣りになり、カサゴ(ガシラ)やメバル、アイナメなどの根魚(ロックフィッシュ)を狙うと同時に、時合に入った時に堤防周りに回遊してきたアコウを釣る方法となります。

ズボ釣りについて紹介する前に、まずは、メインターゲットとなるアコウという魚の特徴や習性について軽く触れておきましょう。

アコウ(キジハタ)の特徴と習性

アコウの標準名は『キジハタ』や『アズキハタ』ですが、関西を中心として『あこう』や『あずきアコウ』と呼ばれており、釣り人の間ではこちらの呼び名の方が標準になっています。

日本国内では青森~九州南岸に至るまで、ほとんどの地域に生息する魚で、特にアコウは日本海や瀬戸内海に多く存在しており、水深5m~30m程度の沿岸にいる、20cm~40cmほどの小型のハタ科の魚です。

近年では大阪府もアコウの種苗生産を行い、2010年度から稚魚の大漁生産放流を行っており、例えば2022年には大阪府下各地10箇所にで5,000匹ずつ、合計5万匹が放流されています。

2000年前後の一時期、大阪湾ではアコウの漁獲量がほとんどなくなり、幻の魚とまで言われるようになっていましたが、関係者の努力のおかげで年々漁獲量も回復しており、釣り人もその恩恵にあずかれるようになってきました。

これは余談ですが、かくいう大阪在住の管理人自身の2023年の釣行でも、アコウも釣れる釣り方で夜釣りに出たケース(このうちアコウ狙いは2回)で、7釣行中で4回のアコウ釣果があり、うち3回はリリース既定の28cmオーバーなのでお土産に持ち帰りました。

話を戻しますが、アコウの住処は浅目の波の荒い岩礁帯がメインなので、どちらかといえば防波堤よりは磯に多い魚であり、波止釣りでの大漁は期待できない魚です。

アコウは透明感のある白身が売りの魚で、管理人の住む大阪では夏のアコウの薄造りは、冬のフグと対をなすものとして扱われ、『冬のフグ、夏のアコウ』などとも言われるほど、高価な魚として扱われています。

産卵期は夏で、春から夏にかけてが旬となり、特に夏の暑さで水温が上がり、苦潮(青潮)で何も釣れないといった悪条件のシーズンに良く釣れる珍しい高級魚です。

前述のようにアコウは『幻の魚』などと言われることもありますが、実はそこにアコウが居るか居ないかだけで、居れば意外と貪欲にエサに喰らいついてきて、普通に釣れます。

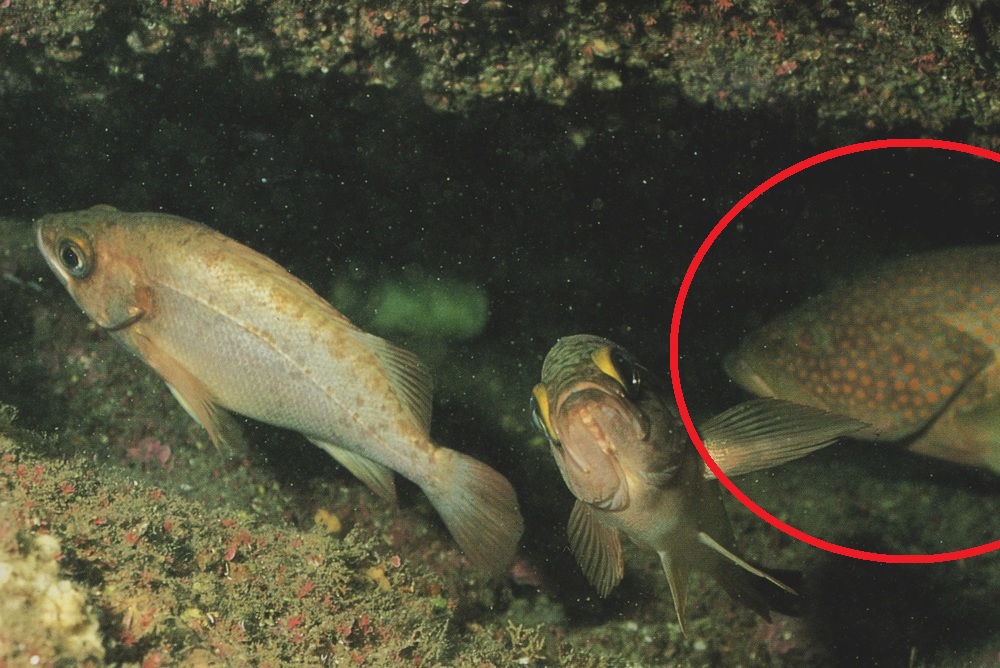

エサ釣りでもルアーフィッシングでも、いずれの釣りでも釣ることが出来ますが、基本的に昼間は岩礁帯の岩場の奥に潜んでほとんど行動しません。

上の写真では、メバルの奥にアコウの姿が確認できますが、昼間はこのような場所に潜んでいますので、誘い出して釣るにしても、なかなか釣るのは簡単ではありません。

根魚(ロックフィッシュ)のほとんどは夜行性ですが、生息数の多いカサゴやメバルは昼間でも比較的簡単に釣れます。

しかしながら、そもそもの絶対数の少ないアコウは、昼に釣るのが非常に難しく、それが『幻の魚』と言われるほど、簡単にはお目に掛かれないそもそもの原因とも言えます。

アコウを専門に狙うのであれば、根を離れて積極的に動き出す夜明け前の朝マズメか、夕方のマズメ時以降の半夜の時間帯に竿を出す必要があります。

それでは、アコウを釣るにはどうすれば良いのか、その方法の一つ『波止際のズボ釣り』について紹介していきましょう。

アコウ(キジハタ)の釣り場(ポイント)、仕掛け、エサ、釣り方

ここではタイトルにあるように、波止釣りでアコウを釣る方法について紹介しようと思いますが、前章で書いたようにアコウは基本的に岩礁帯の魚であり、どのような防波堤でも釣れるという訳ではありません。

まずは、アコウの釣れる釣り場やポイントについて理解を深めましょう。

アコウ(キジハタ)の釣り場とポイント

アコウは比較的行動範囲の狭い魚であり、生まれた場所から1km範囲内でその生涯を過ごすと言われています。

基本的に稚魚として放流された個体も、大きく移動することはありませんので、例えば大阪湾のように放流場所を知っていれば自ずとアコウが釣れる釣り場も浮かび上がります。

一般的な防波堤の中でもアコウの釣れるポイントには偏りがあり、アコウが寄りつかないような場所でいくら釣りをしても釣果は期待薄ですが、逆にアコウが良く釣れるポイントというのも確実に存在します。

また、これはアコウに限ったものではなく一般的な特徴ですが、大型になるにつれ深場へ移動する傾向があります。

アコウを堤防釣りで釣ろうと思えば、潮の流れが強く水深のある沖堤防に出るのが一番良いのですが、ポイントをそこに限定してしまうと、この記事をご覧頂いている方のほとんどからアコウ釣りの機会を奪ってしまいます。

ここでは一般的な漁港などの堤防の中でポイントとなるような場所を紹介しておきましょう。

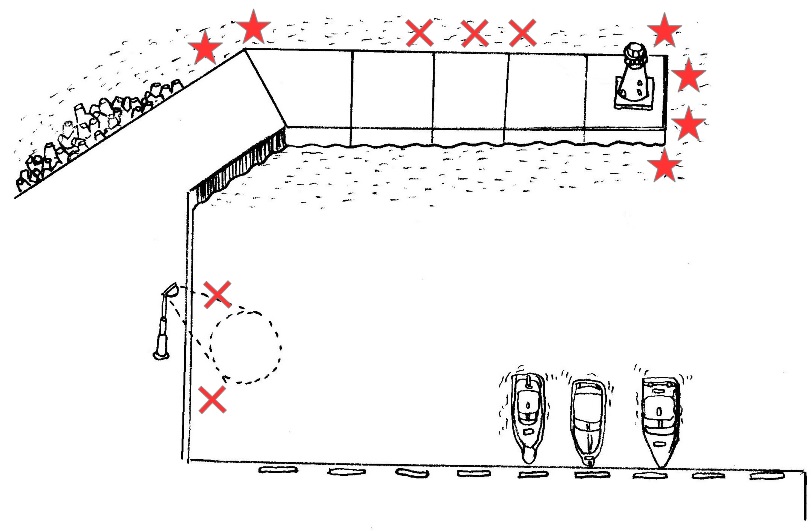

漁港内は穏やかな環境で水深も浅く、アコウが住処とする岩礁帯のポイントもほとんどありません。

先に書いたようにアコウは行動範囲の狭い魚ですので、夜になっても漁港内奥まで入ってくることはほとんどなく、可能性があるとすれば小魚の集まりやすい外灯元の外れくらいと考えておいた方が良いでしょう。

テトラポッド帯を除けば、図の中でポイントなる場所は以下のような場所になります。

- 住処となるテトラ帯の近くで、尚且つコーナーになっていて潮がよく当たる場所

- 波止の先端付近で、潮が良く動き、流れが複雑になった場所

- 波止の中ほどでストレートな場所は、内向きではなく外向き

このような場所は、エサとなるカニや小魚も集まり易い場所なので、アコウに限らずとも大型の魚が狙える場所になります。

基本的には潮通しの悪い漁港内ではなく、潮通しの良い波止の外向きで、尚且つ5m以上の水深があるような場所に釣り座を構えるようにしましょう。

沈み根などがあり、根掛かりしやすく攻めにくい場所ほど、アコウを狙うには好ポイントだと考えれば良いでしょう。

アコウ(キジハタ)の仕掛け - 胴突き仕掛け –

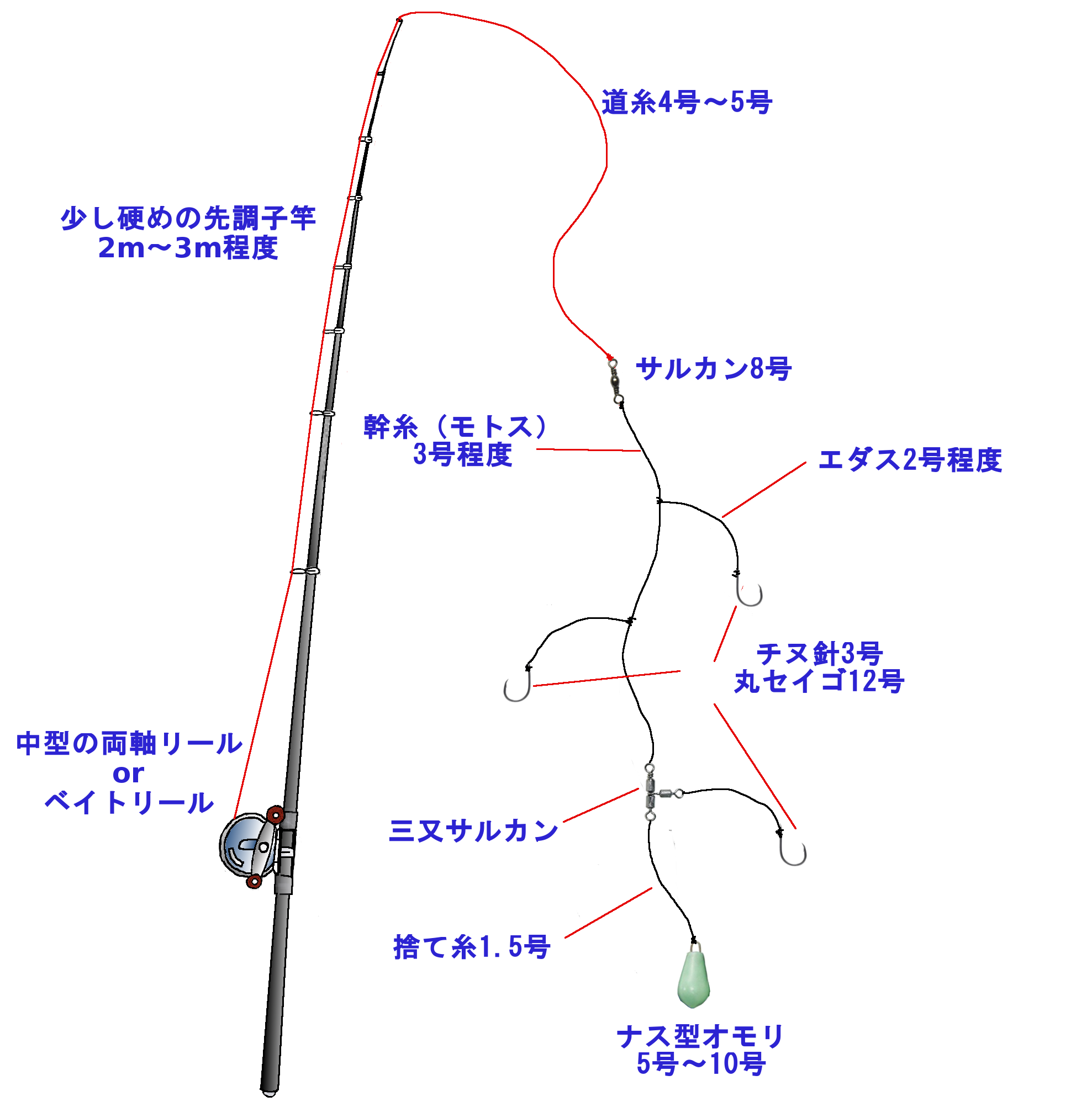

アコウのズボ釣りに使う仕掛けは、次の章で紹介する釣り方にも関係するものですが、ここでは波止際の探り釣りで根魚(ロックフィッシュ)を狙う際に使用される、一般的な【胴突き仕掛け】で臨みます。

ただし、アコウはパワーのある魚ですので、波止釣りで使う一般的な胴突き仕掛けでも、少し強度のある仕掛けにしておく必要があります。

警戒心の薄い夜釣りがメインとなりますので、細仕掛けで臨む必要性もありません。

以下に、簡単なタックルの説明を加えておきましょう。

釣り竿(ロッド)

2m~3mの先調子のロッドで、オモリ負荷が10号以上の少し硬めのロッドを用意しましょう。

具体的には船竿や投げ竿などが適切で、ショアジギロッドなどのルアーロッドなどを使用しても良いですが、波止の立ち位置から水面までの高さが高いほど長めの竿を使う方が使いやすくなります。

2m~3mのロッドで硬すぎず感度も良いロッドというのは、なかなか適切なものを探すのが大変な部類の釣り竿になります。

ダイワ(DAIWA) シーパラダイス さぐりづり・V S-250

ダイワのシーパラダイスさぐりづりモデルは、もともと海上釣堀での使用を想定したものなので、強度についてはお墨付きです。

それに合わせて際釣りやズボ釣り、軽い仕掛けの脈釣りにまで適用範囲を追求したロッドになっており、ズボ釣り以外のその他の釣りにも幅広く利用できるおすすめのロッド一品です。

少し柔らか目ですが取り回しの良さ感度の良さが特徴で、優れた見た目と汎用性を高めからも満足できる1本です。

基本スピニング仕様ですが、ベイトリールでも使用可能です。

コストを押さえてで探すなら、プロマリンやOGKのロッドがおすすめです。

有名ブランドの製品に比べれば、多少チープな作りとロッドそのものの重さは否めませんが、置き竿ベースで強引にやり取りするこの釣りにおいては、十分な性能を有しています。

もちろん、上記のロッドに比べて硬めということもあり感度は低めですが、ある程度のオモリ負荷のある釣りであれば、汎用的な使用も可能です。

リール

波止のアコウも大型になれば40cmクラスのものがヒットすることがあります。

リールは中型の両軸リールやベイトリールを使用する方が、棚調整などの使い勝手も良いだけでなく、取り込みも楽になるでしょう。

もちろんスピニングリールでも問題なく使えますが、巻き取りパワー重視のアコウ釣りではやはりベイトリールを使うことをお勧めします。

リールについては2021年より売り出し中で、コスパ最強の呼び声高いDAIWAのベイトリールを紹介しておきます。

~特徴~

■ 高強度アルミ製φ32mmスプール搭載

■ 軽量・コンパクトボディ

■ 3BB+1RB搭載

■ MAGFORCE搭載

■ 軽量・コンパクトボディ

~仕様~

■ ギア比:6.3

■ ドラグ力:5kg

■ 自重:190g

■ 糸巻き量:ナイロン(lb-m) 12-120、14-110 / PE(号-m) 1.5-230、2-180

エントリーモデルのベイトリールながら非常に性能が高く、近年の海外製の廉価リールに押され気味の市場を奪回するために登場したと言っても過言でないリールです。

釣り糸(ライン)

道糸(ライン)はナイロンラインでもPEラインでも良いですが、モトスやエダスに使用するハリスの号数も考慮すれば、少なくともナイロンなら4号以上、PEなら16lb以上(1号程度以上)を使用しましょう。

モトスはフロロカーボンラインの3号とし、マズメ時のアコウは積極的に浮き上がって捕食することから、ある程度のレンジを考えて、3本エダスなら少なくとも50cm以上の感覚は取るようにします(2本エダスなら1m空けても良いでしょう)。

エダスには2号か2.5号のフロロカーボンを使い、通常の胴突き仕掛けと同じく15cm~20cmほどの長さで良いでしょう。

底が中心の釣りになりますので、根掛かりの多い沈み根付近を攻めるなら、3方サルカンを使って底オモリには捨て糸(1号か1.5号)を付けておきましょう。

釣り針

フックは軸の太いものであれば何でも良いですが、チヌ針の3号~5号程度か丸セイゴの12号~14号程度を使用すれば無難でしょう。

向う合わせに近い釣りになりますが、チャンスは多くないので、掛かりの悪いネムリ針の使用は避けた方が良いでしょう。

また、使う針の本数はポイントによりけりですが、あまりトラブルの多い場所だと、仕掛けが落ち着きやすい底側の2本針で行いましょう(マズメ時が過ぎたら1本で行う場合も多いです)。

オモリ

通常の胴突き仕掛けと同じ底オモリなので、ナス型オモリを使用すれば良いですが、夜釣りのため見えやすい夜光タイプを使用すれば使い勝手も良いでしょう。

オモリの重さは深さと潮の速さに合わせて、浅い場所で潮通しも緩やかなら5号程度、水深がある場所や潮の速い場所なら10号程度のものを使用しましょう。

ただし、オモリ負荷が10号以上のロッドを使う場合は、浅い場所でも10号程度のオモリを使用しなければ竿のスペックが活かせません。

小物類

サルカンや三又サルカンは、ある程度強度の有るものであれば、どのようなものでも結構です。

あと半夜釣りの置き竿がメインなので、ロッドの先端にケミホタルや鈴を取り付けるなど、魚のアタリが目や耳で分かるようにしておきましょう。

管理人は夜のブッコミ釣りやズボ釣りでは、『鈴ホタル』という鈴にケミホタルがセットできる製品を使っています。

鈴ホタルについては、別途詳しく紹介しています。

アコウ(キジハタ)のエサと釣り方 - ズボ釣り –

アコウには活きエサが有効で、日常は小魚やカニ・エビなどの甲殻類を食べており、大型の個体になるほど魚食性が高くなると言われています。

アコウ釣りをする場合には、初夏であれば豆アジが釣れますので泳がせ釣りも良いし、エビ撒き釣りの活きエビも効果的です。

ただ、ここで紹介するズボ釣りでは、夜釣りということもあり、初心者さんでも使いやすい手軽な釣りエサを使う釣り方を紹介します。

一般的な虫エサであるアオイソメや、コストの安いサンマやサバ、イカなどの切り身、使い慣れていればシラサエビなどを使用します。

また、太刀魚釣りで使うキビナゴなどでも釣果は期待できます。

切り身については、釣りエサ店でも売っていますが、より安く入手するためにスーパーで買ったものでも良いし、現地調達が可能なサバを捌いて切り身にしても問題ありません(アジの場合は切り身はおすすめしません)。

費用をかけるとすれば、虫エサでアオイソメの代わりに、マムシ(本虫)を用意するのが特にお勧めです。

あとシラサエビはロックフィッシュ全体や上物にも実績の高いエサなので、竿を三本以上出すなら、2本が前述のエサで置き竿、もう1本はシラサエビをマキエしながらの中層付近でのズボ釣りを行っても良いでしょう。

ただし、シラサエビのズボ釣りを行うとなると、マキエやエサの付け替えが頻繁に必要となり、一気に釣りが忙しなくなります。

この場合は、胴突き仕掛けは使わず、中通しオモリの一本針で臨んだ方が良いでしょう。

関西の釣り達者さんにはご存知の方も多いのですが、エサ釣りのズボ釣りではシラサエビを使う釣りが標準で最も効果が高い釣り方だと言えます。

ただ、釣りに不馴れな初心者さんや、アコウ釣りの経験がない釣り人には少し難しい釣りになるので、ここでは敢えて胴突き仕掛けを使ったアコウの釣り方を紹介していますので、その点はご認識下さい。

少しばかり話が脱線しましたが、ロックフィッシュにもその日その日の当たりエサというものがありますので、アコウを狙う場合も1種類のエサに絞るのではなく、出来るだけ複数のエサを用意することをお勧めします。

ただし、アオイソメと同じ万能エサと呼ばれるオキアミですが、こちらはほとんど釣果が期待できないだけでなく、エサ保ちも悪いので、用意するエサの一つには加えないようにして下さい。

アコウの釣り方のコツ(ズボ釣り)

写真は管理人自身が過去様々な釣り方でアコウの釣果を得た時の写真ですが、その中でもズボ釣りは最も楽な釣りだと思います。

それでは最後に、アコウのズボ釣りについて、釣り方のコツを紹介しておきましょう。

次の写真は実際にアコウを狙った夕方からの釣行で、ちょうどタックルのセットを終えた所です。

写真では4本のロッドを出していますが、ここまでするにはタックルに余裕が必要なので、本気でズボ釣りに取り組み始める際に、少しずつ増やしていけば良いでしょう。

ただ、ズボ釣りの場合は少しでもアコウをゲットする可能性を上げるには、複数本のロッドを出すに越したことはありませんので、可能であれば1本ではなく、出来れば2本は竿を出したいところです。

セットしたタックルをもう少し拡大して見てみましょう。

この釣り場には波止際に柵が設けられていますので、柵に竿受けをセットし、ロッドには尻手ロープを取り付けています。

ズボ釣りではチヌやスズキなどの大物も掛かってきますので、特に複数ロッドで置き竿釣法を行うなら、尻手ロープは必ず付けておきましょう。

尻手ロープを付けずに、気が付けば『大物にロッドが海の中へ引きずり込まれた』などというのは、珍しいことではありません。

上記の構成は、波止釣りの竿受けでは鉄板製品であるスーパーパイプ受太郎と汎用の尻手ロープですが、用意するなら尻手ロープはベルト付きの方が使いやすくて便利です。

なお、通常の柵のない防波堤だと竿受けは必ずしも必要としませんが、波止に直置きできる竿受けも販売されていますので、大切なロッドを傷めない為にも、出来れば竿受けを使うようにしましょう。

なお、竿受けを使わずに波止に直置きする場合は、出来るだけ平行に、なおかつ安定して竿をセットできるように工夫しましょう。

竿受けについて詳しく紹介した記事がありますので、宜しければ後ほどコチラをどうぞ

波止釣りで使う【竿受け】の種類(タイプ)と利便性(メリット)

すでに記載していますが、この釣りはエサを付けてセットすれば、基本的には置き竿状態でアタリを待ちます。

アコウの時合は早朝と夕方のマズメ時、そして夜間になれば底付近だけでなく、中層やベイトの湧き具合によっては表層まで浮いてくることがあります。

時間帯でいえば、日暮れ直前からの3時間くらいのタイミングが一番確率が高いのではないでしょうか。

胴突き仕掛けを用いることと、複数本の竿を出す一番の目的は、幅広い棚を探ることにあります。

基本的には底付近にセットする竿は必ず用意し、もう1本以上の竿があれば底から中層付近を探るようにセットすれば、いずれの場合にもエサがアコウの目に留まる確率が増します。

そして、アコウに限らずカサゴ(ガシラ)なども同じなのですが、これらのロックフィッシュは大型になればなるほどアタリが繊細なものになります。

ただし、エサを貪欲に追ってくるという点では、カサゴ(ガシラ)もアコウも同じなので、早合わせは禁物と思っておきましょう。

底を大きく切っている竿ならば、食ってすぐに潜られるという事もないので、本アタリが出るまでじっくり待ちます。

シラサエビを使ったズボ釣りの場合は少しばかり勝手が違いますが、上記で紹介した虫エサや切り身を使用する限り、エサは簡単には取られませんので、シッカリと食い込ませてから合わせればOKです。

もし、本アタリが長い間出ずに、何かおかしいなと思ったら、少し竿で聞いてやる(軽く引いてみる)のも良いでしょう。

底に近い針ほど食いついた状態でジッとしている場合(居食いの状態)もあり、竿で聞いてやることで一気に竿先が海面方向へ引き込まれる場合があります。

なお、万一素バリを引いても、すぐにエサを付け替え、同じポイントへ仕掛けを落として待てば、再度チャンスが訪れることも珍しくはありません。

そして、いざアコウがヒットしたら、遊びは禁物です。

アコウは針掛かりすると、根に向かって一直線に潜っていこうとしますので、ここで柔らかい竿を使っている場合ほど潜られてしまいます。

沈み根の付近を攻めたり、波止際のスリット付近を攻めていると、一旦潜られたら二度と引っ張り出せません。

『後悔先に立たず』にならないよう、ヒットさせたら決して遊ばずに、多少強引と思えるくらいでちょうど良いので、まずは根の付近という危険領域から引き離して、確実にゲットするようにしましょう!!

アコウのズボ釣りのポイントまとめ

最後に、上記と重複しますが、アコウ狙いのズボ釣りを行う時のポイントを、箇条書きで纏めておきます。

- 防波堤の中でアコウの釣れる場所は、潮通しの良い沈み根のある場所である。

- アコウは行動範囲が狭く、一度釣ったポイントは、何度も釣果に恵まれやすい。

- 夜釣りのアコウは底付近だけでなく、中層もポイントして捉えておく。

- 生き餌を含めて、目立つ餌を複数種類用意して釣りに臨む。

- タックルは硬めの竿を使い、通常より少し強度の高い仕掛けを用いる。

- 出来るだけ複数本の竿を用意し、尻手ロープをつけておく。

- アコウはパワーが強く、潜られる危険性も高いので遊びは禁物である。

以上で、波止釣りでアコウを攻略する釣り方についての紹介を終わります。

夜のズボ釣りでは、アコウ以外にもカサゴやメバルなどのロックフィッシュが数多く釣れるケースがあります。

また、先に書いたように、チヌやスズキ(ハネ)など、思わぬ大物が食いついてくる場合があり、この釣りは波止釣りの中でも大物釣りに部類する釣り方の一つです。

これから夏から初秋までの期間が、この釣りで最も釣果の期待できるシーズンですが、この時期はちょうど夜釣りに取り組みやすい時期でもあります。

カサゴの釣果は確実についてきますので、これを念頭に入れるとボウズは少ない釣りなので、一発大物狙いに夜の波止場へ赴いてみてはいかがでしょうか。

関連記事も合わせてどうぞ!

コメント