今回は海釣りで釣れる魚の視界(視野)と視力(動体視力)について紹介したいと思います。

当サイトでは海釣りの中でも堤防釣りに関係する情報を多く配信していますが、仕掛けを作る時に最も気に掛ける釣具の一つに釣り糸(ライン)があります。

特に仕掛けの中でも釣り針(フック)の次に魚の近くに存在するハリス(リーダー)は、その選択を誤ると釣果に大きな悪影響を与えることになります。

そうなると、単純に気になる疑問が生じますが、それは、「本当に魚は釣り糸や釣り針が見えているのだろうか?」です。

すなわち魚の視力と色に対する認識はどうなっているのかという点です。

もちろん魚から釣り糸が見えてしまうことを避ける為だけに、釣り糸の細さや色に気を使うわけではありません。

ライン選びは仕掛けの構成や強度はもちろん、遠投性能、感度の良さやハリの違いによる使い勝手の良さ、また交換の利便性など、様々な要素を含めて検討する必要があります。

優先すべきは魚に警戒されない釣具を使用するということになりますが、その前にターゲットとなる魚の習性や特性を知っておくことも重要です。

『彼を知り己を知れば百戦殆からず』とも言われるので、ここでは魚の視界(視野)と視力(動体視力を含む)についての認識を深めておきましょう。

海釣りで釣れる魚の視界(視野)と視力(動体視力)

まずは、軽く管理人の経験を通して、思うところや感じるところを紹介します。

ただ、これまで学業などで魚の特性について学んだ経験もないので、根本的に魚の視野と視力についての知識はありません。

調査を進めていく過程で、新たにいろいろと学んだことについて共有したいと思います。

アクアリウムからの経験で、熱帯魚は視野も広く十分な視力を備えていた

管理人は過去にアクアリウムで熱帯魚を飼っていた時期がありましたが、ガラス越しに顔を近づけて覗くと、熱帯魚たちは蜘蛛の子を散らすように逃げ隠れてしまいます。

また、上からそっと手を入れようとしても同じ反応を示しますが、例え細かいエサであっても、エサを水面上にパラパラ入れると、匂いが届く暇もなく警戒せずに群がってきます。

ただその際、管理人の手がまだエサの近くにあると、警戒しながら様子を伺い、手が少し動くだけでも敏感に逃げるような反応を示します。

魚が向いている方向は一様ではないので、どうやら魚の視界は人間に較べてずいぶん広く、また周囲の変化を捉えるだけの視力も備わっていることは容易に理解できました。

アクアリウムが軌道に乗り始めた直後に、奥方様の長男妊娠が発覚し、アクアリウムどころじゃなくなりましたが、最初に水槽に入れたセルフィン・プレコが最後の1匹になってからも長生きし、結局6年間継続していました。

ちなみに余談になりますが、エサを入れる前に『パン、パン』と柏手を打つのを日課にしていました。

よく池で鯉を飼っている人が、エサの前に鯉を呼びつけるやつと同じ動作です。

始めの頃は魚も手を叩く音に驚いて隠れてしまいましたが、そのうち柏手が聞こえるとエサが貰えるとの認識を持つようになり、いつ柏手を打っても魚は慌ただしく動き回るようになりました。

どうやら、魚は聴力と習慣を身に付けるだけの記録力を持っているという点も間違いなさそうです。

内容が少し脱線しましたが、魚の視野と視力の話に戻しましょう。

海釣りで釣れる魚の視界(視野)

それでは改めて、魚の特性の一つ、視力と視界について紹介していきます。

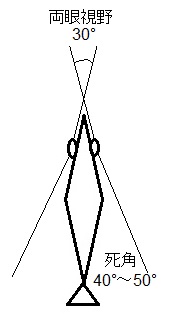

まずは、魚の持つ水平視野と上方視野の2つについて、簡単な図を用いて説明していきましょう。

魚の水平視野

ほとんどの魚は目が頭部の前方両側に少し飛び出すようについており、単純に視野が広いことが分かります。

水平視野では、片眼視野が150度~160度あることから、両眼で合わせて約320度の範囲が視界だといわれています。

すなわち魚は自身の真後ろ以外は全て視界という広い視野を有し、死角となるのは40度~50度だけです。

一方で、両眼で視界に収められる範囲(両眼視野)は前方約30度と狭く、遠近調整が十分に働く範囲が狭いという特徴があります。

このためか魚の多くは近眼で、遠くの物はボヤケて見えるとも言われていますが、これは定かではありません。

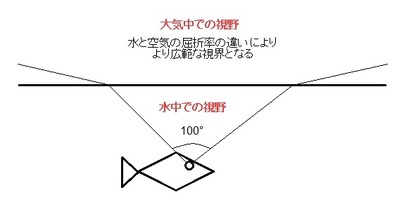

魚の上方視野

次に、釣りに及ぼす影響が大きい頭上の視野である上方視野について示します。

魚は水中では上方へ100度程度の視野を持ちますが、大気中に出ると水と空気の屈折率の違いで視界は広範囲に広がります。

いわゆる魚眼レンズの由来となる特性ですが、実際に魚が魚眼レンズのように見えているのかどうかは定かではありませんが、海面上の180度に近い視界を有する結果になっています。

『見えている魚は釣れない』は『見えていなければ魚は釣れる』ではない!

『見えている魚は釣れない』という釣りの格言がありますが、それは魚からも釣り人の姿が見えており、警戒心を与えやすいからです。

むしろ上記で示した大気中での魚の上方視野を考慮すると、『釣り人から見えない場所にいる魚でも、魚の方から釣り人は見えている。』ということにもなります。

釣りをする際は、水面から離れた高い位置で注意を払うのはもちろん、低い位置であっても魚からは自分が見えているものとして臨んだ方が釣果に繋がりやすいということです。

次項で紹介しますが、魚はあまり視力が高くないので、距離が離れると釣り人の姿形まで認識することはないようです。

それでも、魚は本能的に水面上を動く見慣れないものを警戒します。

どうやら釣りをする際によく言われる、「濁りを釣れ」、「水中を覗き込むな」、「磯際では姿勢を低くしろ」などは、確かな根拠があってのことだと言えそうです。

なお、管理人が『見える魚は釣れない』という格言に対し、以前記事にしたものはコチラ

『魚の警戒』という点に焦点を絞れば、少々意味合いが違う記事内容ではありますが、初心者さんなどには参考になる内容となっています。

海釣りで釣れる魚の視力(動体視力)

それでは、魚の視力と動体視力について紹介しましょう。

魚の視力

魚の視力については、網膜にある視細胞を顕微鏡で観察することにより密度が求まり、これに水晶体との焦点距離を合わせれば、大凡の視力が分かるということです。

ざっくりと結論から先に言うと、海水魚の視力は沿岸に住む魚で0.1~0.2程度、大洋の表層を回遊する大型魚なら0.3~0.6程度とされています。

これは大洋のフィッシュイーターほど獲物を探し泳ぎ回るために視力を必要とし、視力が発達した為と言われています。

更にすべての魚に当てはまる訳ではありませんが、魚の視力は、大きな魚ほど視力が良く、また、同じ魚でも成長するほど視力は良くなることも分かっています。

私たち釣り人は経験的なもので、釣りに出掛ても大物ほどゲットするのが難しいことを知っています。

その要因としては、対象となる魚の大物の絶対数が少ないという点が第一だと考えられます。

これに加えて、大物になるほど警戒心が高く、エサの食い込みも悪くなるという事実もあります。

これは、ただ単に個々の魚が潜り抜けてきた修羅場の経験数の問題だけではなく、実は大物ほど視力が良く、より繊細な釣りが要求されるという事実が存在するのかもしれません。

なお、前述のように、魚の視力は網膜の視細胞密度と水晶体の焦点距離から計算され、様々な文献にて報告されています。

この手法で算出された、いろいろな海水魚の視力のランキングについて紹介されているサイトがありましたので、ご興味のある方はどうぞ

魚の動体視力

最後に動体視力についても合わせて紹介しておきます。

水中にいる魚は、我々人間よりも動体視力が良いという実験結果は既に出ています。

具体的な数値で表すと、魚は人間の数十倍の動体視力を持つといわれるほど優れています。

魚は頭を振って高速で泳いでも、視点が追っているものからずれることは無いということです。

視力が悪くてぼんやりとしか見えない状況であっても、魚は目にする動くものを人間よりもハッキリと判別出来ます。

サビキ釣りをしていると、小型の青魚がものすごい勢いで撒き餌を食い漁ったり、また、沈降中のサビキに掛かってきたりするのは、多くの釣り人さんが経験済みのことですね。

魚は高速で泳いでいる時や、また、高速で動くものをその視界にしっかりと捉えている時に、それが餌なのか敵なのかを瞬時に判断し、次の行動に出ているのです。

なお、瞬時の判断には魚の他の感覚も同時に働いた結果となるようですが、その辺りはまた別の機会に・・・。

魚の目に関係する内容で、色に対する認識についても纏めています

コメント