キスやカレイの投げ釣り仕掛けの中に、砂ズリを組み込む釣り人は多いと思いますが、砂ズリはナイロンラインを使った2本撚りや3本撚りと呼ばれるヨリ糸を使います。

砂ズリの機能としては、ヨリ糸のハリの強さを利用して仕掛けの絡みを防止したり、全遊動天秤との連結部分への補強があります。

最近では、フロロカーボンの強度と張りの強さもあり、遊動天秤を使うために2本撚りや3本撚りを使うという人は少なくなりましたが、一応製品として販売されています。

拙者の投げ釣りの製品は、拙者の投げ釣りブログで有名なのでご存知の方も多いと思いますが、砂ずりのラインナップも豊富です。

よつあみ製のパラゴン(モノフィラメント(単糸)を、組み合わせて編んだ構造のライン)が使用されているので、仕上がりが良いぶん、やはりソコソコ値段が高いのはネックです。

砂ずりを作るのは簡単で単純な作業なのですが、時間が掛かって面倒という面もあるので、購入した方が早いという方も多いでしょう。

ここでは、面倒でも自分で砂ずりを作ってみようという方向けに、2本撚り糸の作り方を紹介します。

なお、本記事は投げ釣り仕掛けを作る際に使う、基本的な釣り糸の結びの種類を紹介した記事の関係リンク先として作成しています。

元記事からご覧になる方はコチラをどうぞ

ここでは、釣りにおいて、仕掛けを作るのに必要な、【結ぶ】という基本操作の一つを示しています。

ある程度、釣りの経験が豊富な方には周知の内容となっているかもしれませんが、初心者の方を含めて、何らかの参考になれば幸いです。

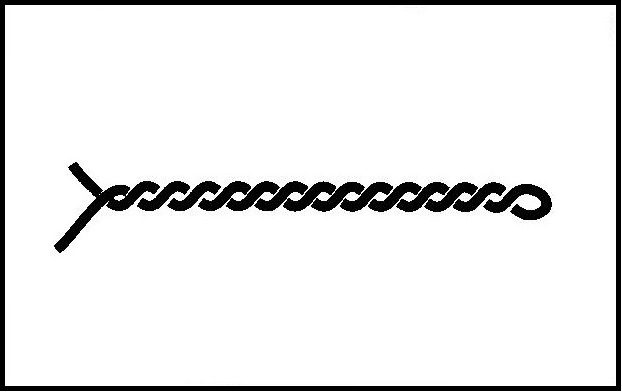

【砂ずり】2本ヨリ(2本撚り糸)の作り方

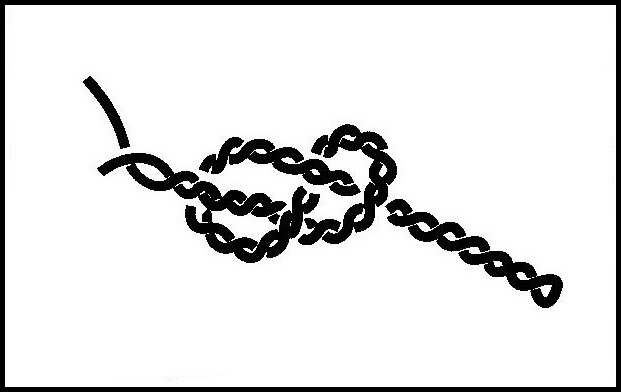

指だけで作った砂ズリ(2本ヨリ)

自分の手と指で砂ズリを作るのであれば、使用するラインの素材はナイロンがベターだと言えます。

フロロやエステルが使えないわけではありませんが、張りの強いラインに指で撚りを入れるのは大変です。

1号や2号程度の細糸であればフロロカーボンでも良いと思いますが、3号以上であればナイロンで十分にハリが強いものに仕上がります。

また、伸張性という点においてはナイロンの方が優れているので、食い込みに対する違和感の軽減効果や、突発的なアタリに対するクッション性能にも優れています。

砂ズリの作り方(2本撚り糸の作り方)

サルカンの結びや、ライン同士の結び、釣り針の結び方などと違い、2本寄りの作り方は写真やイラストで紹介するのが困難です。

実演動画を用意しているので、そちらでだけ紹介しようかとも思いましたが、一応イラストでも簡単に砂ズリを作る手順について紹介しておきます。

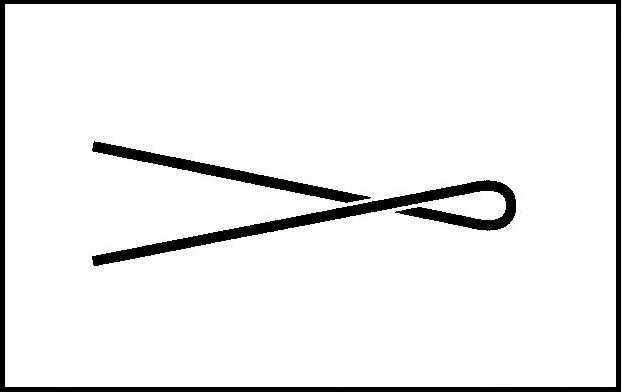

これから作りたい2本ヨリの2倍の長さの釣り糸(ナイロンライン)を用意して、半分に折り返します。

折り返しの部分(イラスト右端)には、先に8の字結び(エイトノット)で輪にしておいても良いでしょう。

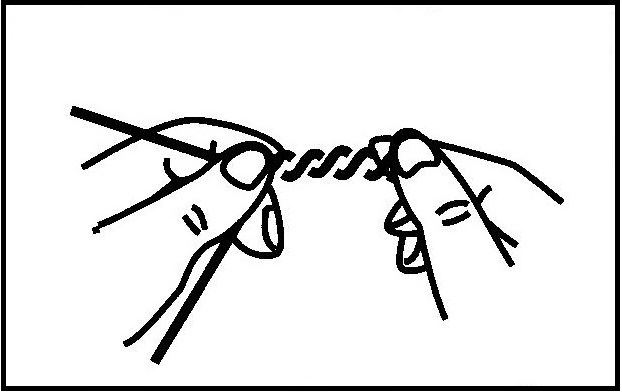

まず、2本の糸を交差する部分を右指でシッカリと押さえ、左指の指先で2本合わせて捻り、スタート部分に撚りを入れます。

始めの2周から3周が撚りが入りにくく、そこがクリアできるとスピードアップが可能です。

今度は交点部分を左指の腹で軽く抑え、その際の部分を右手の親指と人差し指の腹で強く挟んでこするようによじっていきます。

捩っていくと、左指で押さえている交点部分は自然と捩られた方へ少しずつ糸が出ていきます。

勘違いしていけないのは、単にクルクルと回転させ、一方を他方に巻きつけるのでは撚りは入りません。

あくまで、2本合わせて捻っていき、1個ずつねじれをカタチ作りながら撚っていきます。

シッカリと撚りが入っていけば、左指で押さえている交点から指を離しても、撚りが戻ってしまうことはありません。

一方のラインに対して他方のラインを単に巻き付けた状態のものは、押さえている指を離すと巻きが戻って解けてしまいます。

よじった部分にムラが出来ていないかを確認しながら、端糸のところまでよじっていきます。

ヨリ終わりの部分は、どのように仕掛けを組むかによって変わってくるので、自身の使い方に合わせて結んで下さい。

上図では、ヨリ終わりの部分を8の字結び(エイトノット)に結んで、解けないように結びコブを作っているだけです。

8の字結び(エイトノット)の結び方については、コチラをどうぞ

砂ズリを自分で作るメリットとデメリット

以上で、2本撚り糸で作る砂ズリの完成です。

ここまでの説明と重複する部分もありますが、2本撚り糸を自分で結んで作るメリットとデメリットを簡単に記載しておきます。

まずはメリットについてです。

2本撚り糸を作るメリット

- コストがほぼ無料

- 撚り糸の長さを調整できる

- 好みの強度で作れる

- 撚りの幅をコントロールできる

次にデメリットについても把握しておきましょう。

2本撚り糸を作るデメリット

- 作るのに時間が掛かる

- 太糸で作るのは困難

- 仕上がりは慣れ次第

- 指の腹が地味に痛くなる

メリットとデメリットについて、少しばかり補足しておこうと思います。

まず、一番のメリットはコストがほぼ掛からないということで、1本作れば数百円浮くという喜びがあります。

使うラインの強度や長さは自分次第なので、規格品と違って好みを砂ズリを作ることが出来ます。

また、後ほど実演動画で紹介していますが、撚りの幅をコントロールすることも可能です。

デメリットは、やはり撚り糸を作るのに時間が掛かることでしょうか。

慣れても30cmの撚り糸で10分程度は掛かるので、まあ時給に換算するとマズマズ納得の額になりますが、現場では作業出来ず、時間のある時に自宅で予め作っておく必要があります。

あと太糸では撚りが入りにくく、撚りを入れる力が一定でないと、キレイな撚り糸に仕上がらないという点もあります。

撚りを入れる時に指の腹で2本のラインを滑らし続けるので、地味に指の腹が痛くなるというデメリットもあります。

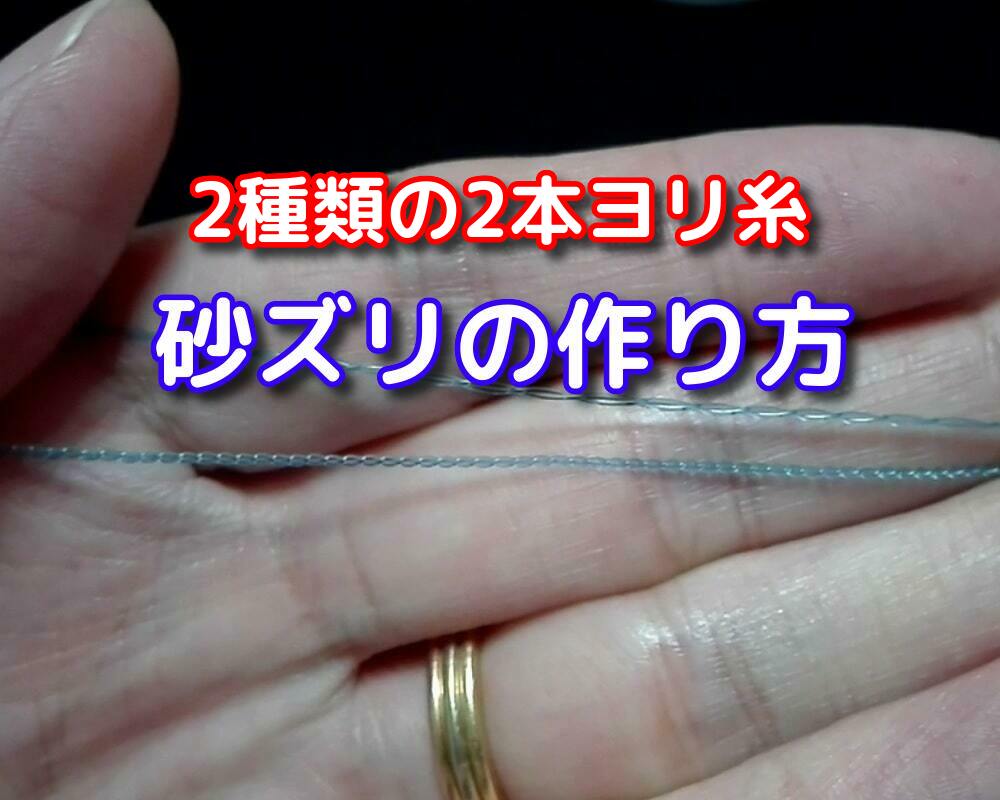

指とドライバで作った砂ズリ(密な2本ヨリ)

なお、2本ヨリを作る方法は指で編むだけでなく、様々な道具を使って編むことも出来ます。

指にドライバ1本を加えることで、上の写真のように撚りを密に入れることも可能です。

例えば、表面が滑らかな円柱状の細い金属棒などを使えば、ねじりを入れるのは簡単に出来ます。

ただし、あくまでヨリを入れるには、可能な限りねじりの状態を維持させる必要があり、やはり指でしっかり形作っていくことが重要です。

なお、仕上がった二本ヨリの使い方にもよりますが、折り返しの部分を始めにエイトノットで止めることにより、比較的容易にヨリを入れることができ、ヨリの解けを防止しながら作業が行えます。

投げ釣りをされる方なら、自分なりの撚り糸の作り方を考案されている人も少なくないでしょう。

再度記載しておくと、砂ズリ(2本ヨリ)の特徴は、ヨリを入れた糸の部分に、しっかりと張りを持たせることが出来ることです。

投げ釣りで、特に遊動式L型テンビンを使用する場合などは、モトスに張りを持たせることで仕掛けの絡みを防止することが可能です。

また、2本ヨリ部分を【砂ズリ】と呼ぶように、砂利やテンビンとのスレをガードし、仕掛けの痛みを防ぐ効果があります。

ヨリ糸の作り方は、釣り糸の結びに関する基本テクニックの一つなので、ぜひマスターしておきましょう。

2種類の砂ズリ(2本ヨリ)を作る実演動画

指だけで二本撚りを作る手順は、撚りの間隔が広くハリは弱めですが、最も簡単お手軽に作れる方法で、実演動画でも作り方を紹介しておりますので、宜しければコチラの動画も合わせてご覧下さい

更に、金属棒1本を使うことで、撚りの間隔が密でハリの強い撚り糸を作ることもできます。こちらも動画で作り方を紹介しておりますので、宜しければコチラの動画も合わせてご覧下さい

関連記事】

その他、投げ釣り仕掛けに有用な釣り糸の結び方についても、合わせてご覧下頂ければ幸いです。

釣り糸の結び方については、以下の関連記事にもたくさんありますので、結びの方法をお探しの方は、是非ともご覧下さい。

コメント