少し前のことですが、大阪最南端にある小島漁港へカワハギ釣りに出掛けた際の釣行の様子を記事にしました。

短時間の釣行でも、釣果として数はそこそこ釣れましたが、時期的なものもありサイズは期待外れの結果でした。

ただ、記事をご覧頂いた読者さまより、当サイトの釣行記事としては珍しく問い合わせを頂き、『もう少し詳しく【自作の必殺胴突き仕掛け】なるものや、釣り方のコツを教えて欲しい』との要望を頂きました。

この読者さまには既に、管理人の思うところをお伝えしましたが、どうせなのでもう少し詳しく記事で纏めておこうと思います。

穏やかな波止で行う小物の五目釣りがベースの釣法ですが、数釣りが実現できるカワハギ釣りの方法として、必殺の胴突き仕掛け、タックル、エサの扱い、釣り方のコツを紹介します。

因みに、本記事作成のキッカケとなった、小島漁港でのカワハギ釣りの紹介記事は以下になります。

毎度のことながら本記事も少し長くなるので、釣行記事をご覧になってから、興味を抱かれた方だけご覧頂いても結構かと思います。

【カワハギの釣り方】繊細な胴突き仕掛けで、穏やかな波止のカワハギを完全攻略

波止際のカワハギ釣りの様子

夏の暑さが和らぎ、アジ釣りで賑わう防波堤に秋の気配が訪れる頃、そっと波止際に腰掛けて短竿で何かを狙っているオジサンを目撃する機会が増えます。

仕掛けは胴突き仕掛け、でも探り釣りのようにポイントを渡り歩くことはありません。

その正体は、波止際でカワハギを専門に狙う釣り人で、どちらかというとマイナーな玄人好みの釣りを楽しむ方々です。

実際、こういった方の話に耳を傾けると、これまで青物、上物、底物と様々な釣りを経験してきた強者だという話もよく聞きます。

そして、ふと自分自身を省みると、同じように様々な釣りを経験してきて、今こうして波止際に腰掛けてカワハギ釣りを楽しむ自分がいる・・・

そうか、管理人が強者かどうかは別として、若者から見れば、自分ももう十分にマイナーな釣りを楽しむオジサンの一人なんだ・・・そう思うと、なんか寂しい。

釣りをしている時は、まだまだ若者気取りでしたが、こうした気付きを重ねていくことで、否が応にも自分の置かれている立場の変化に順応していくのでしょうね。

あっと、すいません。少し話が反れてしまいましたが、本題の『カワハギ釣りの仕掛けと釣り方のコツ』に戻ります。

防波堤でのカハワギ釣りについて

沖提(一文字)や海釣り公園は別として、お手軽な防波堤で狙うカワハギは、サイズが小ぶりで、なかなか納得のいくような釣果が得られないのが実情です。

数だけ考えれば梅雨明けから夏場に良く釣れるのですが、残念ながら夏のカワハギは10cm前後のサイズばかりで、旬でもないので単なるエサ取りです。

それゆえ、カワハギのサイズアップが期待される秋以降に、待ってましたとばかりに、一部の釣り人の間で静かに盛り上がりを見せ始めるのが、カワハギ釣りの例年の特徴です。

ただし、堤防釣りで行うカワハギのシーズンは非常に短く、初冬の頃にはサイズアップで良型も見込めますが、水温が低下すると沖へ帰っていってしまいます。

冬になれば旬を迎えるカワハギですが、残念ながら本格的なカワハギは船釣りでのターゲットとなります。

そんなカワハギを波止釣りでもゲットしたい、そう思っている釣り人は少なくはありません。

『エサ取り名人』とも評されるカワハギは、針掛かりさせるのが非常に難しく、専用に狙わずしてポイポイ釣れるような獲物ではありません。

防波堤で釣るカワハギは、釣り難しさ故の面白さがある釣りですが、場所を選ばず軽装で手軽に狙えるというメリットはあります。

また、カワハギは調理しやすい、食べやすい、非常に美味しいと、三拍子揃った魚なので、多少サイズが小さくても持ち帰って食べることができます。

それでは、そんな魅力あるカワハギを数釣りするための、釣り方のコツを紹介していきましょう。

防波堤のカワハギを、数釣りするためのポイントは?

カワハギの数釣り

先に書いたように、カワハギはエサ取り名人と言われるほどエサを取るのが非常に上手く、なかなか針掛かりしません。

漁港内に多い小サイズのカワハギは口も小さいので、なおのこと釣り上げるのは困難です。

そんな小型のカワハギを数釣りするには、いくつかのポイントがあります。

- 感度の良いタックル

- 繊細な仕掛け

- 針持ちの良いエサ

- 瞬間的なアワセ

これらのいずれが欠けても、カワハギの数釣りを実現するのは難しいだろうと思います。

それでは具体的に、感度の良いタックルと繊細な仕掛けから順に紹介しましょう。

波止のカワハギ釣りに適したタックルと必殺の胴突き仕掛け

一般的な波止釣りでカワハギを数釣るには、カワハギの居る場所を探り歩くか、マキエで寄せて釣るかを選択する必要があります。

その選択によって使う仕掛けが変わりますが、ここではより釣果が得やすく確実性が高いマキエで寄せて釣る方法を紹介します。

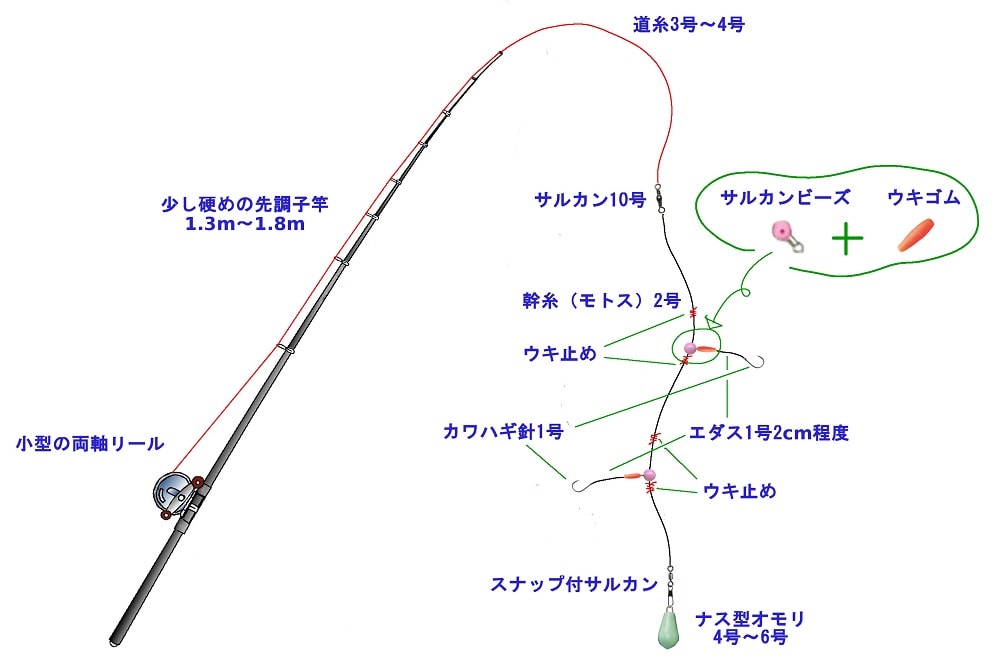

カワハギ用の胴突き仕掛け

使用するタックルは、穴釣りや波止際の探り釣りで使用するような汎用的なもので構いません。

船釣りだとカワハギ専用の高価なロッドを使ったりしますが、ここではそんな特別なタックルは必要ありません。

ただし、仕掛けについては、釣具屋さんで売られている完成仕掛けではなく、面倒でも上図で示したようなものを、自作して下さい。

完成仕掛けと違って、仕掛けのセット後に、カワハギの反応をみて細かい調整が出来るようになっています。

なおかつ、モトスの交換以外なら、仕掛けのリカバリーも容易なので、モトスが切れない限りは、修復しながら何度でも使えます。

以下に、このタックルと仕掛けの概要を、もう少し詳しく説明しておきます。

釣り竿(ロッド)は先調子で少し硬めがおすすめ

ロッドは探り釣り竿や穴釣り竿などで良く、最低オモリ負荷が1号~5号程度、長さは1.2m~1.8mで、先調子で少し硬めのロッドが使いやすいです。

軽いアワセでヒットさせられる仕様になりますが、硬めとは言ってもカワハギの小さなアタリが穂先に出るのを、捉えられるレベルのものでなければいけません。

水面までの高さがない漁港内なら短めのロッドでOK、逆に水面までが3m以上あったり、波止際の水深が5m以上あるような釣り場なら、長めのロッドを使いましょう。

また、アワセ重視ではなく、感度重視なら、1.8m程度の筏竿を使用するのも面白いでしょう。

ただし、竿が柔らかい分、オモリを軽くする必要があるのと、大きなアワセを入れる必要も生じます。

この場合、オモリ負荷が軽くても仕掛けが流されない、潮が緩い場所での使用に限定した方が良いでしょう。

リールは小型のベイトリールがおすすめ

リールについては、縦の釣りになるのと、頻繁にラインの出し入れが発生するので、ベイトリールが使いやすいです。

3~4号のナイロンラインを30mも巻ければ十分であり、安価な小型のものを準備すれば良いでしょう。

もちろんスピニングリールを使用することも出来ますが、この場合でもリールが重いとロッドとのバランスが悪く、アワセ遅れや、持ち疲れもしますので、同じく小型のものを使用しましょう。

仕掛けはビーズサルカンやハリス止めビーズを使用した胴突き仕掛けがおすすめ

上図で紹介した胴突き仕掛けは、少し複雑に見えるかもしれません。

実際には、以下のようにこじんまりした仕掛けです。

カワハギ用タックルと仕掛けの外観

仕掛けの特徴を、簡単に示しておきましょう。

- モトスはナイロンで、道糸より細くて、ハリスより太ければOK

- 枝針は2本で、ビーズサルカンかハリス付ビーズを使用する

- ビーズサルカンやハリス止めビーズの結び目には、蛍光ウキゴムを被せておく

- ビーズサルカンやハリス止めビーズの前後にウキ止めを入れ、エダス位置を調整可能にする

- エダスはフロロかポリエステルで、なるべく1号までの細いものを使用する

- エダスは極力短くする(2cm程度を目安に考えておく)

- 釣り針はカワハギ針で、とにかく小針(1号か2号)を使用する

- 仕掛けの底にスナップ付サルカンを入れ、オモリ交換を可能にしておく

- オモリはナス型で、集魚効果が期待できる蛍光タイプならなお良い

ロックフィッシュなどに使う際の胴突き仕掛けと違い、かなり繊細な仕掛けに仕上げてあります。

この中で、仕掛けのキモとなる部分は、太字で示した部分です。

まず、この仕掛け最大の特徴は、ビーズサルカンやハリス付ビーズを使用してエダスを出している点ですが、結び目にウキゴムを被せることで、以下の効果が得られます。

- 結び目やつなぎ目の保護

- カワハギに対する集魚効果

- エダスの絡み防止

マキエで集めて釣る仕掛けなので、カワハギ仕掛けによく使われる、集魚板や集魚シートなどは使用していません。

ただ、蛍光ビーズ、カラーウキゴム、蛍光オモリなど、カワハギの興味を惹くものは一通り組み込んであります。

次に、ビーズを止めるのに、ウキ止めを使っている点もこの仕掛けの特徴の一つです。

通常はビーズの前後にエイトノットなどでコブを入れて、ビーズの移動を止めます。

ただ、これにはコブの部分で仕掛けが撚れてしまうのと、ビーズの位置が固定になるという2つのデメリットが存在します。

代わりにウキ止めを使用することで、以下の点においてメリットがあり、胴突き仕掛けを繊細にコントロールすることも可能になります。

- モトスに結び目がないので撚れが発生しない

- 同じくモトスに結び目がないので、強度が上がる

- エダスの出し位置が変えられる

- 食いが悪い時は、枝針を遊動にして仕掛けを軽くできる

一点、気を付けることは、ウキ止めがずれないようにシッカリと結ぶことで、そのためにはモトスは細めの方がおすすめです。

それでも魚のヒットを繰り返すとウキ止めが緩んでズレてくるので、そうなればウキ止めを結び直す必要があります。

最後に、釣り針はカワハギ針の最小クラスを使っています。

本来、これは釣れるカワハギのサイズや、使うエサによって変えたいところですが、その基本知識は忘れて下さい。

海釣りで狙う獲物には小針が良いとされるものも多くいて、カワハギも例外ではなく、釣り針の小が大を兼ねます。

特にカワハギのサイズが揃わない波止釣りで数釣るためには、小針であらゆるサイズを仕留める必要があります。

もちろん、小針に合わせたエサを使う必要もあります。

仕掛けの作り方については、解説付きの動画を制作しましたので、作り方を詳細までご覧頂く方は、是非ともコチラをどうぞ

残念ながら記事中や動画紹介で管理人が紹介している、ヤマシタの『サルカンビーズ』は販売が終了しました。

ただ、同じような製品で、ビーズにハリス止めが付いた製品は、ヤマシタだけでなくダイワやシマノなど各社から販売されています。

同じようにウキゴムを被せられるので、これらを代用してもらえば問題ありません(むしろハリスを結ぶ必要がないので楽できます)。

なお、本記事で紹介している仕掛けや釣り方は、釣り場によっては15cmまでの小型のカワハギが標準で、このサイズでも確実に針掛かりさせて、数釣りする方法を紹介しています。

それ以上のまあまあサイズの数釣りが期待できる釣り場であれば、回転ビーズを使った胴突き仕掛けで、スタンダードなアサリをエサにした方が釣果も期待できます。

カワハギが多い釣り場では標準仕掛けが最強

堤防釣りではまあまあサイズのカワハギで、3時間ほどで40匹オーバーの釣果を出した仕掛けとエサのアサリの使い方も別途紹介しています。

本記事で基本的なカワハギの釣り方は紹介していますので、後程追加で仕掛けとアサリの使い方だけ、以下の記事も参考にしていただけるとよりお役に立てるかと思います。

カワハギ釣りの撒きエサと刺しエサ

カワハギ釣りのマキエと刺し餌

ここでは、マキエでカワハギを集めて釣る釣り方を紹介していますので、マキエと刺し餌のそれぞれについて紹介します。

カワハギ用のマキエは自分で配合することも出来ますが、ここではそんな面倒でコスト高の作業は行いません。

カワハギ釣りの撒き餌は【にぎってポン】が楽チン

まず、撒き餌についてですが、ヒロキューの【にぎってポン】を使えば、他には何も必要ありません。

管理人も以前はカワハギ用の撒き餌を自作配合していましたが、もう止めようと思います。

前からその存在は知っていましたが、実際に【にぎってポン】を使ってみて、自分で用意する撒き餌が、あらゆる面で負けているような気がしました。

【にぎってポン】のメリットは、以下のような感じです。

- マキエとしての集魚効果が高い

- 開封してそのまますぐ使える

- 素手で握っても、手がベタつかない

- 握る強さで、ダンゴの溶けをコントロールできる

- 手もそれほど臭くならない

- 余ったら、袋のままジップロックに入れて封をしておけば、次回の釣行で使える(1ヶ月後に乾燥もせず、そのまま使えました)

- 自分で配合エサを作るより、むしろ安く上がる

ヒロキューのエサは、これまで正直言って【生イキくん】のシリーズくらいしか使っていませんでしたが、この【にぎってポン】は文句なしに使える製品だと思います。

価格も非常に安いので、騙されたと思って一度使ってみて下さい。

比重も高いので沈降速度もまずまず速いですが、やはり浅い釣り場の方が高価は高いと思います。

ちなみに、集魚力の副作用なのか、これを撒くとハオコゼも良く釣れてしまうというデメリットが発生する気がします。

余れば次回の釣行にも使えるので、別にジップロックを用意しておきましょう。

カワハギ釣りの刺しエサは【青イソメ】で十分

そして、刺しエサについてですが、カワハギのエサと言えば、まずアサリが思い浮かぶと思います。

確かにアサリはカワハギの食いが抜群で、キッチリと刺せば針持ちも良いエサです。

次にマムシ(本虫)もアサリに負けず劣らず良いエサだと思います。

更に、針先に食いの良い腹部分を持ってきて、針掛かりを良くするシラサエビを使う方も結構います。

いずれも、カワハギのサイズがある程度あれば最高のエサですが、残念ながらここで紹介している釣法には不適です。

これは先にお伝えした通り、針の大きさに合わせてエサを用意するという部分に繋がります。

刺しエサは【青イソメ】を用意して下さい。

あと、カワハギ以外の五目釣りも念頭に置くなら、【サシアミ】も用意しておけば良いと思います。

いずれも、リーズナブルなエサなので財布にも優しく、エサ付けの手軽さからいっても、これで釣果が得られるのであれば大歓迎といったところではないでしょうか。

波止際のカワハギ釣りのコツ

それでは、実際に波止際でカワハギを釣る大まかな流れについて示してみましょう。

分かりやすいように、マキエと釣り方は別々に記載します。

マキエワーク

- 片手でにぎってポンを硬めに握ります。

- 集魚したいポイントへ、投入します。

- 更に2個追加で、ポイント付近へ投入します。

- これで、集魚の前準備は終了です。

- 仕掛けの準備に取り掛かり、少し時間を空けます。

- 次項に示す【釣り方】に従って、釣りを始めます。

- 15分おき位に、にぎってポンを継続的に投入します。

マキエワークは難しくありません。

コツはマキエを開始してから、ゆっくりと仕掛けを行うこと、定期的にマキエを行うこと、あと撒き過ぎないことです。

カワハギが十分に集まっていたら、にぎってポンは軽く握って、溶けながら沈んでいく感じでも良いでしょう。

押し麦が入っているので、パラパラと揺れながら沈降し、視覚的な集魚効果も得られると思います。

釣り方

- 釣り針に見合う大きさでエサを付けます。

- 仕掛けを素早く下ろしていきます。

- 着底したら、素早く糸ふけを取ります。

- アタリを待ちます。

- アタリが出たら、即アワセします。

- カワハギがヒットしたら取り込みます。

- カワハギがヒットしなかったら、再度仕掛けを下ろします。

- 再度アタリが出たら即アワセ、出なかったら仕掛けを回収します。

- 最初に戻って、手返しよく何度もチャレンジします。

いくつかの釣り方のコツと、仕掛けの調整について記載しておきます。

付けエサの刺し方

付けエサの青イソメは、釣り針から垂れないようにカットして、通し刺しにします。

ヒットするカワハギが小さかったり、活性が高ければ、5mm程度の細切れにしたものでもOKです。

アワセの入れ方

穂先にアタリが出たら、迷わずに即アワセして下さい。

聞きアワセでは、掛けたつもりのカワハギをバラしてしまいます(歯に引っ掛かっているだけのケースが多いです)。

カワハギが積極的にエサを食いに来ている時は、何度素バリを引いても警戒せずにエサをつついてきます。

あまり慎重にならずにとにかくアワセるという操作が重要です。

なお、カワハギがたくさん寄っている場合は、仕掛け落下の最中にでも食いついてくるので、着底前にラインがふけた場合も即合わせするということを忘れないでください。

カワハギの誘い

もし、アタリが出ずにエサが戻ってくるようなら、カワハギが寄っていません。

マキエの継続だけでなく、底オモリを上下させて、海底の岩をコンコンと叩いたり、仕掛けを上下させて目立たせ、カワハギを誘い込みましょう。

ただし、カワハギは朝夕のマズメ時以外の日中でも普通に釣れる魚ですが、やはり食いが立つ時合というものがあります。

カワハギが寄っていても食いが立たない場合は、焦らず少し時間を空けてやるのもコツの一つです。

仕掛けのコントロール

①海底にゴロタ石が転がっていたり、起伏に富んでいる場合

ウキ止めの下側を少し上方へ移動させ、仕掛け投入直後の根掛かりを防止します。

②カワハギが寄っているのに食いが渋い場合

ウキ止め間を広げてエダスをある程度遊動にしてやります。

仕掛けを軽くすることで、違和感が少なくなって食いが良くなりますが、そのかわりに、アタリの感度が下がります。

③獲物が小さくアタリが出にくい場合

カワハギは、ホバーリング状態を維持しながら横側か上方からエサをつついてきます。

それゆえ、アタリが出にくいのですが、その特性を利用してエダスを短く、針先が横を向く仕掛けにしています。

それでも針掛かりが悪い場合は、ビーズに取り付けたウキゴムを回転させることで、釣針の向きを変えられるようにしていますので、状況に合わせて調整してみましょう。

ヒットするカワハギが小さくても、ある時突然に良型が寄ってきて釣れたりします。

とにかく手返しよく数釣って、良型がヒットする瞬間に期待しましょう。

また、前述のとおり、コンスタントにカワハギを釣っていくと、カワハギが寄っていても、警戒して食いが悪くなる時間がきます。

そんな時は、ご飯でも食べながら小休止して間を空けてやるか、思い切って少し離れた場所へ釣り座を移すのも良いでしょう。

以上が、波止際でカワハギを釣るための基本的な操作と、釣り方のコツになります。

紹介記事で分かりにくい場合は、釣り方の流れを短いノーカット動画で制作したものもありますので、是非ともご覧下さい

ちなみに、この釣りはカワハギ以外のエサ取りも多く集まりますが、カワハギが寄れば外道のヒットは極端に少なくなります。

逆にカワハギが寄っていなければ、ベラ、メバル、チャリコ、カサゴ、アイナメ、サンバソウなどお土産になる魚から、フグ、オセン、ハオコゼなどの単なるエサ取りまで、様々な魚種が顔を出すケースが増えます。

いずれにしても、暇を持て余さない面白い釣りなので、是非とも一度お試しにカワハギの数釣りに挑戦されてはいかがでしょうか。

それでは、最後にこの釣りに最適な、管理人自身が使用しているおすすめのタックルを含めた小道具を紹介します。

波止際のカワハギ釣りにお勧めのタックルと釣具

仕掛けの図で記載しました、胴突き仕掛けと同じようなものが作れるように、必要なものを一通り紹介します。

ロッドは穴釣りや探り釣り用の竿がおすすめ

以下は本記事の写真や、紹介動画で出てきた管理人が使用している穴釣り竿です。

プロマリン(PRO MARINE) PG 極光テトラDX 130H

ただ、このロッドは先調子の重り負荷5-20号、竿長が130cmなので、繊細なアタリをキャッチするには、少し硬めのロッドになります。

アタリの取りやすい穏やかな水深の浅い漁港内の釣り場向きです。

釣り場を問わず汎用的に使うのであれば、もう少し柔らか目で、長いロッドの方が使い勝手が良いかもしれません。

そこで、以下の2本も合わせてお勧めしたいと思います。

いずれのロッドも穴釣りや探り釣り用で、先調子の重り負荷10号まで、竿長が180cmあるいは150cmあるので、釣りやすさがグンとアップします。

小さなアタリも読み取りやすく、まさに波止釣りのカワハギにピッタリの仕様です。

特に後者は価格も安いので、カワハギロッドとしても、コスパに優れた製品だと言って良いでしょう。

リールは小型の両軸リールがお勧め

次にリールですが、コチラは奇を衒わずに、コストパフォーマンスの高い製品を選ぶのが無難です。

記事中で使用しているのは、【Daiwa スーパーコロネット】ですが、【Shimano クラブデミ】とで双肩を為す鉄板製品です。

シマノ (SHIMANO) ベイトリール クラブデミ 10RL ブルー

この2種類のリールについては、詳しく記載した記事がありますので、購入をご検討される方は、是非ともご覧下さい

同じような形状で1,000円以下の安価なリールもいくつか販売されていますが、トラブルが多いのでここでは紹介しません。

小型の両軸リールは、波止釣りでは汎用性が高く、一つ所有していると非常に重宝しますので、是非ともコストパフォーマンスの高い製品をお選び下さい。

その他、胴突き仕掛けを構成している釣具

この胴突き仕掛けを構成する釣り道具は、以下のようなものです。

通常のカワハギ仕掛けと比べて小針仕掛けの繊細なものになっています。

- 道糸(ライン):ナイロン3号~4号

- 幹糸(モトス):フロロカーボン2号か2.5号

- ハリス1号~1.5号:ゴーセン(GOSEN) ハリス ホンテロン ナチュラル 1.0号

- ウキ止め:糸タイプ

- サルカン中

- スナップ付サルカン中

- サルカンビーズ:販売中止なので、以下のハリス止めビーズを参照し

- ハリス止めビーズ:ヤマシタ(YAMASHITA) YHビーズ M 夜光

- カラーウキゴム

- ナス型オモリ4号~6号

- カワハギ針1号:がまかつ カワハギ王 1号

非常に多くの小道具が必要ですが、ほとんど汎用的なものでOKです。

ただ、ハリス、サルカンビーズ、カワハギ針については種類が少なく、店頭でも見つかりにくいと思いますので、管理人が使用しているものと同じタイプのものを、リンク付けしておきました。

ハリスは糸ヨレを発生させずに上手く扱えれば、汎用のフロロカーボンでも良いと思います。

エダス用のカワハギ針は、糸付きのものが多く販売されているのですが、残念ながら極小1号のカワハギ針を巻いた製品はないと思います。

管理人は針結び器を持っているので、苦労なく簡単に結べますが、手巻きは針が小さくて結ぶのにテクニックを要します。

こればかりは頑張ってもらうしかありませんが、先々のことも考えて便利グッズの【針結び器】の購入を検討されるのも良いかと思います。

この針結び器の詳細については、コチラの記事でも紹介していますのでご参考にどうぞ

以上で、マキエで寄せて釣る、波止際の胴突き仕掛けで狙うカワハギ釣りの紹介を終わります。

釣りそのものはお手軽なのですが、仕掛けを準備するのに少々手間取るかもしれません(必ず釣行前にある程度はご準備下さい)。

冒頭にも書きましたが、やはりどこか玄人向きの釣りといった点は否めないでしょう。

ただ、試行錯誤を繰り返しながら、カワハギをゲットできる仕掛けを自作できるようになる過程で、相当なテクニックが身に付いていくことだろうと思います。

是非ともこの少々難易度の高い釣りにチャレンジしてみて、釣りの醍醐味を味わいつつ、美味しいカワハギをお土産にされてはいかがでしょうか。

【この記事の中に出てきた関連記事】

伊根漁港の際釣りでカワハギ釣果~伊根湾のカワハギ釣りで爆釣!

コメント