陽気な春の季節が終わり梅雨まであと少しといった頃合いになると、堤防釣りで人気の高い波止場は、待ちに待ったサビキ釣りシーズンの開幕で一気に賑わいを見せ始めます。

海釣りの入門者さんや初心者さんでも、アジ、サバ、イワシなど小型の青魚の釣果が手軽に得られるサビキ釣りは、堤防釣りで人気No.1の釣法です。

車を横付けできるような防波堤や護岸、そして安全性の高い漁港内などの釣り場で、お子さんでも簡単に魚が釣れるということで、サビキ釣りはファミリーフィッシングの代名詞となっています。

また、普段は自分の釣りに没頭する釣り師のお父さんも、家族帯同で出掛けるサビキ釣りでは、エサのアミエビのカゴ詰めや、釣れた魚の針を外す役など、裏方にまわって家族サービスに専念していることでしょう。

サビく釣りで釣れる魚はアジ、サバ、イワシが中心ですが、その他にも外道としてベラやカワハギ、サンバソウ(イシダイの幼魚)、コノシロ、そしてエサ取りのフグやオセン(スズメダイ)などたくさんの種類の魚が釣れます。

更に釣り場や釣り方次第ではガシラ(カサゴ)やメバル、アコウなどのロックフィッシュや、チヌ(クロダイ)やグレといった上物まで狙うことができます。

非常に多種多様な魚が狙えるサビキ釣りですが、海釣りのベテランさんであっても、入門者や初心者さんであっても、同じようなタックルと仕掛けで気軽に楽しめるという特徴があります。

ここでは、そんなサビキ釣りについて、初心者さん向けにアジ・サバ・イワシのサビキ釣りで使う仕掛けやエサ、シーズンや時間帯、釣り方のコツなど幅広く紹介します。

サビキ釣り入門~初心者でも釣れるアジ・サバ・イワシの釣り方のコツ

サビキ釣りには、仕掛けにサビキウキを使うかどうかという違いにより、大きく分けて2種類の釣り方があります。

ウキを使わずサビキとサビキカゴのみの仕掛けを使う釣り方を『サビキ釣り』と呼び、こちらはリール竿だけでなく、長めののべ竿でも楽しめ、足元の波止際に回遊してきた魚を釣る方法です。

逆に、仕掛けにウキを使うものは、ロッドにリールを取り付けたタックルが必須で、仕掛けのキャスティングが可能で沖目の魚を狙うことができますが、この釣り方を『投げサビキ釣り』や『遠投サビキ釣り』、『飛ばしサビキ釣り』、また『ウキサビキ釣り』などと呼びます。

ここでは、入門者さんや初心者さんでも、ファミリーフィッシングとして手軽に始められる、前者の『サビキ釣り』について紹介します。

まずは、サビキ釣りをご存じない方のために、サビキ釣りとはどのような釣りか簡単に説明するところからスタートしましょう。

サビキ釣りとは

サビキ釣りとは

サビキ釣りとは、5つか6つの擬餌エサが付いた擬餌針を海に沈め、アジやイワシ、サバなどの小型の青魚を狙う釣り方です。

この擬餌針仕掛けをサビキと言いますが、もちろん偽物のエサが付いたサビキだけで釣れるわけではありません。

エサのアミエビが入ったカゴや網と合わせてサビキを沈め、竿を上下に動かし寄せエサを拡散しつつ、魚を誘ってやります。

すると寄せエサとなるアミエビを食べに来た魚が、擬餌エサに間違えて食いつき、それを釣り上げるという釣り方になります。

アジ、サバ、イワシなどの青魚は群れで行動する習性があり、エサのアミエビは大好物なので、アミエビが海に撒かれると我先にと狂喜乱舞しながらエサに飛びついてきます。

これらの群れが大きい時は、サビキ仕掛けで驚くほど簡単に釣れ、釣り場とタイミング次第ではアミエビを撒き餌せずに、サビキ針だけで釣れることもあります。

そして、アミエビは多くの小魚にとって集魚力を持ちますので、これら人気の青魚だけでなく、堤防周りにいるいろいろな種類の小魚が合わせて釣れる方法になります。

次にサビキ釣りで釣れる魚を紹介しておきましょう。

サビキ釣りではアジ、サバ、イワシの他にも多くの種類の魚が釣れる

サビキ釣りのメイン対象魚は、アジ・サバ・イワシ

そもそもサビキ釣りアジ、サバ、イワシを釣るための方法なので、この3種類は非常によく釣れます。

3種類が混在して釣れる場合もあれば、アジだけ釣れる、イワシだけ釣れるといった場合もあり、釣り場に回遊している魚の状況次第となります。

いずれにしても、サビキ釣りのシーズン真っ最中の時は、3桁の釣果を出すことも難しくありません。

サビキ釣りという釣りは、数匹だけ釣るような釣りではなく、大漁になることが多い釣りだと認識しておきましょう。

ただし、シーズン終盤になってくると数釣りが難しくなってきますが、この場合は釣れる魚のサイズが大きくなり、価値ある数匹を釣りあげるといった釣りにシフトします。

シーズン外はベテランさんが中心の釣りになりますが、時期によって違った楽しみ方があるのもサビキ釣りの魅力の一つです。

そして、サビキ釣りでたくさん釣れるシーズンが夏場から秋口ということもあり、この高水温の時期の堤防周りには非常に多くの小魚が集まります。

それゆえ、特に日の高い日中にサビキ釣りをしていると、非常に多くの外道が釣れてきます。

釣れることが多い外道としては、同じ青魚のママカリ(サッパ)やコノシロ、ウリボウ(シマイサギの幼魚)、そして釣り方次第ではサヨリなども釣れます。

主なエサ取りとしては、フグやスズメダイ、ベラ、バリコ(アイゴの幼魚)などがヒットし、ボラが掛けてしまうと、大抵は枝針が切られます。

この他にも、小型のカワハギや木っ端グレ、チャリコ、ウミタナゴ、ネンブツダイ、ロックフィッシュではメバルやカサゴ(ガシラ)、日本海側ではアコウも釣れる地域があり、釣り方次第では大型のチヌ(クロダイ)やグレなどの上物も狙えるなど、ど挙げればキリがないほどサビキ釣りでは多種多様な魚が釣れます。

ただし、これらの魚は釣り場の影響を多分にい受けますので、あくまでサビキ釣りのメインターゲットは、アジ、サバ、イワシと考えて釣りに出るのが良いでしょう。

因みに、アジ、サバ、イワシなどの青魚の習性ですが、これらは一様に回遊魚と呼ばれ、水温の変化や繁殖期に合わせて夏は北上し、冬は南下する習性があります。

水温の変化にはエサのプランクトンの発生も絡んでおり、エサが豊富に発生する場所では、大きな移動を行うことなく一年中湾内に居着くものもいます。

それゆえ、釣り場によってアジやイワシは周年釣れるというケースもありますが、それでも水温低下により、少しでも水温が高く安定した深場へ入ってしまいます。

先に記載したように、サビキ釣りは波止際に回遊してきた魚を釣る方法なので、やはり適切なシーズンというものがあります。

それでは、次にサビキ釣りが楽しめる時期(シーズン)や時間帯について確認しておきましょう。

サビキ釣りで良く釣れる時期と時間帯

豆アジが接岸する6月

さて、ここで紹介するファミリーフィッシングとしてのサビキ釣りを行い、十分な釣果が期待できる時期(シーズン)は、いつ頃なのでしょう。

結論から先に言ってしまうと、サビキ釣りに良い時期は初夏から晩秋の頃になります。

シーズンを何月~何月と表現するのは地域や釣り方の違いもあって難しいのですが、青魚の回遊が早く始まる釣り場では、概ね5月の中旬以降くらいから豆アジや豆サバ、小イワシなどが釣れ始めます。

海釣り入門者さんはゴールデンウィーク前後から釣りを始める方が多いのですが、タイミング的には少し早くて、釣り人の数は多いのに魚は釣れず、ボウズを経験された方も多いのではないでしょうか。

シーズン初期は魚の群れも小さく、漁港からすぐ目の前にある沖提(沖の一文字)では釣果が上がっていても、漁港内まで魚が回遊して来ないといったことは日常的に起こります。

サビキ釣りの本格的なシーズンインは、6月の梅雨前くらいからと考えておけば良いでしょう。

この頃になると、回遊する魚の群れも大きくなり、日中でも安定して釣果が出る日が多くなります。

釣り吉ならボウズなど気にしないでしょうが、家族で楽しみに出掛けるのなら、6月以降で日中でも釣れている場所をチェックして釣行に出るのが良いでしょう。

一旦群れが入り始めると、サビキ釣りでは晩秋の11月中旬くらいまでは釣果が続きます。

シーズン開始当初には10cm未満であった魚のサイズも、夏場にグッと成長し、秋を迎える頃には20cm近くまで成長するものも出てきます。

ただし、7月、8月、9月の夏場は日が上がった後でも釣れるケースが多いのですが、10月に入ると水温が徐々に低下し、朝夕のマズメ時のみに釣果が集中するケースが多くなります。

さらに11月になると陽が沈むのが早くなり、陽が沈んでから釣れ始めることも多くなるので、夜釣りの準備が必要となります。

そう考えると、お子さんと一緒に陽が出ているうちにサビキ釣りを楽しむ方なら、釣行時期は6月~10月頃と考えておけば良いでしょう。

そして、サビキ釣りに良い時間帯についても纏めておくと、朝夕のマズメ時は最も魚の活性が上がり、サビキ釣りにおいても釣りやすくなる時間帯です。

地域や月によって日の出と日の入りの時間は変わりますが、釣行に出掛けるのであれば、日の出か日の入りの時刻のいずれかに合わせるように出掛けるのが良いでしょう。

管理人の住む大阪を例に挙げると、シーズン序盤から中盤は5時頃に始めるか、19時くらいに納竿するパターンで、シーズン終盤は6時頃に始めるか、18時くらいで納竿するといったようなような感じです。

特にシーズンインの5月頃と、シーズン終了間際のの11月頃は、真昼間の釣果は期待できなくなるので、その点は気を付けましょう。

朝夕のマズメ時を含まず、陽が出ている時間帯限定でサビキ釣りに出掛けるのであれば、6月後半から9月前半までの釣行がお勧めです。

ただし、釣れる魚のサイズは少し小ぶりになることも合わせて覚えておきましょう。

なお、他の釣りでは潮の種類や干満など潮汐を意識する必要がありますが、サビキ釣りの場合はその必要性は低いと言えます。

サビキ釣りの仕掛けと、釣りを楽にする便利グッズ

すでにお伝えしましたが、サビキを使った仕掛けには、一般的に【サビキ仕掛け】と呼ばれるものと、【飛ばしサビキ仕掛け】と呼ばれるものがあります。

後者はサビキ仕掛けにウキを付けて投げる仕掛けで、【投げサビキ】などとも呼ばれますが、ここでは初心者やファミリーフィッシングでより手軽に行える一般的なサビキ仕掛けについて紹介します。

なお、サビキ釣りでは、のべ竿を使ったサビキ仕掛けも使えますが、ここではより一般的に行われるリールロッドを使ったタックルの紹介としています。

一般的なサビキ仕掛け

上記は一般的なサビキ仕掛けを示したものですが、その特徴や仕様を以下に示しておきましょう。

サビキロッド

- 釣り竿は2号から3号の磯竿で、3.6m~4.5m程度のロッドを使います。

- お子さん専用のロッドを用意するなら、3mまでのロッドが良いです。

- 投げ竿などでも使用可能ですが、竿が硬いと竿のしなりの無さで魚をバラす機会が増えてしまいます。

- サビキ釣りでは、カーボンロッドに限らず、比較的安価なグラスロッドでも十分楽しめます。

サビキ釣りで使用するロッドは、高価なものは必要ありません。

アミエビや魚でベトベトになったり臭いが付いたり、イワシなどは鱗が付いて汚れることも多いので、汎用性の高く値段は安い磯竿を使用するのがおすすめです。

なお、お子さんのロッドは短い方が使いやすいですが、サビキの全長が1.5mほどあるので、あまり短すぎると扱い辛くなります。

また、サビキ釣りでは仕掛けを波止の前に突き出して釣るので、2mより短いと波止際まで近づかないといけないので危険です。

サビキリール

- リールは2000番もしくは3000番のスピニングリールが最適です。

- 道糸には3号か4号のナイロンラインを使い、リールに巻けるだけ巻いておきます。

- サビキ釣りでは安価なリールを使うことをお勧めします。

- スピニングリールを持っていなければベイトリールでもOKです。

リールに巻いておく道糸ですが、例えば2000番で3号なら100m程度巻けます。

サビキ釣りでは少なくとも20mから30mほど道糸があれば釣りは出来ますが、あまり少ないとスプールの角に擦れてラインの出が悪くなったり、トラブル時に対処できなくなるので、リールサイズに合わせて十分なラインを巻いておきましょう。

おそらくサビキ釣りに慣れてきたら、前述の投げサビキなどもするようになると思うので、いずれにしてもラインは十分に巻いておきましょう。

また、ロッドと同じように、サビキ釣りではリールが汚れたり、置き竿で傷がつくことも多いので、高価なリールは使わない方が良いでしょう。

なお、サビキ釣りは縦の釣りになるので、ベイトリールでも使い勝手は悪くありません。

サビキ選びのポイント

- サビキはターゲットの大きさによって変わり、セットされた疑似餌の種類は釣果に影響します。

- サビキ針サイズは、シーズン序盤の豆アジの時期は1号とか2号といった専用の極小サビキを使い、シーズン中盤は通常サビキで最小サイズの4号、シーズン終盤は小型のアジ、イワシ、サバがメインなら針が6号で良いでしょう。

- モトスとはエダスの強度は、釣り針のサイズに合わせて製品ごとに自然と決まってきますが、エダスは0.8号か1号を選べれば理想的です。

- 釣果に影響する擬餌針ですが、サビキは必ず複数種類用意しておき、汎用性の高いハゲ皮サビキとスキンサビキの2種類がおすすめです。

- 下カゴ(サビキカゴ)はビニール製のものと、ステンレス製のものがありますが、安価なビニール製のもので十分なので、10号程度のオモリが付いたものを使いましょう。

サビキ釣りの仕掛けについては、バラエティ豊かなサビキのうち、どのようなものを使うかによって、釣果に影響を及ぼすケースが多々あります。

サビキ選びはこの釣りで釣果を出すための最も重要な要素なので、サビキ仕掛け選びに迷っているかたは、以下の記事を参考にして頂ければ幸いです。

【サビキの便利グッズ】

そして、足元のサビキ釣りでは、もう一つ外せない便利な釣り道具があります。

それは以下に示した【すいこみバケツ】と呼ばれる便利グッズで、サビキ釣りをする釣り人には必須とも言える釣具です。

サビキ釣りに便利な【すいこみバケツ】

すいこみバケツは、サビキ釣りで使うエサのアミエビをサビキカゴに詰める道具ですが、これを使うのと使わないのとでは、釣りに使う労力と時間が格段に違ってきます。

釣り場で使っているのを見かけることが日常的な便利グッズですが、吸い込みバケツをご存じない方は是非一度使ってみてください。

すいこみバケツについてご存知ない方は、その使い方を含めて詳しく紹介した記事がありますので、こちらをご覧頂ければ幸いです

もう一点、海水を汲んだり、釣った魚をとりあえず活かしておくための【水汲みバケツ】と、最終的に釣った魚を持ち帰るための【クーラーBOX】は、釣りの種類を問わない必携の道具です。

当サイトでは【水汲みバケツ】の利便性についても、詳しく纏めた記事がありますので、ご興味のある方は参考にして頂ければ幸いです

サビキ釣りのエサはアミエビ一択

次に、サビキ釣りのエサについても紹介しておきましょう。

サビキ釣りは、擬餌針で魚を釣るわけですが、その擬餌針を食い込ませるために、十分なマキエを撒いて、魚を集めなければなりません。

マキエに使えるエサには幾つか種類があり。昔はイワシのミンチなども使いましたが、今現在で群を抜いて集魚効果が高く、サビキ釣りと相性が良いのが【アミエビ】と呼ばれる、サクラエビ科に属するエビの一種になります。

アミエビは冷凍ブロックで売られているものや、解凍済みでパッケージングされたものが販売されています。

おおよそ2kgで500円~1,000円程度であり、その金額には差がありますが、国産のアミエビと輸入物のアミエビでは価格に大きな差があります。

もちろん、それなりの理由が存在するのですが、アミエビの詳細について、気になる方はコチラをご覧下さい

接岸する群れが大きな場合は、それほどエサに拘る必要がありませんが、群れが小さい場合にはアミエビの良し悪しで釣果も変わります。

サビキ釣りでは付けエサを使わないので、擬餌餌をうまく食わせる品質の高いアミエビが有効ということです。

なるべく安価で使い易いものを選ぶのであれば、国産の冷凍ブロックで2kgが800円程度のものが相場と考えて良いでしょう。

アミエビの選び方についても詳しく紹介しています

最近は常温保存で、手を汚さずにカゴ詰めでき、しかも臭くないアミエビも販売されています。

事前に用意して常備しておけば、釣りエサ店に寄らずに、いつでもサビキ釣りを楽しめ、余れば持ち帰れるといったメリットもあり、使用している釣り人は多く、結構な売れ筋商品となっています。

もちろんアミエビの形状や沈みの悪さ、価格的なデメリットもありますが、群れが大きいシーズンには重宝され、管理人自身もエサのアジを釣る時に使うことがあります。

サビキの釣り方のコツ

サビキ釣りで釣れる魚、釣れる時期や時間帯、必要なタックルや仕掛け、そしてエサについての理解が深まれば、いよいよ実践あるのみです。

それでは、具体的にサビキ釣りはどのような場所で、どのように行えば釣果が得られるのかを紹介しておきましょう。

サビキ釣りの釣り場とポイント

まず最初にサビキ釣りを行う場所ですが、ある程度水深がある護岸や、堤防がある漁港、海釣り公園などであれば、どのような釣り場でも行うことが出来ます。

都市部でも地域でもアジ、サバ、イワシは変わらず回遊してくるので、釣り場が限定されず釣果が期待できるという点は大きなメリットです。

波止際に周遊してくる青魚を狙う釣りになりますので、足元からある程度の水深のある波止で、同じようにサビキ釣りをしている人がいる場所へ赴きましょう。

多くの人が同じ場所でサビキ釣りをすることで、より多くの撒き餌効果が出ますので、単独でサビキ釣りを行うよりも、圧倒的に集魚効果は高くなります。

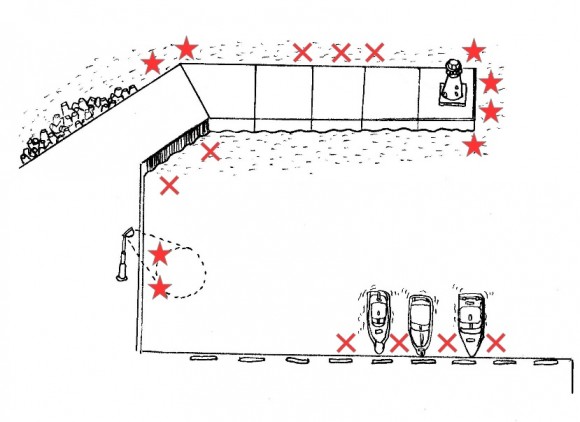

上図は、どこにでもあるような漁港の様子をイラストで描いたものです。

青魚の場合は、波止のどこで釣りを行っても、“釣果が得られる”という点においては変わりない場合もあります。

ただ、その中でも、やはりポイントと目される場所はいくつか存在し、群れが小さい場合には釣果に大きな差が出たり、釣れる魚のサイズが一回り違ったりします。

まずは、✕印を打った場所がいくつかありますが、こちらは通常のポイントになります。

簡単な説明を加えておきましょう。

- 漁港内には、船が止まっていたり、桟橋がある場所があり、このような場所には魚が寄り付きやすく、その場に長居することも多いのでポイントになります。

- 漁港内でも、潮の流れが変わるような波止のコーナー付近は、エサも豊富でポイントになりやすい場所です。

- 海が荒れていなければ、内向きよりは外向きのほうが、サイズを含めて釣果が出やすい傾向にあります。

次に、★印を打った場所は一級ポイントになりますが、同じように簡単な説明を加えておきましょう。

- 外向きで潮の流れが変わる波止のコーナーは、大物の期待できる一級ポイントになります。

- 波止の先端付近は、潮通しが最も良い場所で、青魚の接岸時に回遊コースの起点となることから、数・サイズともに大きな期待が持てる一級ポイントになります。

- 常夜灯付近は、夕方薄暗くなってライトが灯ってからのことになりますが、光で照らされた場所には餌が豊富に湧き、それを狙う青魚の居着きも良く、一級ポイントとなります。

同じ釣り場の波止でサビキ釣りをするにしても、これらのポイントのことを意識して釣り場に入れば、より釣果を得られやすくなるでしょう。

ただし、釣り人の多い波止では、上記で紹介した一級ポイントの競争率はかなり高いことから、よほど早い時間から場所を確保しない限り、これらの場所をゲットするのは難しいかもしれません。

サビキ仕掛けの操作方法

サビキ釣りの釣り方ですが、釣り竿や仕掛けの操作方法は至って簡単です。

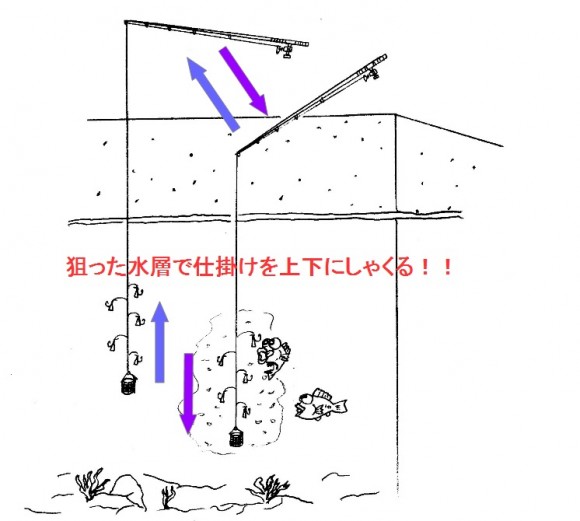

サビキカゴにアミエビを詰めて、カゴに付いたオモリの重さで、仕掛けを水中に沈めていきます。

狙った水層(魚の棚)まで沈めたら、その位置で竿を上下させてアミエビをカゴから放出します。

潮が動いている場合は上下させなくても自然にエサは出ますが、竿をしゃくることで誘いを掛けるという効果もあります。

アジ、サバ、イワシなどの青魚が集魚されている場合は、アミエビを見て半狂乱状態でエサを食い漁りますので、この時に、擬餌針をうまくマキエの中に忍ばせることで、擬餌針にも食いついて、魚が釣れるといった具合になります。

1尾が仕掛けに飛びついても、慌てて仕掛けを巻き上げないことが数釣りのコツです。

掛かった魚が暴れることで、残りの擬似針が踊り、その動きに吊られて他の魚も食いつくケースが増えます。

サビキ仕掛けは少ないもので5本、多いものだと8本くらいの擬餌針が付いており、一投で多数の魚を釣り上げることが基本の仕掛けになっています。

なお、サビキをする時に覚えておきたい事として、青魚の種類によって棚が変わり、一般的にイワシは表層、サバは中層、アジは深層付近にいる傾向があります。

浅い釣り場では同じ棚でごちゃ混ぜ状態で釣れることもありますが、水深のある場所ほどこの傾向は強くなると考えて良いでしょう。

ただし、魚の活性が高く、食いが立てば立つほど、棚が上ずってくる傾向があることも合わせて覚えておきましょう。

群れが大きい場合は、仕掛けを落とした瞬間に、次々と擬餌針に食いつき、竿先にブルブルとアタリが伝わってきます。

こうなればイージーモードなので、釣れるうちにどんどんと釣果を積み上げておけば、3桁の釣果も難しくありません。

仮に周囲が釣れているのに、自分にはアタリがないといった場合は、積極的に棚を変えて探るか、あるいはサビキ仕掛けの種類を変えましょう。

逆に、周囲も全く釣れていないような時は、まだ魚が接岸していない時間帯なので、休憩しながら気長に回遊してくるのを待ちましょう。

因みにすでの紹介しましたが、サビキ釣りで釣れる魚は青魚だけでなく、波止際に寄ってきた魚であれば、どのような魚でも食い付く可能性があります。

ベラ、カワハギ、フグ、スズメダイ、シマイサギ、コノシロなどのエサ取りは勿論、グレやチヌ、メバルやカサゴなどの人気魚、まれにカレイやヒラメなどの底物が掛かる場合もあります。

ただし、厄介な大物であるボラなども掛かってきたりしますので、必ずしも嬉しい外道ばかりではありません。

あくまで予期せぬーゲットになりますが、意外な魚が掛かって来た時には、違った喜びを味わうことも出来ます。

初心者向けのお勧めのサビキ釣りセット

最後に釣りのタックルをまったくお持ちでなく、これから釣りを始める初心者さんについては、一から釣り道具を集めるのは大変だと思います。

サビキ釣りであれば、釣り竿、リール、仕掛けなどがセットとして販売されている安価な商品もありますので、以下の様な商品の購入をご検討されてはいかがでしょうか。

プロマリン(PRO MARINE) PG 極光サビキ釣りセット 450

定番の売れ筋商品で、セット価格で3,000円台の価格は魅力的ですが、少し破損しやすいのは否めません。

長く釣りを続けていくのであればお勧めはしない製品ですが、一度行くと次はいついくか分からないといったような方で、コストを掛けずに始める方向けといえるでしょうか。

プロマリン(PRO MARINE) わくわくサビキ釣りセットDX 240

小学生のお子さんが使うのであれば、2.4m~3m程度の長さの竿がお勧めです。

これより短い1.8m程度の竿もありますが、ウチのチビ助を例に上げると、2年生の時から1.8cmの竿を使わせていましたが、足元のサビキ釣りには少し短かかったので、ウキサビキ仕掛けにして釣りをさせることの方が多かったです。

先にも書きましたが、ロッドが短いと、より波止際に近づく必要があるので、リスクも考えればサビキ釣りでは短すぎるロッドはお勧めできません。

上記で紹介した商品は、いずれも安かろう悪かろうという特徴を併せ持ち、グラスロッドなので波止にぶつけたりしないように注意する必要があります。

グラスロッドは見た目には折れていなくても、深めの傷が入ってしまえば、ショックでポッキリ折れてしまいます。

まあ、小さいお子さんの場合は、良いものを与えても、いくら気を付けていても、折る時は折ってしまうので、その際は「釣りあるある」だと思って諦めましょう。

あまり叱ってやると。せっかく楽しみで出掛けているのが、台無しになる方が残念です。

長く釣りを趣味としていくのであれば、エントリークラスのタックルを検討されるのが良いでしょうが、『とりあえず一回釣りを経験してみよう』とか、『すぐにでも家族でサビキ釣りを行ってみたい』と考えておられる方には、入門時の釣り道具としての性能は、安価であれども必要十分であろうかと思います。

ここで紹介したようにサビキ釣りの道具は、セット販売されているものが他にもありますので、価格や性能に大差はありませんが、時間があればいろいろとご検討されてみてはいかがでしょうか。

サビキでおすすめロッドとリール、完成仕掛けなど

なお、ここで紹介したサビキ釣りや、あるいは投げサビキ、その他の釣り方も含めて本格的に釣りを行うつもりなら、始めからエントリーモデルを用意する方が、無駄な出費をせずに済みます。

様々な釣りに対応できる万能竿(磯竿)と汎用性の高いリールを選ぶ方が、コストパフォーマンスは圧倒的に高いと言えます。

ロッドとリールについて、人気の高い製品になりますが、以下の製品はコスパが高くおすすめです。

本格的に波止釣りを始めようと思っている方で、ロッド選びやリール選びで迷われている方は、以下の記事を後ほど一読して頂ければ、自分の求めるロッドが見つかるかもしれません

記事中で紹介した、サビキ釣りで必携の吸い込みバケツと水汲みバケツ、そして豆アジ用サビキと通常サビキについても、おすすめ製品を紹介しておきます

すでに記事中で紹介しましたが、サビキ釣りではサビキの良し悪しが釣果を左右するケースも多いです。

特にシーズン序盤のサビキ釣りでは、釣れる魚のサイズが小さいので、必ず豆アジ用のサビキは用意しておきましょう。

以上で、初心者さんやファミリーフィッシング向けの、波止で行うアジ・サバ・イワシのサビキ釣りについての紹介を終わります。

初夏から晩秋にかけて楽しめるサビキ釣り、ご家族で楽しむ新たな娯楽の一つとして、身近な魚であるアジ、サバ、イワシなどの青魚を釣る楽しみと、帰って美味しく調理して頂く楽しみを、一石二鳥で味わってみてはいかがでしょうか。

なお、サビキ釣りにおいては、実は単なるサビキ仕掛けでは無く、ちょっとした工夫をすることで様々なターゲットを狙える仕掛けに早変わりします。

この仕掛けの工夫については、以下の記事をご覧下さい

サビキ釣り仕掛けに潜ませる秘密兵器【おまけ針】で釣果アップ!!

サビキの種類や選び方を知っておくことは、釣果を伸ばすのに重要な要素となります

とにかくアジを狙いたいという釣り人さんには、外部サイトですが、アジを釣るための情報について非常に詳しく紹介された記事があります

【関連記事】

サビキ釣り仕掛けに潜ませる秘密兵器【おまけ針】で釣果アップ!!

サビキ釣りでアミエビをカゴに詰める便利グッズ【すいこみバケツ】

【おさかな外し】サビキで釣った魚を手を使わずに外す便利グッズ

コメント