海釣りを始めた人なら、誰もが一度はその大物釣果に憧れを抱く波止の黒き帝王【チヌ(クロダイ)】

チヌの魅力に取り憑かれ、様々な釣り方で挑み、釣り人生の大半をチヌに捧げる人は決して少なくないでしょう。

かくいう管理人も今でこそ、ファミリーフィッシングを含めシーズンに合わせた様々な釣りに精を出していますが、海釣りを始めて数年した頃にはチヌの魅力にはまってしまい、毎週のようにその姿を追い求めて釣行に出るようになっていました。

波止釣りを主戦場とする管理人が、チヌに挑み続けた釣法はいくつかありますが、その最たるものが紀州釣りです。

軽い仕掛けとヌカダンゴの煙幕で繊細なチヌと対峙し、気力の続く限り黙々とダンゴを投げ続けるそのスタイルは、まさに釣り人と魚の真剣勝負と言えるでしょう(我慢比べとも言えるか)。

そこで仕留めたチヌ1匹の釣果には、なんとも大きな価値と喜びを見出すことができ、その魅力の所以か今やこの釣りは全国に広まりました。

ここでは、そんな魅力ある紀州釣りの仕掛け、タックル、ヌカダンゴを使った基本的なチヌの釣り方について紹介します。

紀州釣りでのチヌ(クロダイ)の釣り方 軽いウキ仕掛けとヌカダンゴで繊細なチヌを攻略

ダンゴでエサを包む釣りは、紀州釣りに限らず様々な地域で行われ、瀬戸内ではバクダン釣り、九州ではダゴチン釣り、関東ではダンゴ釣りなどと呼ばれ、呼び名も釣り方も地域ごとに少々異なります。

ただ、いずれもダンゴを使う目的は同じで、すべて紀州和歌山の紀州釣りが発端だと言われています。

管理人自身は泉南から和歌山を主戦場としており、ここで紹介するヌカダンゴを使ったウキ釣りは、スタンダードな紀州釣りだと言えるでしょう。

それでは、まず紀州釣りとはどのような釣りかという部分から始めましょう。

紀州釣りとは、いかにしてチヌを釣る方法か?

紀州釣りとは、米ヌカを主成分とするダンゴで刺しエサを包み込み、これを海中に投入するとヌカが溶けてエサが飛び出し、このエサに食いつくチヌを釣り上げる釣り方です。

この釣りのポイントはシンプルな軽いウキ仕掛け、ダンゴワーク、そして、獲物を仕留めるために重要な棚の設定になります。

まずは、紀州釣りのスタンダードなタックルと仕掛けについて紹介しましょう。

紀州釣りのタックルと仕掛け

紀州釣り用のタックルと仕掛けは、比較的シンプルで、負荷の軽い繊細なウキ仕掛けを扱えれば、汎用的な磯竿とスピニングリールで楽しめます。

もちろんターゲットは時として50cmを超える大物が釣れるため、それなりのタックル強度は必要です。

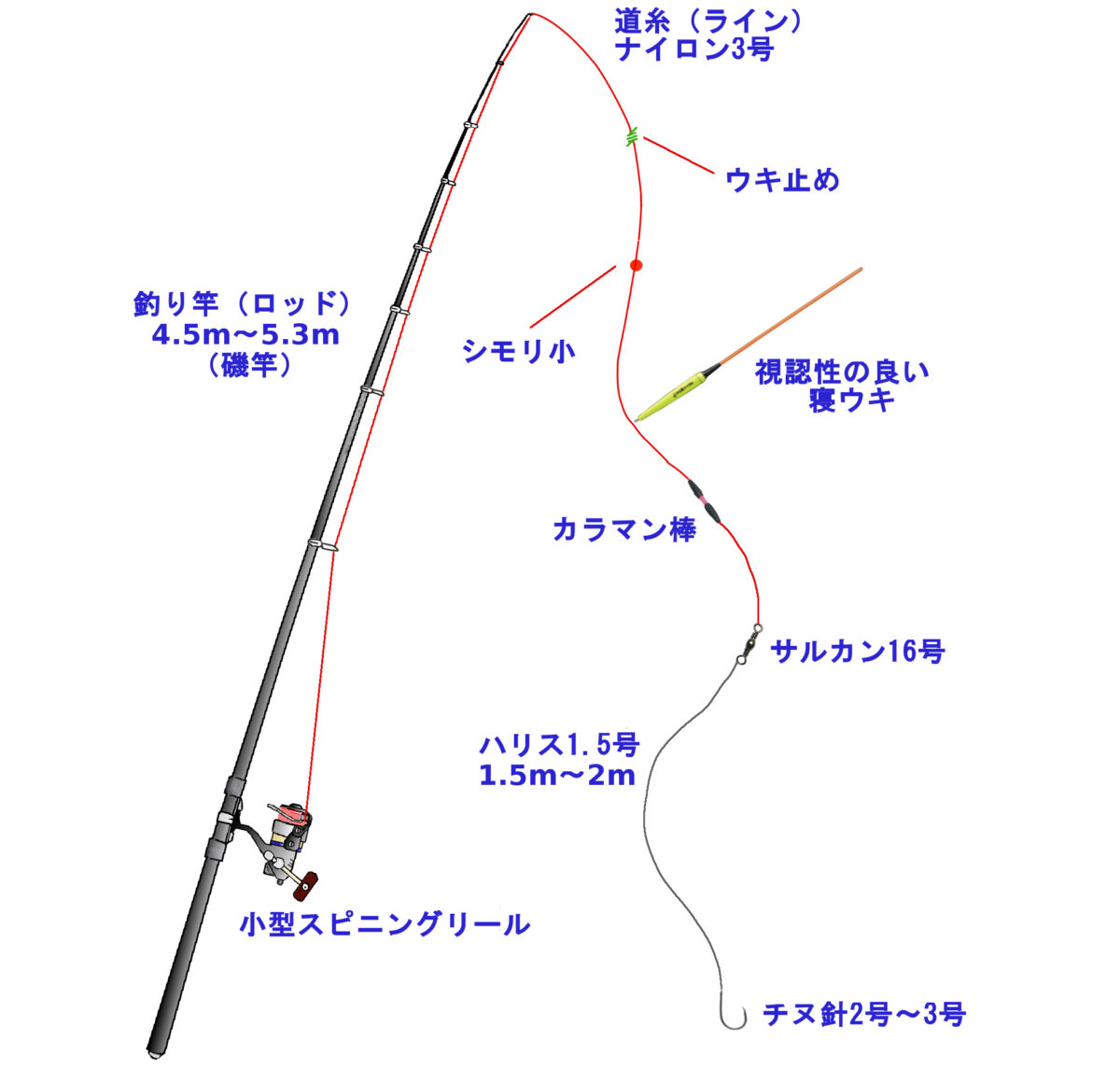

上図で紹介する仕掛けは、一般的な仕様の遊動の寝ウキ仕掛けとなっています。

以下に、このタックルの概要を、簡単に説明しておきます。

釣り竿(ロッド)は先調子で柔らかめのものが使いやすい

ロッドは汎用の磯竿で十分なので、先調子(7:3)で4.5m~5.3m程度、号数は1号~2号を用意します。

釣り場の状況によって最適な長さは変わりますが、通常の高さの防波堤から行うのであれば4.5mが扱い易いでしょう。

(ここでいう通常の防波堤とは、釣り場がテトラポッドなどの消波ブロックではなく、波止際には海面より上に出た敷石などがなく、また、海面までの高さが高過ぎない釣り場です。)

紀州釣りに慣れたベテランさんには1号以下の柔らかい竿を使い、チヌのパワーを胴のしなやかさでいなして、釣り上げる過程を楽しまれる方もいますが、これから紀州釣りをされる方にはお勧めできません。

この紀州釣りは上物としてのチヌを釣るのではなく、時には沖合30m先から10m以上にも及ぶ水深の海底にいるチヌを引き上げてくる釣りです。

チヌをいち早く浮かせることが釣果を伸ばすコツの一つであり、また、ダンゴワークを行うために頻繁に竿を振る操作が必要になりますので、持ち疲れしないロッドを選択することが重要です。

外道として大型のボラなども掛かりますが、1.5号もしくは2号の磯竿であればロッドを損傷させるリスクも下がり、相対的に操作性も良くなります。

逆に3号以上のロッドでは、ロッドの硬さがバラシの原因となり、またロッドの自重で持ち疲れするので、紀州釣りには向きません。

リールは小型~中型のスピニングリールがおすすめ

リールについては、もちろんドラグ機能が付いたスピニングリールを使いましょう。

ドラグシステムはスプールに内蔵されている一般的なフロントドラグのリールが使いやすく、リアドラグやレバーブレーキを持つリールは必要ありません。

リールサイズは、ダンゴを遠投するケースを考えても、道糸の長さは50mもあれば十分なので、小型のスピニングリールで問題ありません。

ドラグ性能も2kgあれば事足りるので、極端に言えば1000番でもOKなのですが、これでは糸巻き量が不足するので、おすすめとしては2000番か2500番のスピニングリールになります。

ただし、高価なリールを使うことは避け、紀州釣りにはバリュープライスかエントリーモデルのリールを使うことをお勧めします。

潮や砂がみしないリールは必要ですが、どうしてもダンゴを使う特性上、いくら使い方に気を付けてもリールは徐々にダメージを受けていきます。

道糸(ライン)はナイロン、ハリスはフロロカーボンを選択

主要タックルとなるロッドとリールは汎用のもので、なおかつバリュープライスな製品で良いと思いますが、道糸とハリスは少しばかり気を配った方が良いでしょう。

まず、道糸についてですが、紀州釣りでは軽い仕掛けを扱うので、巻きグセが付きやすく、吸水の速い格安ラインの使用は、トラブルの元になるので避けるべきです。

基本的にナイロンを使いますが、出た道糸のほぼ全てが長時間にわたり水に浸かるこの釣りでは、安いラインは時間が経過すると吸水してしまい、紀州釣りに必要なラインの操作性が失われます。

糸を捌く際の穂先への絡みや、ダンゴのキャスティング性能にも悪影響を及ぼすので、道糸は少し性能の良いものを使いましょう。

なお、紀州釣りでは視認性が高いことは重要な要素なので、カラーラインを使用する方が使い勝手は良いでしょう。

次にハリスですが、底を釣る釣りとは言っても、ダンゴから出た後は潮の流れに乗せる釣りとなります。

容易にエサが浮き上がらないように、ハリスは比重のあるフロロカーボンを使うことになります。

ハリスの長さは1ヒロ以上取れば結構ですが、一般的な1.5号を用いるのであれば、それなりの強度があるものを使用する方が無難です。

こちらもロッドとのバランスが影響しますが、ロッドの強度が高いほど、張りがあるのはもちろんしなやかさを併せ持つハリスを選択する方が良いでしょう。

せっかく掛けた大物をバラして後悔しても後の祭りなので、始めからハリスが巻かれた釣り針を使うのではなく信頼のあるハリスを使って自分で針を結ぶようにしましょう。

紀州釣りのウキは、寝ウキがバランスよく使いやすい

紀州釣りで使うウキは、棒ウキ、玉ウキ、寝ウキ、何を使っても結構ですが、圧倒的におすすめは棒状の寝ウキです。

ウキの浮力が1号程度までなら、オモリ負荷が必要な棒ウキを、寝ウキとして使っても問題ありません。

ウキ選びで大事なことは視認性の良さと感度の高さという、ある意味相反する要素をバランスよく備えていることです。

その上で、適度な浮力を持ち、キャスティング時の空気抵抗が少なければなお良しで、この特性は棒状の寝ウキにピッタリです。

慣れないうちは、なかなか割れないダンゴを割りやすくするために、どうしても高浮力のウキを使いたくなるかもしれませんが、それは止めておきましょう。

よほど活性が高くない限り、日中に行う昼釣りの紀州釣りでは、勢いよく飛び出て浮き上がるエサに、チヌは食いつきません。

ダンゴの割れのコントロールと、選択するウキは別物として扱う方が、技量の向上にも釣果の向上にも繋がると思います。

その他、釣り針、サルカン、ウキ止め、シモリ、カラマン棒等の小物

あと、その他の小物の釣具についても、簡単に記載しておきます。

釣り針

一般的なチヌ針でよく、2号~3号が使いやすいでしょう。

活性の高い時期は、大きめの目立つエサを使うので、チヌ針も大きめのものを使い、逆に活性の低い時期は、小粒なエサが良いので小さめのチヌ針を使えば良いでしょう。

サルカン(スイベル)

仕掛けに余計な負荷を掛けないよう、なるべく小さい14号か16号程度のサルカンを使います。

ウキ止め

ガイドへの抵抗や、リール内での引っ掛かりを防止するのに、なるべく小さなウキ止めをセットします。

棚を頻繁に調整するこの釣りでは、ゴムのワンタッチ取り付けタイプは緩みやすくなるので、自分で結ぶ糸タイプの使用をお勧めします。

緩んだウキ止めは棚を狂わせるので、棚調整の際に緩みを感じたら、不精せずに結び直しましょう。

カラマン棒

無くてもシモリをウキの下側にも入れれば仕掛けとして機能しますが、カラマン棒を使えば使えば仕掛けの絡みを防ぎ扱いやすくなります。

高い釣具ではなく、何度でも再利用が可能なので、基本はセットするようにしましょう。

シモリ

なるべく小さなシモリを使用しますが、スムーズに道糸上を移動するように適切な穴の大きさのものを選ぶ必要があります。

テーパー状のシモリもあるので、ラインの太さに見合ったもので、使い勝手の良いものを選びましょう。

以上、これらの小物は汎用的なもので結構ですが、一つ一つ適切なものを使用することで、気付かないうちに操作性の向上やトラブルの軽減といった効果に繋がっています。

先に紹介したラインも含めて、紀州釣りでは仕掛けがチグハグなゆえに無用なトラブルを招き、それによって釣りを難しく感じさせることが多分にあります。

紀州釣りに限ったことでもありませんが、初心者さんほど、まずは扱いやすい仕掛けを用意することが重要です。

紀州釣りに使うヌカダンゴと刺しエサ

紀州釣りでは、ベテランさんになるほど、こだわりのヌカダンゴの配合や、様々な付けエサを状況に応じて使い分けます。

管理人自身も米糠をはじめ、配合エサや粗挽きさなぎ、押し麦などを用意し、海岸の砂と混合してヌカダンゴを配合することがあります。

ただ、そこまで極めなくとも、釣りエサ店で普通に売られている配合紀州ヌカダンゴでチヌを釣り上げることは十分に可能です。

おそらく本記事をご覧になる方の大半は、これから紀州釣りを始めようとされる方か、始めたばかりの方だと思うので、ここでは出来るだけ初心者さんでも取り組めるような、ベーシックなものに限定して紹介します。

ヌカダンゴのベーシックな配合と練り方

まずは、この釣りに欠かせないヌカダンゴを用意するところから紹介しましょう。

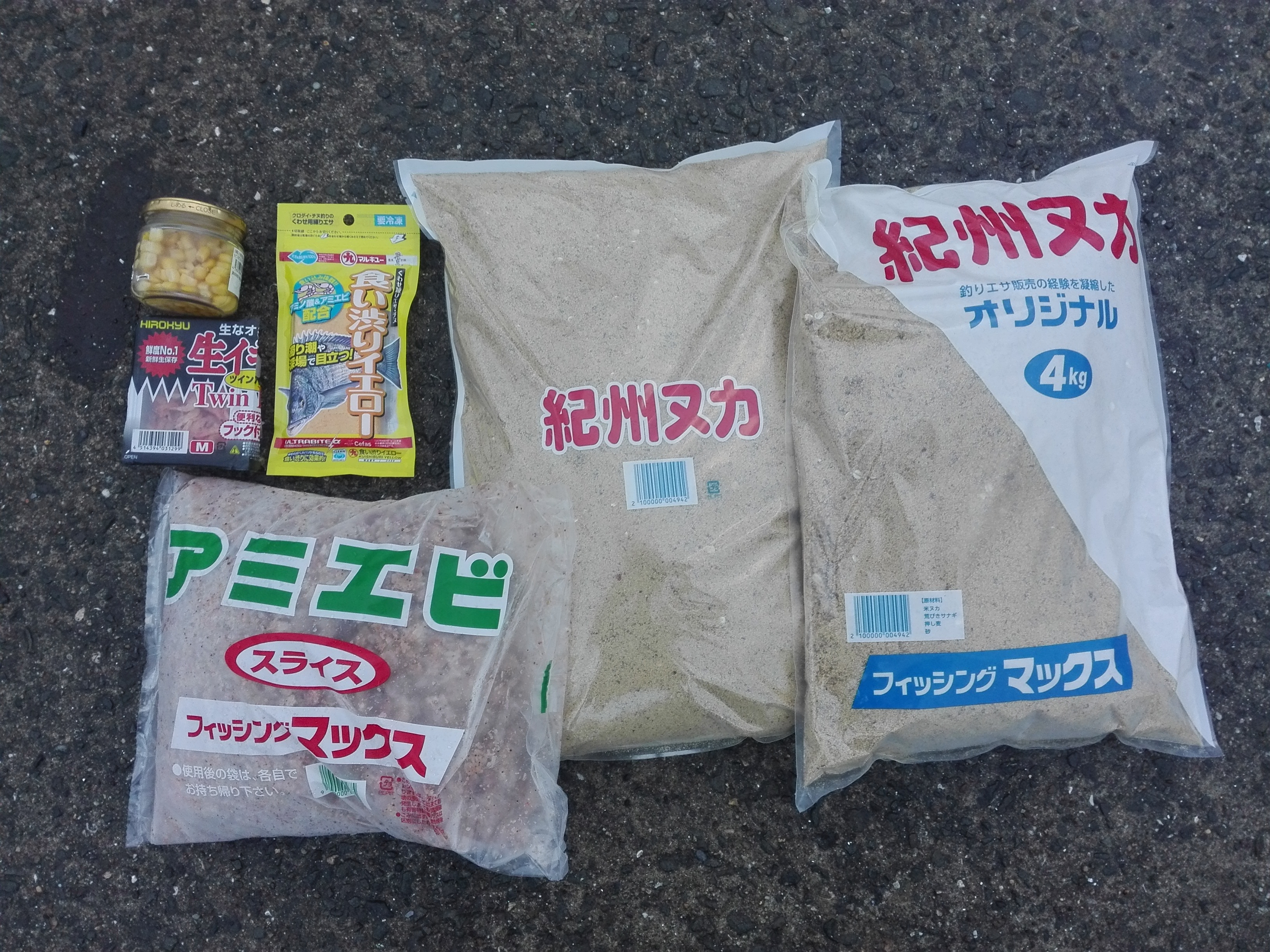

釣りエサ店では、ヌカダンゴは既に集魚効果を持つものが配合された状態で販売されています。

ベーシックな配合は、米ぬか、粗びきサナギ、押しムギ、そして比重調整のための砂が配合されており、価格は4kgで500円~600円程度です。

もう少し高価なものになると、個別販売されているような配合餌が含まれていたり、釣り場の水深に合わせた比重調整が行われた商品もあります。

ベーシックなものだけでも十分に使えますが、これだけだと集魚力と粘りに欠けるので、アミエビを加える配合が良く行われます。

ここではベーシックなヌカにアミエビを加えてヌカダンゴを練る手順を説明します。

- バッカンに配合ぬか4kgをあけ、水分をよく切ったアミエビを500g程度加えます。

- この状態でアミエビにヌカをよくまぶし、均一になるまで混ぜ合わせます。

- 少しづつ海水を加え、五本指を開いて混ぜながらヌカに水分を含ませていきます。

時折、底から掘り起こすようにして、全体的に水分が行き渡るようにシッカリと混ぜます。 - 片手でダンゴを握ってみて、グッと締まればOKで、締め込んだ手に水が浮かべば水が多すぎます。

逆に締まらずにパサパサしていたら、更に少しづつ海水を加えて水分量を調整していきましょう。

ダンゴの水分量は後でも調整できるので、あまり神経質になる必要はありません。

少し水分量が多くなってしまっても、時間が経てば馴染んで来るし、蒸発もしていくのでちょうど良くなります。

逆にあまりパサパサで始めると、空爆しない為にどうしても力を込めてダンゴを握る必要が出てきます。

そうなると、ダンゴの溶け方や割れ方が安定しにくいので、スタート時はダンゴがシッカリと締まる状態に仕上げましょう。

もう一度言いますが、ダンゴの練り方で、スタート時の水分量は混ぜの度合いも含めてすぐに変化していくので、神経質になる必要はなく、失敗を心配する必要もありません。

紀州釣りに使う刺しエサ

次に刺しエサについてですが、コチラも簡単に紹介をしておきましょう。

先の写真に写っていた3種類は以下のものです。

オキアミ

オキアミはもっとも汎用性の高い海釣りのエサですが、紀州釣りにおいてはオキアミが基本エサとなります。

管理人はだいたい生タイプを用意しますが、紀州釣りはダンゴの集魚力で非常に多くのエサ取りが集まります。

特に夏場に行うことが多い紀州釣りでは、エサ持ちの良いボイルタイプをメインに使われる方もたくさんいます。

チヌは大きく目立つ餌に反応が良いと良く言われますが、シーズンを問わず考えると、個人的には針の大きさに見合ったMサイズかLサイズを使えば良いと思います。

オキアミについて、詳しくご存知ない方は後ほどコチラをどうぞ 。

コーン

エサ取りが多くて釣りにならない夏場から秋口に効果を発揮するエサで、3粒程度を針に刺してやります。

家にあるものを少しだけ持っていけば十分なので、ダンゴに少し混ぜてみたり、エサのローテを増やす意味でも用意しておいた方が良いでしょう。

また、オキアミと抱き合わせてチヌ針に刺すことで、効果を発揮するケースも多分にあります。

練りエサ

チヌが食い渋った時に効果を発揮するエサで、予算に余裕があれば用意しておいても良いでしょう。

意外とエサ取りを含めて万能に使えるエサですが、ボラが湧いている時に使用するのはお勧めしません。

また、乾燥に気を付ける必要があるので、必要量だけ取り出して使うようにしましょう。

あと、もう一点、この釣りでは最も効果が高いエサがあります。

チヌ釣りの最強エサといっても過言ではない【ボケ(スナモグリ)】です。

左は生き餌で、右は冷凍パックですが、ボケは生きていても死んでいても食いの良さは変わらないと良く言われますが、やはり生きているに越したことはありません。

ただし、小ボケでも1匹30円程度と、かなりコストが高くつくので、このエサを用意するかどうかは財布との相談になりそうです。

管理人自身は活きエサの小ボケを使う場合は、20匹ほどだけ用意しておいて、チヌの気配を感じたここぞという時に投入しています。

ボケの使い方について、ご存知ない方は後ほどコチラをどうぞ。

紀州釣りでのチヌ(クロダイ)の釣り方とコツ

それでは、実際に紀州釣りでのチヌの釣り方について、まず、大まかな流れについて示してみましょう。

- 釣り針に、付け餌を刺す。

- 付けエサをダンゴの中に閉じ込めて、ダンゴを球状に握る。

- リールの糸をフリーにして、上下に竿先を振りウキ止めがトップガイドから出るまで道糸を抜く。

- ダンゴを狙ったポイントに投げ込む。

- ダンゴが沈んでいくのに合わせ、ウキがダンゴの落下ポイントに近づく。

- ダンゴが溶けたり、割れたりすると、中から刺しエサが出てくる。

- チヌがエサに食い付くと、ウキにアタリが出るので、大きく合わせる。

- ヒットすれば、チヌを寄せてきて、釣り上げる。

- ヒットしなければ、①から繰り返す。

- しばらくウキを流してもアタリがない場合は仕掛けを回収し、①から繰り返す。

各々の手順と操作について、少しだけ説明を加えておきます。

①付けエサの刺し方

付けエサの刺し方は特にこれといった決まりはないので、普通に刺せば結構です。

オキアミやボケの刺し方が分からなければ、後ほど、先に紹介した2つの別記事をご覧下さい。

②ダンゴの握り

ダンゴの大きさはよく『ピンポン玉大』などと表現されますが、指3本ずつと掌で握れる程度と考えてもらえば結構です。

握る大きさと硬さは、ダンゴの割れる速さに影響を及ぼすので、握る強さと回数を揃えて毎回同じように仕上げます。

もちろん刺し餌は、なるべくダンゴの中心にくるように意識して握りましょう。

なお、水深や潮の速さでダンゴの大きさを大きくする事はありますが、ピンポン玉より小さくすることはありません。

③ラインの糸抜き

ウキ止めがトップガイドの外へ出るまで道糸を出しておかないと、小さなトップガイドの竿を使っている場合に、引っ掛かったりしてキャスティングミスやダンゴの空爆に繋がります。

リールのスプールをフリーにして、竿先をわずかに水面にあて、竿を上に数回しゃくれば「シュッ」と鳴って、簡単に糸が出ます。

質の良いラインを使っていれば、ガイドの滑りも良いので、水に付けなくても空中でしゃくるだけで道糸は出ます。

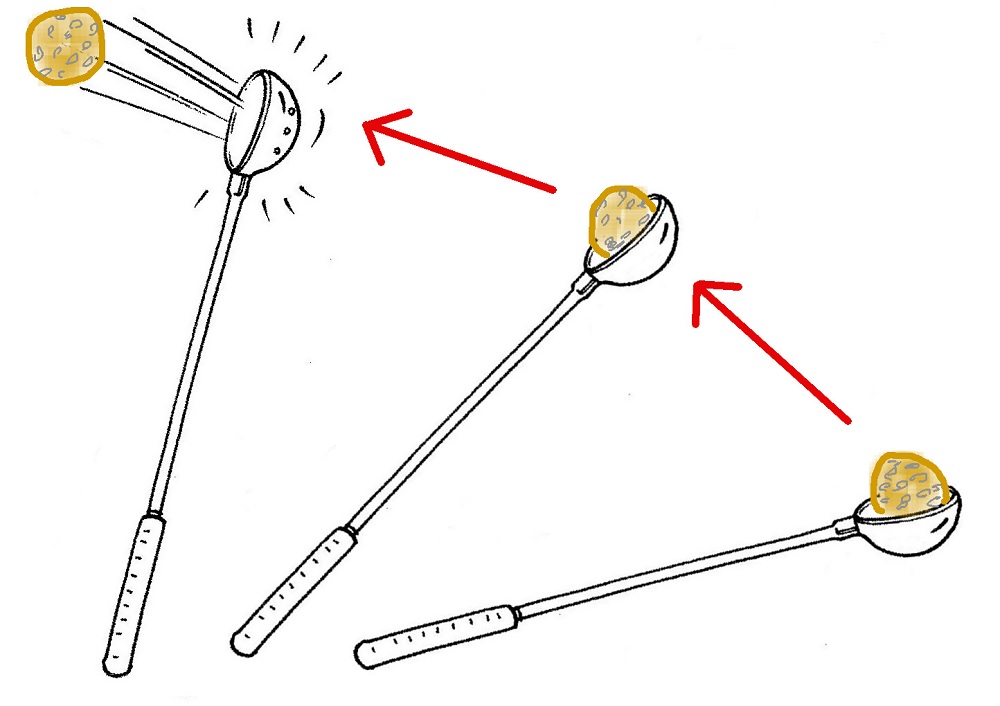

④ダンゴのキャスティング

ある程度の高さのある波止からなら、ポイントが10m未満なら手を使って下投げでも届き、ポイントが20m未満なら手を使って上投げで届きます。

ただし、いずれもボールを投げる時のように指を掛けず、手の平で押し出すように投げる必要があり、ポイントずれや疲労に繋がります。

よって、紀州釣りを行う場合は、ポイントの距離に関わらず、ダンゴ用の杓を使って投げるようにしましょう。

ダンゴ勺は操作に慣れるまでに少しだけ時間が掛かりますが、慣れてしまえば、これほど楽で安定したキャストができるものはありません。

肩は動かさずに、肘と手首のスナップだけで、杓を振ってやります。

30mを超す遠投でも、かなり同一のポイントにダンゴをキャストできるようになります。

⑤ウキがダンゴの落下ポイントに近づく

キャスティング距離が遠いほど、ダンゴの落下ポイントよりも、ウキは手前に落ちることになります。

ダンゴが沈んでいくと、ウキは水面下へ吸い込まれるように入っていき、棚が底一杯に合っていると、ダンゴのすぐ上で、波の高さに合わせてウキが浮き沈みを繰り返します。

ここで、『棚』という言葉が出てきましたが、紀州釣りの棚合わせは非常に重要な要素なので、少し詳しく説明しておきましょう。

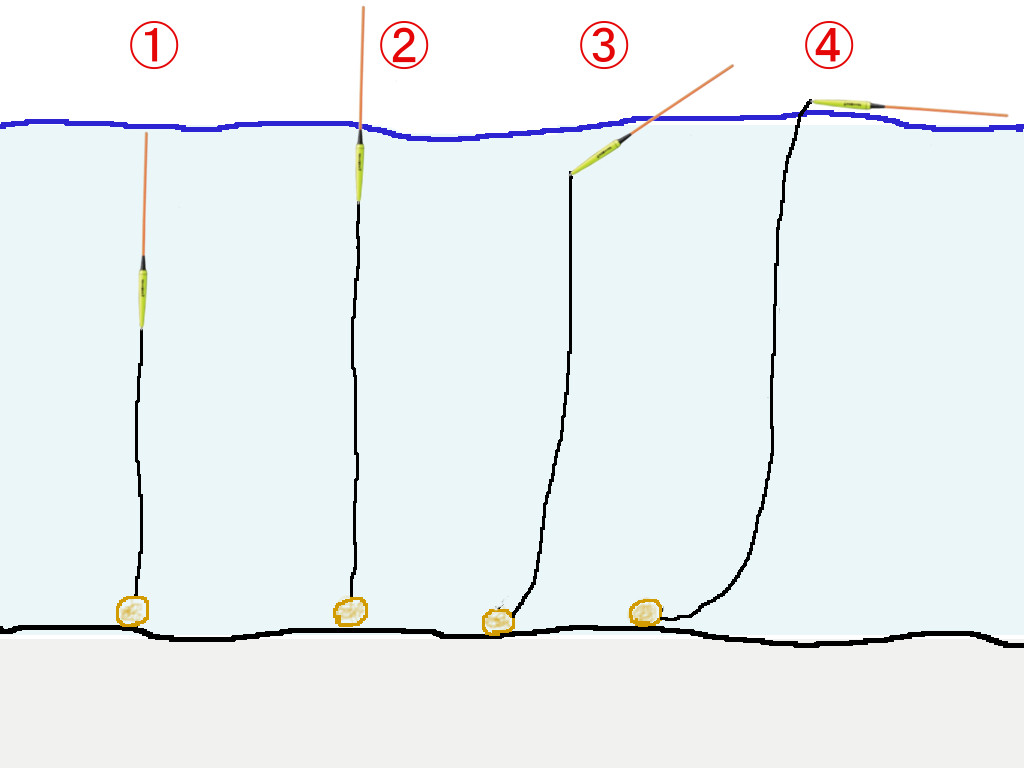

先に書いたようにダンゴが底まで沈んだ際の、ウキの状態を4種類に分けてみました。

(1)ウキが完全に沈んだ状態

ウキが見えないくらい沈んでいたり、波が低くなった時でもウキが沈んだままなら、これは合わせている棚が浅すぎます。

この状態でダンゴが割れると、エサが浮き上がってしまい、チヌが食う可能性は極端に低くなるので、もう少し深く合わせ直す必要があります。

(2)底トントン

寝ウキが波の上下に関わらず、常に立った状態であれば、ほぼ底トントンだと言えます。

昔は底トントンで紀州釣りを行うのがスタンダードで、食いが良い時は当たりの視認性も良く有効ですが、潮が動いている時は、やはりエサが浮き上がる状態ですので、もう少しだけ深くする方が良いでしょう。

(3)底トントン+α

波が高い時はウキが立って、波が低い時はウキが寝る、寝ウキが使いやすいのは、こういった中途半端な状態でも視認性が良く、ダンゴの割れが瞬時に把握できる点です。

すなわち、今まで波の上下で立ったり寝たりしていたウキが、寝たままになった瞬間が、ダンゴが割れたタイミングだと判断できます。

ダンゴが割れた直後が最もアタリが出る可能性が高いので、このタイミングを逃さないことでチヌを掛ける可能性が高まります。

また、この棚取りだと、エサが底から離れずに流すことができますので、基本はこの程度の棚設定で釣るのが良いでしょう。

(4)ハワセ

ダンゴの落下点までウキが移動せずに寝てしまった場合は、棚がかなり深い設定になっています。

ところが、このハワセは紀州釣りに非常に有用な棚設定で、季節を問わずチヌの釣果を安定して得るためには、いずれマスターせねばならないテクニックです。

ただ、ダンゴの割れるタイミングの把握、上潮の流れ、底潮の流れでのガン玉打ち、チヌの食い渋り対応や、小さなアタリの見分け、水深の問題など、非常に多くの知識と経験を要する設定です。

それゆえ、初心者さん向けではなく、ここでは敢えておすすめすることはしません。

これから紀州釣りを始める方は、ハワセは有効ということだけ念頭に置いておき、慣れてきたら深めの棚設定にしてみて下さい。

それでは再び手順の説明に戻ります。

⑥ダンゴ刺し餌が出てくる

前述のように、ダンゴから刺し餌が出て間もないうちが、最もチヌがエサを食う確率が高いタイミングです。

チヌは逃げるエサを追う習性があるので、不自然に浮き上がったりしない限り、ダンゴにチヌが寄っていたら食う可能性も高いです。

⑦チヌのアタリ

チヌのアタリは様々で、居食いする場合もあれば、ウキがキレイに消し込む場合もあります。

ただ、違和感を感じるとチヌはエサを吐き出す習性があるので、ウキが消し込まれるまで待っていては手遅れになるケースがあります。

そのために出来るだけ軽い仕掛けが必要となり、違和感を与えない感度の良い仕掛け程、ウキがキレイに入っていくケースが増えると言えます。

⑧チヌがヒットした

チヌがヒットしたら、なるべく早くヒットした場所から引き離すようにします。

チヌは1匹で行動することが少ない魚なので、1匹ヒットしたら立て続けに2匹、3匹とヒットするケースは珍しくありません。

ポイントを荒らすことなく手早く取り込んで、ダンゴの集魚効果が切れないうちに、なるべく早く次のダンゴを投入することが、チヌを数釣るためのポイントになります。

⑨チヌがヒットしなかった

アタリがあっても素バリを引くことは珍しいことではありません。

バラしてしまうことに比べれば、全然問題ないので、チャンスを逃さないように素早くダンゴを再投入しましょう。

⑩仕掛けを回収し、再投入

釣れない時間は、ひたすらこの操作の繰り返しです。

チヌが寄っていないからと言って、いつまでも仕掛けを流し続けるのは時間の無駄で、チヌを寄せるチャンスを逃すことにもなります。

潮の流れにもよりますが、ダンゴが割れて1分~2分、あるいはウキが10m以上流れてしまったら、同じポイントへ再投入しましょう。

以上が、紀州釣りでチヌの釣るための基本的な操作と、各操作のポイントになります。

紀州釣りはエサ取りも多く集まり、外道を含めれば比較的ヒマを持て余さない釣りです。

ただ、水質がクリアでチヌが少ない釣り場などでは、チヌを寄せるのに何時間もダンゴを投げ続けることも珍しいことではなく、忍耐の釣りでもあります。

とにかく安定したダンゴワークと、潮の干満や波の高さに合わせた細やかな棚設定を行い、いずれくる大物を仕留めるために、神経を研ぎ澄ませてウキと向き合いましょう。

それでは、次にチヌ釣りを行う際に、身に付けておきたい知識について、これまでの内容と重複する部分もありますが、簡単に纏めておきましょう。

チヌ(クロダイ)釣りの特徴、釣りやすい環境条件、釣り場、時期など

この内容を細かく書いていくと、新たな記事がもう1本必要となりますので、ここでは掻い摘んで箇条書きで紹介しますが、知っておいて損はない内容ばかりですので、是非ともこの機会に覚えておいて下さい。

まずはチヌに関する一般的な特徴と特性です。

- チヌは汽水域も好むので、釣り場は問わず、河口を含めて何処でも釣れます。

- チヌは警戒心が強く、物音や光にも敏感です。

- 日中に狙うチヌは難しく、夜釣りと違って繊細な仕掛けを必要とします。

- チヌは非常に悪食の雑食性で、興味を惹けばどのようなエサでも食い付いてきます。

- チヌは口にしたエサに違和感を感じると吐き出します。

- チヌの好シーズンは4月~11月ですが、波止釣りでも極寒期を除けば年中狙えます。

- チヌは春の水温上昇に合わせて浅場へ上がってきて産卵します。

- チヌは四季に合わせて浅場と深場のポイントを狙い分けると釣果が上がりやすくなります。

- チヌは潮通しが良く、変化に富んだ海底のある場所を好みます。

- チヌと似たキビレ(キチヌ)やヘダイという仲間もいて、コチラの方が美味しいです。

- チヌは単独で行動することが少ないので、紀州釣りで1匹釣れると2匹目・3匹目が期待できます。

次に紀州釣りでチヌを狙う際のポイントです。

- 紀州釣りで狙うチヌは底狙いなので、砂底で所々にシモリがある場所が狙い目です。

- 紀州釣りは水深があるほど難しくなりますが、上手く釣ると釣果は上がりやすくなります。

- 紀州釣りで使うヌカダンゴは、チヌに対しての集魚効果、ダンゴの煙幕で警戒心を下げる効果、そしてエサ取りから刺し餌を守る効果があります。

- 紀州釣りで使うヌカダンゴは、ポイント作りの一貫なので、同じポイントに投げ続けます。

- 紀州釣りをしていて、あまりにもエサ取りが多い場合は、投入ポイントを少し沖目にずらします。

- 紀州釣りで狙うチヌのベストシーズンは、エサ取りの多い夏場から秋口の時期により高い効果を発揮します。

- 紀州釣りでは、朝夕のマズメ時の時合に関係なく、日中でもチヌが釣れるケースが結構あります。

- 紀州釣りでは、状況に合わせていくつかのエサを使い分けるのが有効です。

- 紀州釣りのタックルは、汎用的な磯竿とスピニングリールを使用します。

- 紀州釣りでは、オモリ負荷のない軽い遊動いウキ釣り仕掛けを使います。

- 紀州釣りでは棚取りが重要で、底トントンから少し余裕を持たせた棚に設定します。

- 紀州釣りでチヌが掛かると、ポイントからいち早く引き離すのが釣果を伸ばすコツです。

- 紀州釣りでは、エサ取りを含めた外道が良くヒット(ボラは掛けない方が良い)します。

- 紀州釣りでは、急にエサ取りの気配が消えた時が、チヌが寄っている可能性が高くチャンスタイムです。

以上、紀州釣りでチヌを狙う上で、知っておいた方が良いことを、ざっと書き出してみました。

紀州釣りはチヌ(クロダイ)を狙う上で、非常に理に叶った効果的な釣り方です。

ある程度の知識とテクニックは必要ですが、紀州釣りは決して難しい釣りではなく、根気よくダンゴを投げ続け、棚取りをしっかりと意識して行えば、必ずチヌを釣り上げることが出来ます。

もちろんボウズ覚悟の釣りにはなりますが、意外と外道が釣りを面白くさせてくれ、ヒラメやタコなどが釣れるケースもあります。

紀州釣りにお勧めのタックル

すでに記載しましたが、紀州釣りは波止釣り(堤防釣り)で使う、汎用的なウキ釣りタックルで行えます。

具体的な例示を含めて、タックルの主要な部分について、参考となるような製品を一通り紹介します。

ロッドは汎用的な磯竿がおすすめ

これから磯竿を用意しようと思う方には、紀州釣り用に用意するのではなく、堤防釣りで色々な釣りに使えるようなものを選ぶことをお勧めします。

ダイワのリバティクラブ磯風は、エントリーモデルの汎用的な磯竿の中では、性能が高い割に価格は安く、非常にコストパフォーマンスの高い人気製品です。

2号4.5mは自重も170gと軽く、紀州釣り向きの仕様となっており、一日中ダンゴを投げて竿を振り続けても疲れません。

これまで長く釣りを経験されてきた方なら、1.5号でも50cmオーバーを十分仕留められますので、少し胴に乗り軽くて柔らかい1.5号や、少し重いですが長さ5.3mのロッドを選ぶ方が使いやすいかもしれません。

本ロッドの号数や長さ違いをご検討される方は、コチラからどうぞ

シマノ派の方には、同クラスのロッドはホリデー磯が該当します

また、紀州釣りにかぎらず、フカセ釣りも含めて本格的にチヌをやろうとするのであれば、ワンランク上の以下のようなロッドがおすすめです、

インプレッサは波止に限らず磯の上物も含め、チヌやグレをやる釣り人のエントリーモデルで、先に紹介したロッドのように幅広い釣りに使えるというロッドではありません。

標準全長は4.5mと5.3mの間で汎用性の高い5mで、自重は178gと軽量、先径は0.7mmなので初心者が扱う場合は、破損に気を付ける必要がありません。

ロッド強度は1.5号ですが、適合ハリスは4号までと、非常にパワフルなロッドとなっており、チヌなら50cmクラスも苦労なく取り込めます。

リールは小型のスピニングリールがお勧め

次にリールですが、コチラも奇を衒わずに、コストパフォーマンスの高い製品を選ぶのが無難です。

先にも書きましたが、紀州釣りではダンゴを扱うので、通常よりもリールは劣化しやすくなります。

ダイワ(DAIWA) スピニングリール 20 レブロス LT2500D

~特徴・性能~

■ ギア比: 5.3

■ 1回転巻取り長(cm): 75

■ 標準自重(g): 220

■ 最大ドラグ力(kg): 10.0

■ ハンドル長(cm): 55

■ ハンドルノブタイプ: T

■ ベアリング数(ボール/ローラー): 4/1

エントリーモデルのスピニングリールの中には、いつの時代もコスパ最強と言われるリールがあり、その一つがダイワのレブロスです。

2020年にLTモデル(Light & Tough)へと進化し、このクラスのスピニングリールの中での立場は盤石のものとなっています。

本当であれば2000番で十分なのですが、現在2000番はシャロースプールのみの販売となっているので、2500番が最適なサイズになります。

性能は上記の通りですが、2500番は売れ筋である分、安く買えるという利点があります。

波止釣りのどんな釣りにも対応できますので、紀州釣りに限らずとも、持っていると重宝するリールです。

シマノからもスピニングリールを1点紹介したいところですが、残念ながら今現在(2021年4月)、同じ価格帯の紀州釣りに使えるリールで、レブロスに匹敵するリールはないため控えます。

紀州釣りでロッドやリールよりも拘りたい道糸(ライン)、ハリス、寝ウキ

道糸やハリス、ウキなどの釣具の重要性については、すでに先に説明した通りです。

ここでは、管理人も使用している釣り具を、お勧めの製品として紹介します。

まずは道糸に使用するナイロンラインですが、東レの銀鱗スーパーストロングNEOを紹介します。

こちらは汎用性の高さと耐久性、表示号数よりも0.5号上の強度を誇る性能など、当サイトで一貫してお勧めしている管理人もお気に入りの製品です。

東レの銀鱗シリーズは、昔からある非常に信頼性の高いラインで、上記以外にも様々なタイプのラインが販売されています。

強度重視、巻きグセ解消重視、サスペンドタイプ、フロートタイプなど個々の製品によって、性能は少しずつ違いますが、銀鱗シリーズはいずれも高い評価を受けています。

いずれも紀州釣りに使えるラインばかりなので、色々と使っていると「自分にはコレ!」と言えるラインが見つかることと思います。

ナイロンラインの特性についてご存知ない方は、コチラをご参考にどうぞ。

次にハリスについての紹介ですが、コチラは上記の製品の一択になります。

しなやかさと張りの強さを絶妙のバランスで兼ね備えた非常に強度の高いハリスで、ある程度ハリスの長さを取る釣りでは、最強ハリスと言える逸品です。

使ったことがない方は、紀州釣りに限らず、是非とも一度使用してみて頂きたいと思います。

他のハリスを使う気がなくなるほど使いやすく、恐ろしいほどの強度を備えているので、高切れを心配するくらいです。

ハリスの特性についてご存知ない方は、コチラをご参考にどうぞ。

最後は紀州釣りに使うウキですが、キザクラの寝ウキを紹介します。

もっと安価な寝ウキもありますが、浮力と感度のバランス良いものは少ないので、数百円の違いなら1本物を購入することをお勧めします。

釣り人の目の良し悪しもありますが、コチラの製品は視認性も良好です。

本当は管理人がよく使う『ヨーヅリの黒鯛0.5号』という普通のチヌウキを寝ウキとして使うと感度が抜群でおすすめなのですが、ほとんど浮力がないのでダンゴの調整が難しいのと、遠投すると視認性が非常に悪いというデメリットもあるので、ここでの紹介は控えます。

以上で、紀州釣りでのチヌ(クロダイ)の釣り方についての紹介を終わります。

紀州釣りをしたことがない方の中には、この釣りを知っていても、何となく難しい釣りだと思われている方が多いように思います。

確かに色々と知識と技術が必要な釣りで、この釣りを行っている釣り人には様々な釣りを経験したベテランさんが多いです。

そういう意味では、決して初心者さん向けの釣りとは言えないかもしれません。

ただ、チヌを釣るための非常に有効な釣り方であり、見よう見まねでやっていても、思わぬ釣果が得られる釣りだという側面も併せ持ちます。

ほぼ釣り場を問わないという面もありますので、ダンゴを空爆させて割りまくっても、他に迷惑を掛けない場所で密かに練習し、ある程度のダンゴワークと仕掛けのコントロールが出来るようになったら、ベテランさんの横に入って、やり方を拝見しながら覚えていくのも良いでしょう。

あるいは、チヌが上がっていない時間に、ベテランさんの横でテクニックを見ながら、色々と教わるのも良いかと思います。

この釣りに長けたベテランさんは、こちらが思っている以上に、色々と親切に教えてくれますので、是非とも魅力あるこの釣りにチャレンジしてみて下さい。

本記事の続編として、紀州釣りで使うおすすめのタックル、釣り道具、便利グッズなどについて纏めました!

コメント