穴釣りを行う上での最大の敵は、誰もが悩まされ続ける仕掛けの【根掛かり】だと言ってもいいでしょう!!

穴釣りにおけるポイントは岩場の隙間であり、そこへ仕掛けを落とし込んでいく訳ですから、岩や石はもちろん、岩に付着する貝類や藻を含めた海藻などに仕掛けが引っ掛かるのは必然です。

穴釣りにおいては、ある程度の仕掛けのロストは避けられず、『穴釣りとはそういう釣法なのだ』という割り切りが必要であることは、以前紹介した記事の中でもお伝えしました。

穴釣りをする際の心構えについて紹介した記事はコチラ!

穴釣りについてはカサゴを中心とした根魚(ロックフィッシュ)の釣果を上げやすい釣り方として紹介されることが多く、当サイトでもボウズになりにくい釣り方としてお勧めしています。

ただし、何の気なしにオモリに釣り針を付け、仕掛けを穴に落とすだけの釣り方では、釣れる魚の数よりも、失う針の方が多い結果になりかねません。

短時間に3度も4度も仕掛けのロストを繰り返せば、テンションは下がり、仕掛けを作り直す無駄な時間だけが増えるばかりです。

穴釣りの対象魚がロックフィッシュである以上、仕掛けの損失は覚悟の上で臨まねばなりませんが、無駄な仕掛けの損失を回避できなければコストばかりが増え、穴釣りの楽しみも半減するでしょう。

ここでは、『根掛かりを回避・軽減する方法』の中で、【仕掛けの工夫でそれを実現する方法】に焦点を当てて紹介します。

初心者の方や穴釣り入門者の方でも、ある程度は根掛かりに抗える方法があることを、ぜひ知っておいて頂ければと思います。

【穴釣りマスター】仕掛けの工夫で根掛かり対策を!!

根掛かりにはいくつかのパターンがありますが、それぞれのパターンには、それぞれに適した仕掛けの工夫が必要です。

その上で、穴釣りを行うポイントと自分の釣り方にあった仕掛けを作れるようになれば、自然と根掛かりする機会は減ります。

まずは、根掛かりのパターンを知るところから始めましょう。

狙うロックフィッシュ次第で、根掛かりパターンは異なる

まず、穴釣りで主に釣れる魚は何でしょうか。

ターゲットはロックフィッシュ(根魚)の中でも、カサゴ(ガシラ)、メバル、アイナメといった所が大半でしょう。

釣り場によってはソイが釣れたり、高級魚のアコウが釣れることから、穴釣りは地味な印象がある釣りながら期待感も大きい釣りです。

穴釣りの基本は底狙いですが、メバルやアイナメの場合は中層まで上がっている場合が少なくありません。

もちろん、カサゴ(ガシラ)やアコウも活性の高い時間帯(朝夕のマズメ時は時合)や夜釣りにおいては、積極的に動き回り、上層にまで上がって足元のテトラのすぐ裏に張り付いている場合もあります。

いずれにしても、ターゲットを釣り分けようと思えば、中層から底まである程度棚を探る必要があります。

ここで意識しておきたいことがあります。

仕掛けを底まで落とす場合と、中層を探る場合では、根掛かりするパターンが異なります。

仕掛けを海底まで落とす場合の操作上の注意

仕掛けを海底まで落とす場合は、底に着いた瞬間が最も根掛かりするリスクが大きく、オモリが岩の隙間に挟まってしまうことが少なくありません。

まずは棚をある程度把握し、海底付近まで沈降したら、勢いよく着底させるのではなく、ラインコントロールでスラッグ(緩み)が出ないように、ゆっくりと底を取るように心がけると、この段階での根掛かりは軽減します。

そして底付近で仕掛けを落ち着ける場合は、ハリスから先を中通し仕掛けを使ってフリーにしている方が、サルカンなどで固定するよりも、釣り針(フック)が根掛かりしやすくなるということを覚えておきましょう。

この点については、仕掛けの工夫による根掛かり軽減が可能なので、後ほど紹介します。

中層を探る場合の操作上の注意点

一方、中層を探る場合は、波の影響(水流)で仕掛けが流されて、釣り針や道糸(ライン)が根に掛かるケースが増えます。

狙う穴の形状と目に見えない水面下の状況把握や、探りを入れる棚に応じた根掛かり対策法を知ることが、根掛かり回避には有効となってきます。

こちらは、いずれの場合も、根に掛けない技術よりも、根に掛かりにくい仕掛けを使うことが、根掛かりの回避・軽減には有効な手段となります。

次項で仕掛けの工夫による根掛かり軽減策を紹介します。

仕掛けの工夫で根掛かりを軽減できることを知る

最も基本的で論理的な根掛かり回避・軽減策について纏めます。

それは仕掛けの工夫によるものですが、釣果にも影響が出るものなので、状況に応じて適切に使い分ける必要があります。

仕掛けは2種類あるが、根掛かり回避なら穴釣り仕掛け一択

穴釣りという釣り方は、海釣り三大釣法でいうところの、探り釣りの一種です。

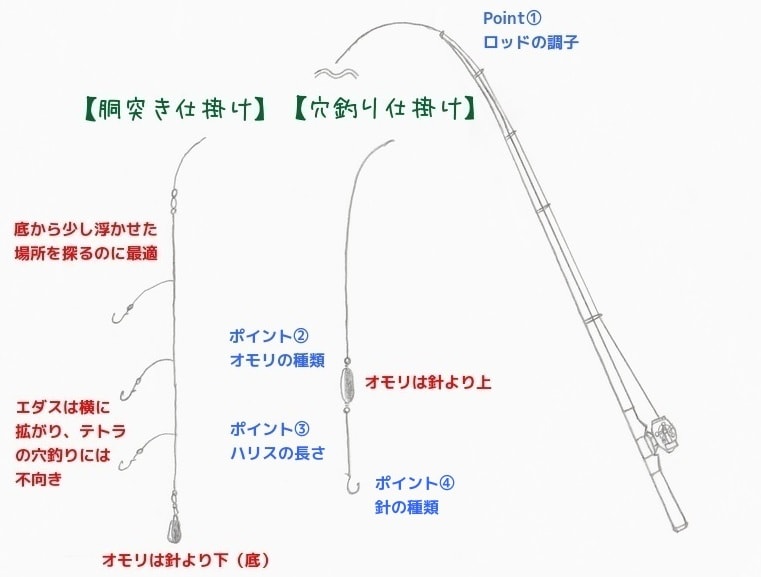

探り釣り仕掛けは、胴突き仕掛け、脈釣り仕掛け、穴釣り仕掛けに大別されますが、このうち穴釣りで使用できる仕掛けは、オモリの下側に針がある一般的に【穴釣り仕掛け】と呼ばれるものと、底にオモリがありエダスで複数の針がセットされている【胴突き仕掛け(「胴付き仕掛け」と記載する場合もあります)】と呼ばれるものです。

この2種類の仕掛けの特徴について簡単に紹介しておきます。

【胴突き仕掛け】は、底よりも少し浮かせて狙う中層の釣りに有利であり、またエサのアピール力も高いことから、メバルを中心としたロックフィッシュを狙うのに非常に有用な仕掛けです。

ただし、テトラポッドや石畳、捨て石での穴釣りで使用するには、一直線に底まで落とせ、かつ穴がかなり大きくないと使えません。

波のあおりを受けやすく、いくらエダスを短くしてもエダスは横に拡がることから、根掛かりが頻発することになります。

波止際とテトラの間に大きなスペースがあるようなポイントで使えるケースもありますが、そのような釣り場は多くないと言えるでしょう。

一方、【穴釣り仕掛け】はエサのアピール力は弱いですが、岩場の隙間を掻い潜って仕掛けを落としていくのに適しています。

テトラの穴釣りで根掛かりを軽減する目的であるなら、実質のところ、【穴釣り仕掛け】の仕掛け一択と考えてよいでしょう。

それでは、穴釣り仕掛けの中でも、更にどのような仕様の仕掛けであれば、根掛かり軽減に有効なのかを紹介していきます。

ポイント① 穴釣りタックルのロッドは先調子、穂先は硬めのものを使用

穴釣り仕掛けのタックルのうち、ポイントとなる部分について先に示した図中に①~④の4点を示しました。

まず、穴釣りで使用するロッドは、取り回しの良い1.5m程度までの短いものを使用するケースがほとんどです。

外穴を攻める場合には1.8m程度の筏用のロッドを使用する場合もありますが、逆に内穴専用であれば1.0m前後しかない短竿も使用します。

共通して言えることは、いずれも先調子の釣竿を使用するということで、これはロックフィッシュ相手に繊細なアタリを読み取る必要性は少ないが故です。

穂先は少し硬めのもので、オモリ負荷で言えば5号~15号程度までのロッドを使用するようにしましょう。

主な理由は以下の3点ですが、穴釣りではいずれも重要な要素になります。

- テトラ際は波のうねりが大きく、仕掛けを安定させにくい

- 掛けた魚は根に入ろうとし、穂先が柔らかいと潜られやすい

- 根ずれや根掛かりが多く、穂先が柔らかいと扱いづらい

胴や穂先が柔らかいと根掛かりのリスクが増すだけでなく、根掛かりを外すのにもロッドのしゃくりでは困難になります。

ただ、船竿のように硬すぎるとアタリの感度が悪く、釣りの面白みが損なわれるというデメリットもあります。

通常の20cmクラスまでが主体の穴釣りであれば、上記のようなロッドがお勧めで、このシリーズの中でもオモリ負荷5-20号のH(ハード)タイプが無難です。

内穴を攻めるだけなら1m程度の穴釣りロッドでも良いのですが、ある程度の外穴の沈みテトラを攻める場合や、釣り場のテトラが大型の場合でも無理せずポイントに落とすためには、1.3mという長さが理想的です。

極光テトラDXシリーズは、穴釣りロッドの中で管理人が最もコストパフォーマンスが優れたロッドと評価しており、この製品について詳しく紹介した記事も用意していますので、穴釣りロッドの検討をされている方は、是非ともご覧下さい。

また、ロックフィッシュは釣りをする地域でずいぶんと標準サイズが変わるので、20cm以上のクラスが普通に釣れてくるポイントで穴釣りをするなら、大物用を使う方がバットのパワーも安定し引き抜きやすくなります。

上記は1.2mで穴釣りでは標準的な長さですが、ロッドの強度が大きいぶん、通常の極光テトラに比べると50g以上重くなります。

また、このクラスのロッドを選ぶ場合は、M(ミディアム)タイプでないと竿が硬すぎて、魚の食い込みが悪くなるだけでなく、面白みに欠けてしまうかもしれません。

【2023年3月追記】

上記でお勧めしている極光テトラシリーズは、製品の安さによるコスパの良さで、シーズン中になると度々在庫切れを起こしてきました。

ただ、2022年後半からの物価上昇もあり、現在極光テトラシリーズも決して安いとは言えない価格帯まで上昇しています。

近年はダイワに代表する一流ブランドメーカーも穴釣りタックル市場に参入してきており、その製品レベルの高さは魅力的で、穴釣りロッド市場は格安ロッドとブランドロッドがしのぎを削る状況になっています。

ポイント② オモリの種類で、根掛かりを軽減する

穴釣りで根掛かりするのは、釣り針だけではありません。

オモリが岩の間に挟まって抜けなくなり、オモリと針を含めてロストするケースというのが多くあります。

オモリは重くなるほど大きくなり、大きなオモリを使うほど、岩の隙間に入った時に挟まるリスクが大きくなります。

タングステンシンカーのように比重が高く、小さくても重さの確保できるオモリを使うのが理想的ですが、高価なので根掛かりの多い穴釣りで使うには不向きです。

波のうねり(水流)の影響を考慮して、仕掛けを安定させられる重さの鉛製のオモリがあれば、それで十分でしょう。

水深2m~3m程度のポイントで穴釣りを行う場合は、3号~5号のオモリが適当な重さとなります。

また、同じ体積でも幅の広いオモリほど、岩場の隙間に挟まり易くなります。

ナス型や天秤が付いたもの、底に固定するための歪な形をしたオモリなどは使用しないようにしましょう。

根掛かりを軽減させるには、以下のようなシンプルなオモリを使うことをお薦めします。

オモリの上下に付いたゴムが岩を弾くので、根に掛かり難いという特徴があります。

長型と丸型がありますが、一般的には長型を使用しますが、テトラ上を転がしながらより穴の奥へ落し入れる場合には、丸型を選びます。

ゴム管オモリの良いところは、中通し仕掛けとして使えるだけでなく、ピン止めや極小サルカンを使えば固定仕掛けとしても使えることです。

穴釣りでは非常にメリットの大きなオモリなので、是非とも使ってみて下さい。

ゴム管オモリにも、いくつかのタイプがありますので、重さの違いも含めて複数種類を用意しておきたいところです。

もう一点、穴釣りで良く使われるもオモリに、サルカンと一体になった長型オモリでがあり、こちらも一直線に穴へ入れやすいです。

糸よれを防ぐ効果を持ち、仕掛けを作り直しやすいというメリットもありますが、根掛かり防止とコスト面では、ゴム管オモリには及ばないでしょう。

更に、こちらは穴釣りで定番のブラクリ仕掛けと言って、ロックフィッシュ(根魚)であるカサゴとアイナメをターゲットの中心にした、オモリとフックが一体化された仕掛けです。

もともと根掛かりしにくい構造になっており、集魚も兼ねたカラー付きのオモリが使用されています。

根掛かりでロストする場合は道糸から切れますので、針先が傷んでも針だけの交換は出来ません。

ブラクリに関しては、根掛かり防止以外にも、穴釣りで使用する上でいくつもの優れたメリットが存在します。

ブラクリについては、コチラの記事で詳しく紹介しています。

ポイント③ ハリスの長さは短い方が根掛かりしにくい

次に使用するハリスについてですが、ハリスの長さは短かければ短いほど、オモリのポジションから離れない為に、根掛かりしにくくなります。

ただし、ハリスが短いとエサの動きが悪くなるだけでなく、エサが潮の動きに同調しづらくなるので、魚へのアピール力は弱くなります。

例えば、ハリス部分が極端に短いのは、前項で紹介したブラクリ仕掛けの特徴の一つにもなっています。

ただし、ブラクリでは仕掛けの色や蛍光ビーズの使用などにより、魚へのアピール力を上げる効果が付加されています。

なお、ライン直結の中通しオモリを使ってフックを結び、仕掛けを作る方もいますが、ラインがナイロン糸である場合は不適切です。

道糸にフロロカーボンを使っている場合は一応可ですが、根ズレの多い穴釣りではハリスはフロロを使うことを前提とし、道糸とハリスも別の太さ設定(例えば道糸3号、ハリス1.5号など)で使用しましょう。

ポイント④ 釣り針の種類で、根掛かりを軽減する

釣り針の形状は根掛かりの要因の中でも、かなり大きなウェイトを占めます。

狙うロックフィッシュの種類が決まっているなら、カサゴ針やメバル針など、魚の特性に合わせたものを使用すれば良いでしょう。

汎用性で選ぶなら、岩場での使用なので、ある程度太めの針が良く、チヌ針や丸セイゴが使われる場合が多いです。

ただし、いずれも『根掛かりを軽減させる』という目的で使用する場合に、その優劣を判断することは難しいでしょう。

それよりも、『根掛かり軽減』だけを考えた場合には、圧倒的なパフォーマンスを発揮する釣り針があります。

それは【ネムリ針】という、他に類をみない特徴的な形状をした針です。

この【ネムリ針】については、管理人が過去に紹介した記事があり、これを知らなかったアングラーからは好評となっています。

ネムリ針の特性をご存じない方は、ぜひご一読下さい

一度手に取ってみれば分かりますが、恐ろしいほど針先が歪に曲がっているのが確認できます。

根掛かりしにくいフックである代わりに、魚にも掛けにくくなる・・・諸刃の剣ですが、エサを丸ごと飲み込むようなロックフィッシュに対して、穴釣りで使用する場合には非常に有用な釣り針です。

多くの釣り人にとってネムリ針と言うのはあまり聞き慣れない釣り針かも知れませんが、実はカサゴ針以外にも、セイゴ針やグレ針などにも、ネムリや半ネムリになっているものが数多く販売されています。

ぜひ覚えておいて、釣り具店へ出掛けた際に、手に取って確認してみてはいかがでしょう。

ポイント⑤ 仕掛けをコントロールしやすい小型の両軸リールを使う

上図にはポイントとして記載していませんでしたが、追加でもう1点、穴釣りで使用するリールについても紹介しておきます。

いくら根掛かりしにくい仕掛けを使用しても、仕掛けのコントロールが大雑把では、根掛かりを大幅に減らすことは難しいでしょう。

先に紹介した着底時の操作に気を付けるといったのは、仕掛け操作の良い例だと言えるでしょう。

仕掛けのコントロールはロッドとリールで行いますが、穴釣りではキャスティングを必要とせず、仕掛けの上げ下げ、ラインの出し入れが仕掛けをコントロールする操作の中心です。

この操作を継続的に安定して行うには、以下のような小型の両軸リールを使うのが最適です。

サミングを使った底のとりやすさや微妙な誘いの入れやすさ、ドラグを利用した置き竿の利便性、穴釣り用の短竿とのバランス、腕に掛かる負担など、いずれも穴釣り向きの性能を有しています。

ベールを上げる必要のあるスピニングリールや、クラッチを切らないとラインが出せないベイトリールに比べると、圧倒的な使いやすさです。

本格的に穴釣りに取り組むつもりであれば、小型の両軸リールを是非とも検討対象にいれてはいかがでしょうか。

シマノではなくダイワ贔屓の方には、以下のコロネットが同じスペックの製品になります。

穴釣りで使用するリールに対して、求められる要件について詳しく纏めた記事も用意しています。

穴釣りで使用するリールをお探しの方は、是非ともご覧ください。

タックルや仕掛けの工夫によって、根掛かりを回避・軽減する方法は、ターゲットをヒットさせにくくする要素が多分に含まれています。

ハリスの長さやフックの形状など、ある意味、根掛かりのリスク軽減効果と、獲物をヒットさせる効果は、反比例の関係にあるのかもしれません。

それでも『仕掛けを作り直す度に、根掛かりでロストする』という不毛な作業を幾度も繰り返すことにより、釣果を得る前に心が折れてしまうといったようなことはなくなります。

むしろ、様々な仕掛けの工夫を重ねて根掛かりを減らし、なおかつ対象魚を十分にゲットできるような方法を模索することにより、より深く穴釣りの楽しさに触れることができるのではないでしょうか。

【関連記事】

根魚(ロックフィッシュ)の穴釣りで有用なブラクリ仕掛けの種類

当サイトでは、穴釣りの釣行記録を含め、穴釣りに関する情報をたくさん紹介していますので、是非とも合わせてご覧下さい。

コメント

コメント一覧 (2件)

ガチろっくん様

貴殿の穴釣り記事、大変参考にさせていただきました。

ありがとうございます。

ネムリ鈎(カサゴ鈎)とゴム管付きオモリで、根掛かりが激減しました。

特にゴム管効果は、目からうろこで、オモリの根掛かりも、いつもの普通の中通しなら、仕掛ロストの場合でも、少し煽れば「ボヨヨーン」という感覚とともに外れることが多いです。

ハゼ様

記事がお役に立って何よりです。

穴釣りの根掛かり軽減の記事については、日々多くの方にご覧頂いています。

この釣りでの悩みどころは、皆さんきっと同じなのでしょう。

仕掛けのロストが続けばモチベーションは下がり、財布にも負担を掛けますしね。

今回、良い成果が得られたとコメントを頂けたことを大変嬉しく思っております。

今後とも宜しくお願いします。